カフカは、何事でも決して飛び越えない人間だった・・・【情熱の本箱(174)】

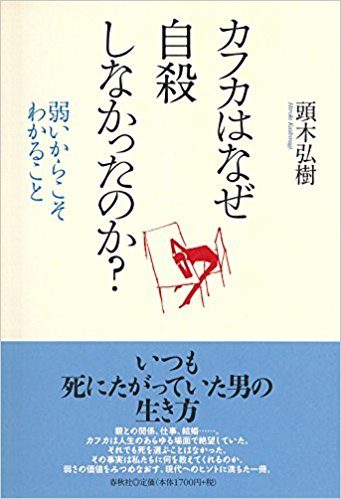

私はフランツ・カフカの作品に敬意を払い、作者のカフカに関心を抱いている人間であるが、カフカと友達になりたいとは思わない。友達でも大変なのだから、恋人とあってはカフカにどんなに振り回されたことだろう。『カフカはなぜ自殺しなかったのか?――弱いからこそわかること』(頭木弘樹著、春秋社)を読んで、ますますその意を強くした。

本書は、カフカの作品ではなく、手紙や日記を通して、カフカの心理を探ろうという試みである。カフカの人生を追うには、「日記や手紙などの、カフカ自身の言葉をもとに、なにより、当人の言葉こそがいちばんたしかですから。もちろん、周囲の人たちの証言も、必要に応じて参照していきたいと思います」。

カフカは1912年8月13日、フェリーツェ・バウアーと出会い、9月20日に最初のラヴ・レターを送る。そして、9月23日の日記にこう記している。「『この<判決>という物語を、ぼくは22日から23日にかけての夜、晩の10時から朝の6時にかけて。一気に書いた。座りっぱなしでこわばってしまった足は、机の下から引き出すこともできないほどだった』。・・・この1912年9月22日から23日は、カフカという小説家の誕生の日なのです。・・・あきらかに、フェリーツェとの出会いが力となって、作品が生み出されています。・・・好きな人ができて、初めての手紙を出して、高揚した気持ちの中で、一気に書いた小説なのに、なぜこういう内容(父親から溺死を命じられた息子が、端から身を投げるという話)なのか? 思うに、カフカにとって、恋愛は燃料のようなものなのでしょう」。

「『ほとんどつぶれた鼻。ブロンドの少しごわごわした魅力のない髪。がっしりしたあご。ぼくは腰を下ろしながら、初めてまじまじと彼女を見た。座ったときには、もう確固たる判決を下していた』(8月20日の日記)。・・・(フェリーツェは)ベルリンに住んでいて、カフカより5つ年下の24歳。この日記にあるように、カフカの彼女に対する第一印書は、ひどいとしか思えません。顔も、服装も、髪も、けなしていないところはないという感じです。『もう確固たる判決を下していた』とは、いったいどんな判決を下したのか? じつに意外なことに、カフカは彼女に、ひと目惚れしたのです! どこが気に入ったのかと言えば、おそらくは、彼女のたくましさでしょう。外見的なたくましさだけでなく、彼女は当時はまだ珍しいキャリアウーマンでした。高校を出た後、家計を支えるために、速記タイピストとして就職。翌年には大きな会社に転職し、驚いたことに、3年後には重役にまで出世しています。今でもすごいことだと思いますが、当時の若い女性としては並外れていたようです。そうした、『社会の中でちゃんと生きていけるたくましさ』というのは、カフカにはまったく欠けているものです。・・・ここから、500通以上の膨大な手紙を送り、2度の婚約と2度の婚約解消という、およそ5年間にわたる恋愛の大格闘が始まります」。

「『小さな物語を書くつもりです。ベッドで嘆いているときに思い浮かんだ物語なんですが、それが心の奥からぼくをせき立てるんです』(1912年11月17日のフェリーツェへの手紙)。この『小さな物語』というのが『変身』のことです」。

「フェリーツェとの出会いによって、たくさんの作品が生まれたように、フェリーツェとの別れによって、カフカはまた書く力を得たのです。情緒不安定が創造力を高めるとしたら、恋の始まりのときだけでなく、失恋もまた大いに情緒不安定になります。カフカだけでなく、ゲーテも失恋の後に名作を書いています。有名な『若きウェルテルの悩み』も失恋の産物です。そういう作家は少なくありません」。

「『書かれたものは、その自律性によって、また、かたちとなったものの圧倒的な力によって、ただのありふれた感情に取って代わってしまう。そのさい、本当の感情は消え失せ、書かれたものが無価値だとわかっても、すでに手遅れなのだ』。・・・カフカは、言葉にすることの危険性にちゃんと気づいています。・・・しかし、それでも、なんとか言語を用いて、言語にできないものを表現できないか。それを追い求めるのが、小説を書くということなのでしょう。『言葉に対する不信と絶望を前提にしなければ、作品に自己の全存在を賭けるなどという無謀な決意も、生まれてくるわけがないのである』(安部公房)。カフカもまた、そうした作家のひとりであることが、この日記の言葉からもうかがわれます。・・・小説家は、言葉を使って言葉にならないものを表現しようとし、読者は言葉を読むことによって言葉にならないものを受けとめる。それが小説というものなのかもしれません」。小説を真ん中に置いた小説家と読者の関係が的確に表現されている。

「もちろん、本気で自殺するつもりではなく、自殺を考えることで、自分をなぐさめているのです。『すでに子供の頃からそうだったかもしれないが、いちばん身近な逃げ道は、自殺ではなく、自殺を考えることだった』とカフカは後年、書いています」。

「就職して自殺を考え、(家業の)工場ができてまた自殺を考え、生きるための(工場での)仕事をさせられるたびに、かえって絶望して、命のロウソクが消えそうになるカフカでした」。

「カフカの日記や手紙は、たいてい絶望に満ちています。ときには、ある程度、明るいことも言わないではないですが、それも必ず保留つきです。手放しに希望や幸福感や満足にひたるということは、まずありません」。

著者のカフカ論は、説得力がある。「私が思うのは、カフカは決して『飛び越えない』ということです。本を出したいけれど、出したくない、結婚したいけど、結婚したくない。迷ったとき人は、迷う苦しさから逃れたいということもあって、最後はえいやっと、どちらかに決めてしまうものです。向こう側に飛び越えるのです。そして、後悔したり、後悔しなかったり、後悔してもこれでよかったのだと自分に言い聞かせたりします。しかし、カフカは決して飛び越えません。永遠に迷い続けます。それは優柔不断とも言えます。しかし、妥協しない徹底さとも言えます。決断できない弱さであり、決断しない強さです。永遠に迷い続けるとどうなるのか? その答えがカフカです。自殺についても、そういうことなのではないでしょうか? 自殺したいけど、自殺したくない。ずっとその葛藤状態のままで、ついに最後まで飛び越えなかったのではないでしょうか」。

著者の恋愛・失恋論に共感を覚えるのは私だけだろうか。「恋愛中は、誰でも情緒不安定になります。ちょっとしたことで泣いたり怒ったり。はたから見ると不幸な恋愛をしているかのように見えるときほど、じつは本物の恋愛です。・・・生まれも育ちも異なる2人が、いっしょに暮らしていけるようになるためには、いったんお互いのアイデンティティを不安定にして、それからお互いに合った形に固め直す必要があります。恋愛初期に脳内麻薬が出て、激しい熱情が燃えさかるのは、そのためにこそでしょう。相手に合わせた心に変化してしまうからこそ、相手を失うと、もはやひとりでは生きていけない、別の相手と生きていくのも無理と思えてしまうのです。『失恋を癒やせるのは、新しい恋だけ』と言われるのも、また新たな熱によって、心を溶かすことができるからでしょう」。