男が女を好きになるということ、女が男を好きになるということ・・・【情熱の本箱(181)】

これまで長く生きてきて、男が女を好きになるということ、女が男を好きになるということを、これほど激しく、血が迸るほど鮮烈に描いた小説に出会ったことがない。

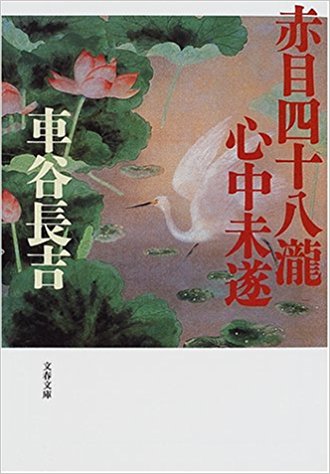

『赤目四十八瀧心中未遂』(車谷長吉著、文春文庫)がそれである。この作品は、私小説とか恋愛小説と大雑把に一括りにされることを拒絶する、人間が生き延びようとする喘ぎ、呻きに満ちている。

「私」こと生島与一、34歳は、名のある大学を出て勤めた東京の会社を、何の当てもないのに辞め、関西のあちこちで下働き生活を6年間送った後、アマ(尼ヶ崎)の出屋敷に辿り着く。「十二年前、私は来る日も来る日も、阪神電車出屋敷駅近くの、ブリキの雨樋が錆びついた町で、焼鳥屋で使うモツ肉や鳥肉の串刺しをして、口を餬していた」。精神的にも経済的にもずるずるとじり貧に堕ちていった結果である。

出屋敷に住み始めた翌日、私は25か26に見える若い女を見かける。「見るのが恐いような美人である。目がきらきらと輝き、光が猛禽のようである。私は目を逸らす。・・・も一度、女の姿を窃み見る。見ずにはいられない美貌であり、黒髪が匂うようである」。

焼鳥屋の女主人から仕事場兼住居としてあてがわれた老朽アパートの私の部屋の真下の部屋に、その女が住んでいることが分かる。

私の向かいの部屋は不気味な刺青師の仕事部屋となっており、隣室は連れ込みに利用されている。「今夜の隣室はまだ声が洩れて来ないが、いずれ亡者の女が、奈落感にさいなまれて、同じように孤独感に打ちひしがれた男を連れ込んで来るだろう。そして互いに生の慰めを求めて色餓鬼の交わりをし、はてたあとは、あの『おつたいがなァ、うろたんりりもォ・・・』という得体の知れない呪文を誦し続けるのだ」。

周囲には覚醒剤密売に関わっている人間も多い。「そもそも覚醒剤(シャブ)密売ということ自体が、得体の知れない生の失意に獅噛み付かれてのことに相違なく、まして覚醒剤を求める方はそれ以上で、これでいいとは思うてはいないが、その思うてはいない方向へ人を押し攫って行く、虚無の風がこの世には吹いているのだった」。

アヤちゃんと呼ばれている、その若い女と言葉を交わすようになる。「この女の目はいつもきらきら輝いている。が、目を伏せた時に、きわだって暗いものがその表情に現れる」。

アヤちゃんから、こう言われる。「『生島さん、あなたここでは生きて行けへん人よ。うちらと違うの』。アヤちゃんは自動販売機にお金を入れた。罐ビールが落ちて、身を屈めた時、アヤちゃんの背中がまた透けて見えた。罐ビールを取り出すと、私の顔を見もしないで歩いて行った」。

焼鳥屋の女主人から、アヤちゃんに関わると私の身にも危険が及ぶと忠告される。「『そらアヤちゃんは、男の腐れ金玉が勝手に歌歌い出すほどの器量好しやわな。けど、あのアヤちゃんは――』」。

ある夜、ただならぬものを漂わせたアヤちゃんが、突然、私の部屋にやって来る。「素足の女が、立ったまま無言で私を見ていた。私も畳の上に立膝をしたまま、横ざまに女を見ているものの、身動き出来なかった。不意に、アヤちゃんは白いワンピースの裾へ両手を入れた。衣が流れるようにたくし上げられ、腰のあたりから、一気にパンティを下へずり下ろした。そのまま私を見た。パンティは臑に掛かっていた。右足を上げて抜き、続いて同じように左足を抜くと、その白い下穿きを右の手指につまんで、突き出し、私を見た。それを私の前の新聞紙の上に投げた。・・・アヤちゃんの手が傘電球の方へ伸びて、部屋の中が真ッ暗になった。白いワンピースがアヤちゃんの足許へ落ちた。かすかに戸の隙間から光が差していた。アヤちゃんの目が私を見ていた。『起って』。アヤちゃんの声が聞こえた。・・・アヤちゃんは起って、後ろ向きになると、『外して』と言った。・・・耳のあたりに接吻しながら、両の乳房を鷲掴みにして、乳首を指のあいだに挟んでもみしだくと、『あッ』という小さな声が洩れた。その勢いでアヤちゃんは私の手を振りほどくや、向き直り、一瞬、あの猛禽のような凄い目の光を放って、私を烈しく抱きしめた。気が狂うたように二人は接吻した。も早この牝と牡の霊の炎は、より烈しく、熱い舌が熱い舌を求め合わないではいられなかった。アヤちゃんの心臓の慄えがそのまま私の心臓に伝わった。私の心臓の戦きもそのままアヤちゃんの心臓に伝わるに違いなかった。大阪湾の夏の海が私の頭の中でぎらぎらした。心に血のにじんだ牝と牡だった。両膝の力が抜け落ち、二人は炎の氷がきしむように崩れ落ちた。闇の中で世界が破滅するようだった」。

「あの夜、アヤちゃんが闇の中で私に言うた『起って』『外して』『あッ』『して』などという言葉は、これらの言葉を言うことによって、アヤちゃんは命を失うかも知れないところで、発語したのだった」。

しかし、この衝撃的な夜の後、何日もアヤちゃんは私に声をかけようともしない。

そして、アヤちゃんが姿を消し、不安な日々を過ごしていたある夜、外から帰ると、流しの俎の上に、一枚の紙片が載っている。「『あした、大阪かんじょうせん、天のうじえきのホームへ来てください。ひるの12じか、むりだったら、夕がたの7じに。あや子』と書いてあった」。

「顔を上げると、アヤちゃんが言った。『生島さん。うちを連れて逃げて』」。

「『うちはアマのバタ屋部落で育ったような女やのにな。ごみだらけの中におったのに、蓮の花やなんて、卦体糞悪いわ。けど、墨入れたら、自分がそんな女やいうことだけは、身に沁みた。うちはドブ川の泥の粥すすって生きて来たんよ。もう何にも欲しいもんあらへんねん。兄ちゃんを救う金だけや』」。

「『生島さん。うち兄ちゃんに一千萬円で売り飛ばされたんよ』」。

「『生島さん。うちの名前、ほんまは李文蛍(イームンヒョン)いうね。朝鮮人や』」。

「全身の細胞には『これから生島さんと死にに行く』嬉しさの匂いが漲っていた。いや、背中一面に墨を背負うた悲しみの匂いであったかも知れない。私はアヤちゃんとのまぐわいを、くり返し頭の中でなぞっていた。『蓮の花』の上に、大きく翼を広げた『迦陵頻伽』が身悶えしていた」。

本を閉じても、アヤちゃんの背中いっぱいに彫られた、目くるめく極彩色の迦陵頻伽の姿が浮かんできて、なかなか消えず、狂おしいまでに胸が昂まってくる。