ミラノ、ヴェネツィア、ローマ、東京と、須賀敦子の足跡を辿るエッセイ集・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3859)】

ショウキズイセン(別名:ショウキラン、学名:リコリス・トラワビ。写真1、2)が咲いています。女房が、友達が育てたバターナッツというカボチャを貰ってきました。バターナッツと図書館から借りてきた本たちです(写真3)。

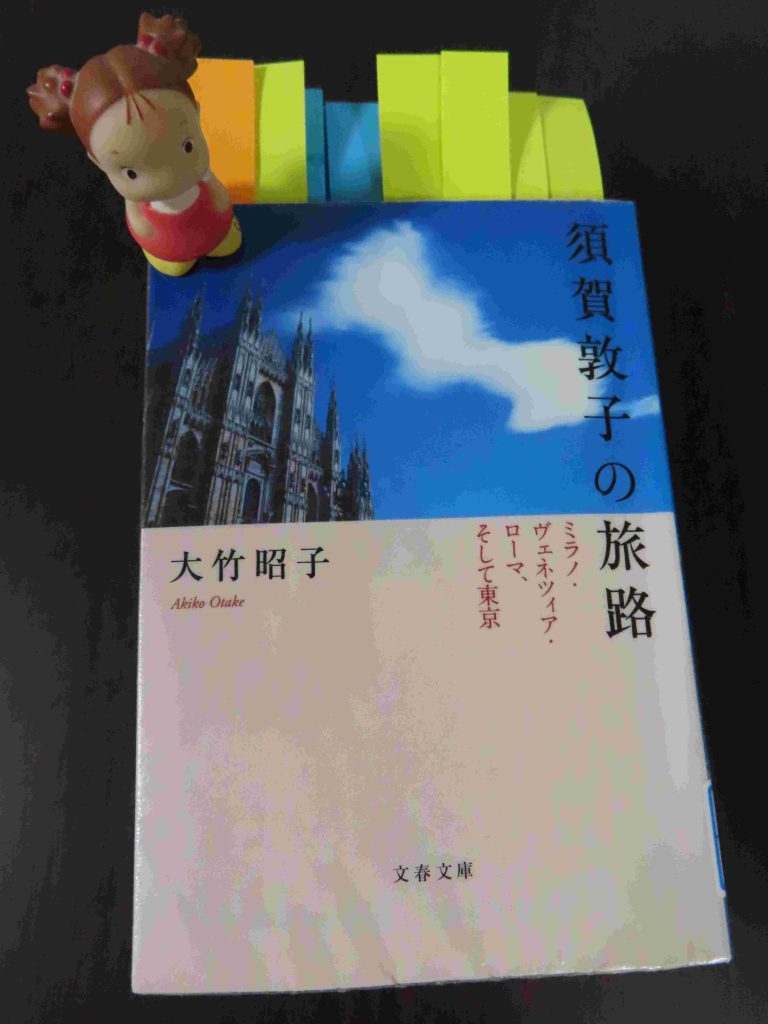

閑話休題、『須賀敦子』(須賀敦子著、川上弘美編、文春文庫・精選女性随筆集)の書評を載せた時、ずっと年下の読書仲間の万仲豊さんから、『須賀敦子の旅路』もなかなかいいですよと薦められたので、早速、『須賀敦子の旅路――ミラノ・ヴェネツィア・ローマ、そして東京』(大竹昭子著、文春文庫)を手にしました。

須賀敦子と親交があり、須賀を敬愛する大竹昭子が、ミラノ、ヴェネツィア、ローマ、東京と須賀の足跡を辿るエッセイ集だが、その土地土地で須賀が目にしたものだけでなく、須賀の心の奥の襞にまで分け入ろうという意欲作です。

●ミラノ

▶ムジェッロ街6番地のアパートメントは角から2軒目、交差点の斜め前にたっていた。・・・部屋が暗いことは作品にも書かれていたが、たしかに日本の華奢な内装を見慣れた目には重厚すぎて、馴染みにくい印象だった。・・・翌年(1961年)の11月15日、ふたり(須賀とジュゼッペ・リッカ<愛称:ペッピーノ>)は北イタリアのウディネで結婚式を挙げ、このアパートで暮らしはじめる。

▶イタリアがいまほど知られていなくて、行き来するのに多くの時間がかかった当時ならなおのこと、その孤独感は小さくはなかったのではないか。須賀の文学を貫いている孤独感の重要な地点のひとつが、ムジェッロ街のこのアパートなのかもしれなかった。

▶肌の色も年齢もさまざまな人々がこの家に招かれ、「私」(須賀)の手料理でもてなされた。そのだれもがコルシア書店をつうじてつながっていたと思うと、あらためてコルシア書店がどういう場だったか、そこで働くペッピーノがどのような存在だったかがわかってくる。そこは私たちがふつうに思うような「本を売る」店ではなく、ドアを開けて入れば、その場にいる者同士になにかしら共感が生まれ、その信頼が人と人をすばやく結びつけて創造的な関係に発展していく空気にあふれていた。

●ヴェネツィア

▶夫を亡くした翌年の冬、ミラノから日帰りで訪ねたのが、その後長くつづくヴェネツィアとの関わりの幕開けだった。

▶ラグーナに築かれたヴェネツィアは、石と水という相対する要素をひとしく抱え込まねばならなかった。沼地にしっかりと根をおろしながらも、潮の流れを妨げない水の通りのよい状態でなければならず、石を信頼しつつも、同時に水を受け入れずには生きてこられなかった。・・・須賀はこれを「ヴェネツィアの悲しみ」という言葉で表現している。大量の石を用いて、一見、島とはわからないほど徹底して「都市のふりをさせている」けれども、いくら飾りたてても「足のずっと下のほうが水であることが、彼らの意識から消え去ること」はない。石の奥に悲しみがにじんでいる。

▶ヴェネツィアの美しさを手放しで賛美するのでも、沈みゆく運命を呪い悲しむのでもない。「はてしない虚構への意欲」の奥に潜む不安や孤独に、ただ静かなまなざしをそそぐ、そこにほかでもない須賀敦子らしい眼差しがあるように思う。

●ローマ

▶カトリックへの入信、大学院進学、パリ留学と、若いころの須賀は親の反対する道を選びつづけている。あと一歩で30という年齢でローマに来たときも、家族を、いや、なによりも自分を納得させるに十分な成果を上げることができるかと不安を覚えたはずである。

▶ローマはまた晩年になって意識して自らの歩みを振り返った場所でもある。マルグリット・ユルスナールの作品と人生を自分の過去と重ねあわせて『ユルスナールの窟』を執筆したとき、須賀はふたたびこの街とむきあった。留学中には関心をもつことのなかったハドリアヌス帝の造った聖天使城やヴィラ・アドリアーナを訪ね、ユルスナールの描いた文人皇帝の面影をたどりながら、古代ローマへとさかのぼり、キリスト以前の時代へと思索の輪を広げていったのだった。

丸谷才一が『ミラノ 霧の風景』の書評で「当今まれな上質な散文」と称賛したことは、よく知られているが、大竹昭子の文章も上質であることに驚かされました。