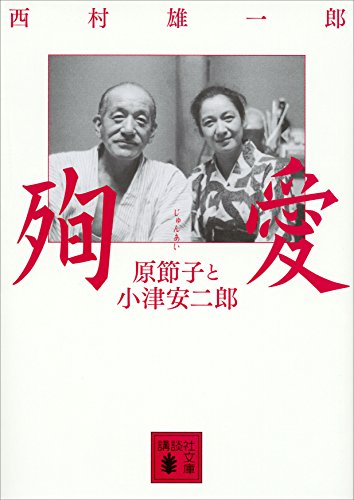

なぜ、原節子と小津安二郎は結ばれなかったのか・・・【情熱の本箱(197)】

『殉愛――原節子と小津安二郎』(西村雄一郎著、講談社文庫)は、「なぜ、原節子と小津安二郎は結ばれなかったのか」という疑問に、真正面から立ち向かっている。実を言うと、私も著者と同じ疑問を長年、抱いてきたのである。

戦後、東宝の『わが青春に悔なし』、松竹の『安城家の舞踏会』『お嬢さん乾杯!』、東宝の『青い山脈』に出演した頃の原は、「スター」ではあっても、演技力のある「女優」とは言い難い存在であった。「ちょっと意地悪な見方をすれば、絶世の美女としては確かに美しいが、どこか生きた血が通っていないような、顔だけが笑っているような『冷たさ』を感じられなくもなかった。つまり、山本薩夫がいう『演技よりも、美貌のほうが先にきてしまう』タイプの女優で、彼女の演技からは、いわゆる『お人形さん』的な無機質ささえ感じてしまうのだ。ところがそこに、熱い生きた血が注入される。一大変革がもたらされる。それを行ったのは、東宝ではなく、松竹の巨匠監督だった。原節子は、それまで、その出会いを待っていたのかもしれない。1949年春、原節子のもとに、『晩春』という作品のオファーが届いた。その作品の映画監督――それが小津安二郎だったのである」。

『晩春』のプロデューサー・山本武の証言。「原節子と小津さんの出会いは印象的だった。原さんを見たとたん、ポーッと小津さんの頬が赤く染った。『節ちゃんて美人だなあ』。小津さんはあとでそういった。たしかにそのときの原さんは類いまれな美人だった。この世にこんな美人がいるのか、と私は思ったほどだ」。

運命的な出会いは、二人を大きく変えていく。「『晩春』は、小津にとっても、原にとってもエポック・メーキング的な作品となった。原は、この映画をきっかけに、お人形さんではない、活きた令嬢を演じることになる」。「原節子の急激に変化する表情は、『晩春』の大きな見所だ。それは異常に艶っぽく、官能的でさえある。彼女は、ただ美しいだけの女優じゃない。小津は撮影するにしたがって、そう思ったに違いない。彼女の表情をカメラで写し取るのが嬉しくてたまらないと思えるほど、小津は原節子の温厚な美しさと、クールな美しさを切り取っていく」。

小津の心の内に分け入ってみよう。「この年、小津は46歳、原節子は29歳だった。すでに『晩春』の段階で、小津が原節子に好意を寄せていたことは充分に考えられる。しかし戦中派の小津は、原と実際に結婚しようなどとは、思っていなかっただろう。その態度は、自分の崇拝するミューズ(女神)には手を付けず、神棚に祀って柏手を打ち、じっとあがめていたいという言い方が一番判りやすいと思う」。

「勢いに乗った小津は、この後、原節子を続けて起用する。その際、原節子には、あえて『晩春』と同じ役名の『紀子』を与えた。則ち、『晩春』、『麥秋』、『東京物語』は、いわゆる『紀子三部作』と呼ばれ、小津の戦後の絶頂期を形作っていくことになる。このことは、小津が原節子をミューズと定め、彼女を中心として『家族の崩壊』を見詰めていこうとする意思を固めたからに他ならない」。

原の心の奥も覗いてみよう。「小津安二郎亡き後、原節子を映画で見ることはできなくなった。しかし、原節子は小津のことを、どれほどか思い続けていたに違いない。小津の死後、原節子と小津の熱い絆を結ぶ唯一の物証が、この(小津が生前、愛した蓼科の別荘の敷地内に建てられた碑の)台座の(会田昌江<原の本名>という)名前なのである」。

「作品的にも、精神的にも、彼女にとっての大きな支えであった小津安二郎。望みの糧であった小津安二郎。その小津が、この世からいなくなる。彼女にとって、その喪失感、空虚感、絶望感は、筆舌に尽くせないものがあったはずである。その重要性からいっても、そのタイミングからいっても、小津安二郎の死が、原節子引退の引き金を引いたことは間違いない」。

二人は、愛し合っていながら、なぜ結ばれなかったのか。「男女関係に遠慮がちな二人が一緒になっても、うまくいくはずがない。二人はそのことが重々分かっていたために、一歩踏み込んだ結婚という絆で結ばれるよりは、お互い、付かず離れずの距離感をとって、尊敬し合っていた方がいいという道を選択したのではないだろうか」。「二人の関係を『忍ぶ恋』ととらえれば、原節子のある種の覚悟が理解できる。・・・原節子は小津が亡くなった時点で、小津への愛を貫徹する意志を固めたのではないだろうか。・・・その原節子の意志は、引退という形をとった。映画にも出ず、世間にも姿を見せず、まるで隔離された場所でひっそりと生活する尼僧のように・・・。その意味で、原節子の小津への愛は、『純愛』というより、『殉愛』だったということができよう。・・・もちろん、小津の原節子に対する愛情も『殉愛』だったといえる。独身を貫き、可能だったにもかかわらず、他の女性と結婚することは生涯なかった」。

本書には、原、小津の他に、もう一人、殉愛を貫いた人物が登場する。それは、生涯、独身を通し、原を愛し続け、彼女を陰になり日向になりしてサポートし続けた、東宝の実力プロデューサー・藤本真澄である。

読み終えた時、無性に『晩春』、『麥秋』、『東京物語』を見直したくなってしまった。真の愛とは何かを考えさせられる、力の籠もった評伝である。