いつかやって来る「死」を、おたおたしながら考える(第2話)――モンテーニュが遂に辿り着いた、死との付き合い方・・・【続・独りよがりの読書論(38)】

エセー

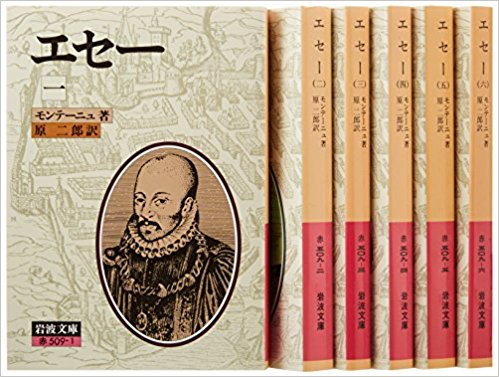

『エセー』(ミシェル・ド・モンテーニュ著、原二郎訳、岩波文庫、全6冊)は、汲めど尽きせぬ味わいがある。『エセー』の最も重要なテーマの一つは「死」であるが、モンテーニュはどう考えていたのだろうか。第1巻第20章の「哲学をきわめるとは死ぬことを学ぶこと」を開くと、「(c)死は死んだときも生きているときもおまえたちとかかわりがない。なぜなら、生きているというのは、おまえたちがこの世にいるからであり、死んだというのは、もはやこの世にいないからそういうのだから。(a)いかなる人も死すべき時がこないうちは死なない。おまえたちが未来に残す時間はおまえたちの生まれる以前に過ぎた時間と同じくおまえたちのものではない。(b)そして同じようにおまえたちとかかわりのないものなのだ。<われわれの生まれる前に過ぎ去った無限の日々は、いかにわれわれと無関係なものであるかを思え>」という文章が目に飛び込んでくる。

モンテーニュが、この章を記したのは、彼が39歳の時のことである。(a)は1580年版のテクストを、(b)は1588年における増訂の部分を、(c)はその後、モンテーニュが自筆で加筆した部分を示し、<>は、エピクロスの思想の後継者・ルクレティウスの『事物の本性について』からの引用である。

モンテーニュは生涯に亘り、常に死の問題を意識していた。若い時分は、死が人生の最終の目標だと考え、ストア派の賢者のように、不断に死ぬときの心の準備をして、死の恐怖に打ち克とうとした。彼が死に関する思索を深め、死を単なる一瞬の出来事と見做し、生きている間は生きることに打ち込むしかないのが人間だと思い定めるようになったのは晩年のことであった。これはエピクロス、ルクレティウスの思想そのものであるが、こうした境地に到達するには、彼なりに長い道のりが必要だったのである。このことを、『エセー』の(a)(b)(c)が雄弁に物語っている。

岩波文庫6冊は量的にちょっという向きには、『エセー(抄)』(ミシェル・ド・モンテーニュ著、原二郎訳、旺文社文庫。出版元品切れだが、図書館で借り出し可能)を薦めたい。6冊の重要部分が1冊に凝縮され、解説も充実している。

心構え

モンテーニュの思想をより深く理解しようとするとき、『モンテーニュ――よく生き、よく死ぬために』(保苅瑞穂著、講談社学術文庫)が役に立つ。「われわれが死ねば、いっさいの事物もまた死ぬ。この醒めた認識のまえでは、存在の連鎖も、魂の永生も、肉体の復活も、議論の余地を失うのである。・・・わたしはそこからいっそう厳粛な光景を想像せずにいられない。それはこの(モンテーニュの)文が表立っては言っていないこと、いわば語られたことが指し示す彼方にある。世界のいっさいの事物は、われわれの死とともに死ぬとモンテ―ニュは言った。だが、そう考えるのは死んで行く人間にとってであって、あとに残る事物や他の人間にとってではない。われわれが眼を閉じたその瞬間に、すべての存在が消える。しかしわれわれの死後にも、世界は存続しているだろう」。死んだ私にとっては全てが無となるが、私が愛し、私を愛する者が生きている限り、その心の中で私についての記憶は生き続ける、それで十分ではないか。エピクロス、ルクレティウス、モンテーニュのおかげで、私にも「死」を迎える心構えができたような気がする。

城舘の人

モンテーニュの思索の現場を知るには、『ミシェル 城舘の人』(堀田善衞著、集英社文庫、第1部~第3部)がある。

モンテーニュは、彼の住み慣れた城舘の一室で死を迎える。ひたすら思索を積み重ねた59歳と6カ月の生涯であった。

戻る | 「第8章 人生とは何だろう」一覧 | トップページ