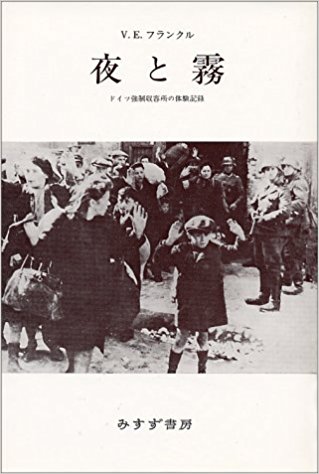

いつかやって来る「死」を、おたおたしながら考える(第3話)――『夜と霧』のフランクルにとっての「死」とは・・・【続・独りよがりの読書論(39)】

強制収容所

『夜と霧――ドイツ強制収容所の体験記録』(ヴィクトール・E・フランクル著、霜山徳爾訳、みすず書房)は、私にとって最も大切な本である。著者のフランクルは少壮の精神科医として、結婚したばかりの妻とオーストリアのウィーンで平和に暮らしていたが、突如、ユダヤ人という、ただそれだけの理由で、ナチスによって強制収容所に送られてしまう。そして、そこで両親も妻も命を奪われ、彼だけがこの本に描かれている凄惨な状況の中を生き延び、奇跡的な生還を果たすことができたのだ。

彼は、精神的、肉体的にぎりぎりの状況下にあっても、酷寒の屋外での辛い行進や労働の最中に、心に思い描いた最愛の妻と会話を交わし続けることで、彼女から慰められ、励まされ、勇気づけられたのである。このようにして、彼は、ナチスの強制収容所という死と隣り合わせの逆境を乗り越えたのだ。

新婚の妻

『もうひとつの<夜と霧>――ビルケンヴァルトの共時空間』(諸富祥彦・広岡義之編、ミネルヴァ書房)の中で、こういうことが語られている。「夫婦で強制収容所に入るわけですね。はじめはある収容所に入るのですが、フランクルはアウシュヴィッツへ行くことが決まります。夫人は雲母工場で働いていたから比較的設備のいい収容所にとどまれたにもかかわらず、フランクルがアウシュヴィッツにやられるということを聞いて、自分モアウシュヴィッツに行くと志願するくらい、情熱的な奥さんでもあったわけですね」。

この妻、ティリーことマティルデ・グローサー・フランクルが命を奪われていたことを、フランクルが知るのは、解放後、ウィーンに帰り着いてからのことであった。

フランクルにとっての死

『人間とは何か――実存的精神療法』(ヴィクトール・E・フランクル著、山田邦男監訳、岡本哲雄・雨宮徹・今井伸和訳、春秋社)は、フランクルの精神科医としての著作であるが、私は彼が「死」をどう捉えているかという点に注目した。

「時間における人間の有限性、人生の時間的な有限性、すなわち死という事実は、人生を無意味にしうるかどうか、という問いに答えることにしよう。われわれは、どれほどしばしば次のように責め立てられることであろうか――死は人生全体の意味を疑わしいものにするのではないか、死はすべてを最終的に無にしてしまうのだから、すべては結局、無意味なのではないか、と。しかし、死は本当に人生の有意味性を破壊することができるのだろうか。その反対なのである」。

著者は、一度次のように思い浮かべることを勧めている。「いま私は人生の終わりにさしかかっていて、私自身の伝記のページをめくっている。そして私は今まさに、ちょうど現在の時期を扱っている章を開いている。このとき私は、奇跡によって、次の章に何を書きこむべきかを決定するチャンスを持っており、またそれゆえ、私のいまだ書かれていない内的伝記の重要な章に、私はいわばまだ修正を施すことができるのだ、と思い浮かべてもらうのである。実存分析の格率は、次のような命法の形式に一般化することができるであろう。――あたかも、あなたが今なそうとしかけているように一度目の人生は過ちばかり犯してきたが、いまや新たに二度目の人生を生きているかのように生きよ。この想像的観念に専心することができたときには、人間は同時に、自分の人生のあらゆる瞬間に担っている責任の重大さを意識するであろう。この責任は、そのつどの次の瞬間から生ずべきものに対する責任であり、いかに次の日を形成するかということに対する責任なのである」。すなわち、死の訪れを覚悟した上で、その最後の日まで己の責任を果たすことによって、自分の人生を意味あるものにせよ、と言っているのだろう。

フランクルの一言一句は、机上の空論でなく、死に直面した強制収容所体験を踏まえているだけに、強い説得力がある。

戻る | 「第8章 人生とは何だろう」一覧 | トップページ