25歳、研修医1年生の涙塗れの日々・・・【薬剤師のための読書論(37)】

研修医

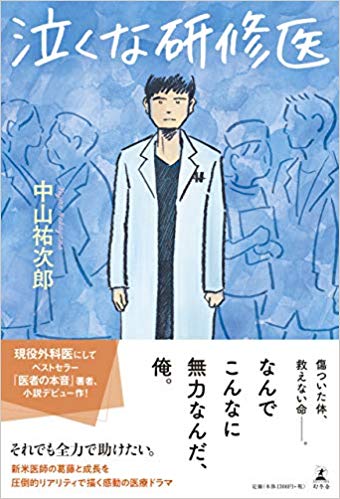

『泣くな研修医』(中山祐次郎著、幻冬舎)は、外科医が自身の研修医1年目の体験を小説として綴ったものである。私は三共(現・第一三共)のMR(医薬情報担当者)として、長年に亘り、医師、研修医に接してきたので、研修医の大変さは分かっているつもりだったが、本書を読んで、自分の甘さを思い知らされた。

当直医

「数回目の当直に、25歳、研修医1年目の雨野隆治は少しずつ慣れてきていた。医学部の学生時代にはまったく習わなかった病院のシステムがわかってきたのに加えて、当直の時に必要な知識が載っている救急の教科書で必死に勉強したからだった。1日の外来患者が1000人、救急車受け入れ数は1年に3000台。ベッド数が500床。東京は下町の総合病院。彼の勤めるこの病院では、医師歴1年目の研修医は基本劇に4、5年目の医師(後期研修医と呼ばれる)と一緒に当直を行う決まりになっていた」。

手術助手

交通事故による5歳の重症患者の手術の第二助手を務めた隆治は、手術終了直後に失神してしまう。

主治医

94歳、男性、「胃癌 type2 T3N2M0 Stage ⅢA」という入院患者の主治医となった隆治は、この患者が高齢で認知症があり、肝硬変を併発していて、独居で家族がおらず生活保護を受けていることから、病院がBSC(Best Supportive Care。積極的な治療は行わず、症状などを和らげる治療に徹すること)という方針を打ち出したことに疑問を感じ、苦悶する。

手術執刀医

隆治が初めて執刀医を務めたのは、14歳の少女の虫垂切除術だった。「(虫垂炎の診断が下される前)隆治は衝撃を受けた、そして先ほど電話で言われた『ガイニン』の意味を初めて理解した。ガイニンとは『子宮外妊娠』という病名を略して言う言葉『外妊』で、妊娠可能性のある(つまり月経のある)年齢の女性の腹痛では必ず考えなければならない病気だ。子宮の外、しかも多くは卵管というごく細い管で胎児が育ってしまうため、その大きさで狭い場所を破壊して大出血し、時に死に至る大変危険な病気である。絶対に見逃してはいけない疾患の一つであり、隆治はそれを医学生の時嫌というほど勉強していたのだった。絢(患者名)の診察をする時、隆治はこの疾患の存在を完全に忘れていた。それを(先輩女性医師の)佐藤は電話で『子宮外妊娠はチェックしたのか』と聞いていたのであった」。

「たかが虫垂炎の手術だとしても、彼の人生の集大成がこの針の運びにかかっていた。それほど真剣であった。全身の毛穴はぐっと締まり、背中の産毛まで立ち、全ての感覚は手先に集まった。いつの間にか大汗をかいていて、隆治の帽子の色は濡れて変色していた」。

過労問題

「隆治はそれからというもの、忙しい時は医局のソファで寝て、たまに自分の家に帰るという生活を繰り返していた」。研修医の過労問題も登場する。

医師

隆治がミスを犯したときのこと。「佐藤は淡々と続けた。『しかし、研修医といっても医者は医者。同じ医師免許一つでやってるんだよ、私も岩井先生も』。隆治はうつむいた。『医者はね、ミスすると患者を殺す仕事なの。それも、一度のミスで。雨野はすごく拓磨(患者名)くんのことを頑張っていた。病院に寝泊まりしていたのも知っている。それでも、嘔吐を見逃して彼は集中治療室に再入室した。医者はそういう仕事なんだ』。『は・・・い・・・』。涙を堪えるので必死だった。『学生気分なら、辞めな。私も岩井先生も命懸けなんだ。医者が命懸けでやらなきゃ患者さんは助からない』と佐藤は言うと出口の方を向いた。『はい。すみませんでした』。そう佐藤の背中に言うと、涙がぽたりぽたりと集中治療室の床に落ちた」。

最後は、「雨野隆治、25歳。医者1年生。ちょっとずつ泣く回数は減ってきた」と結ばれている。