君たちは、「生物多様性」や「共生」を単純に考え過ぎていないか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3095)】

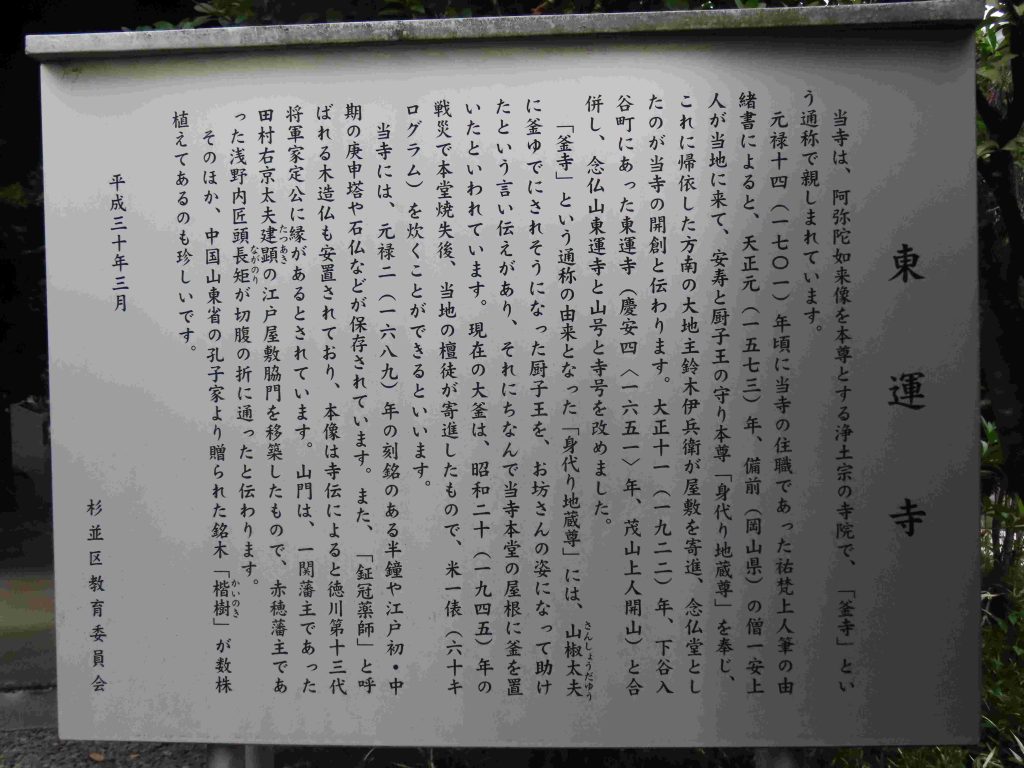

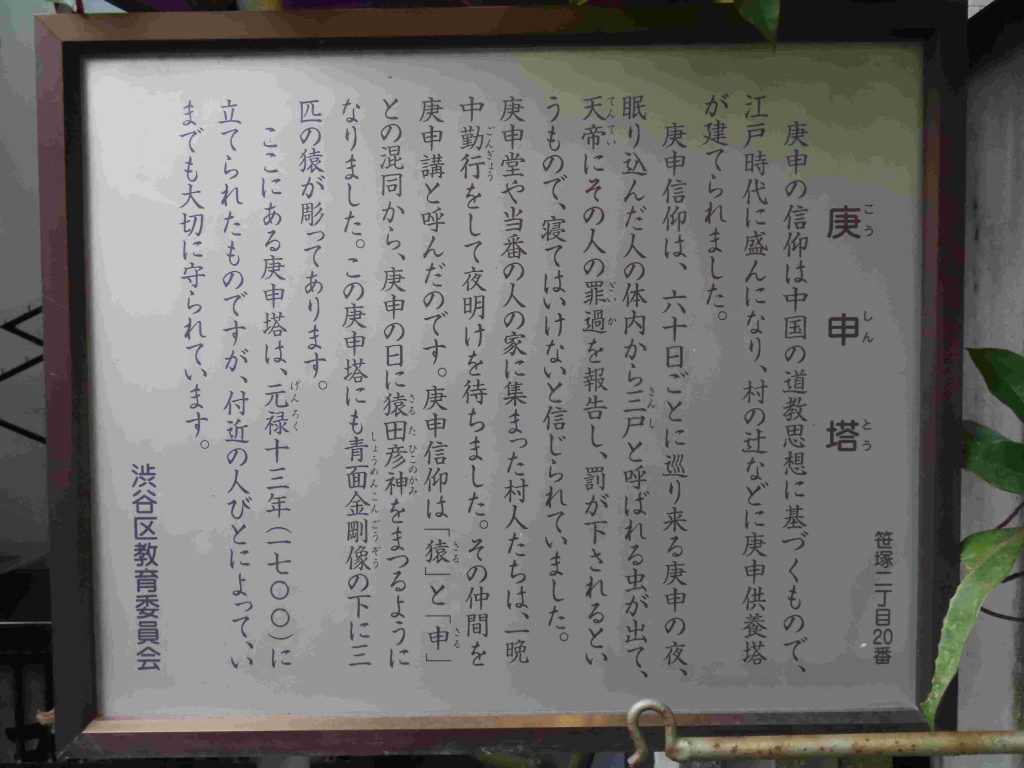

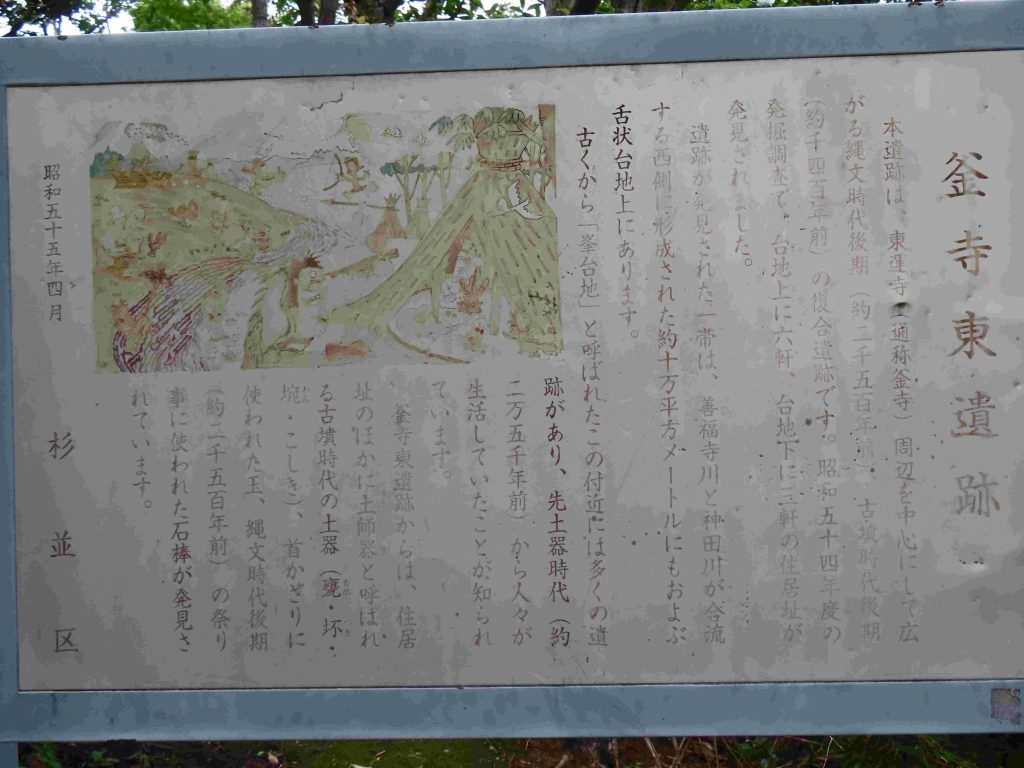

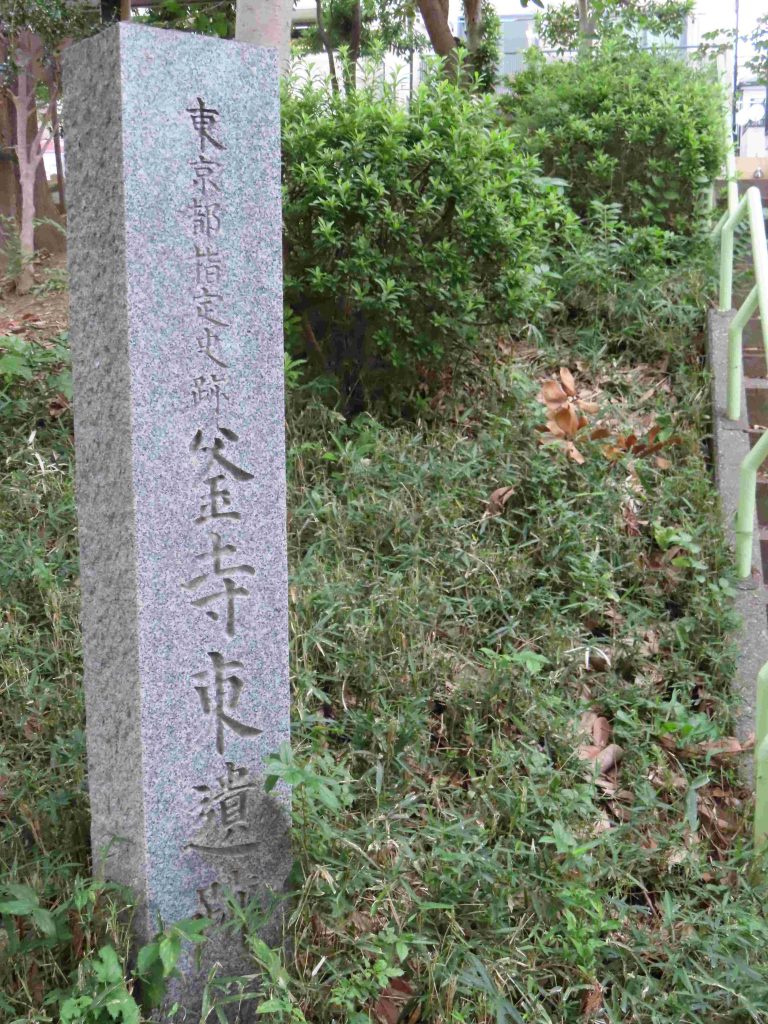

東京・杉並の下高井戸~方南町を巡る散歩会に参加しました。永昌寺(写真1~3)、東運寺(写真4~6)、谷中稲荷神社(写真7、8)、笹塚庚申塔(写真9、10)、和泉村庚申塔(写真11)、釜寺東遺跡(写真12、13)、柏木精米店(写真14)、京王井の頭線の線路を跨ぐ玉川上水の水道鋼管(写真15)、駄可笑屋敷(写真16~18)を訪れました。因みに、本日の歩数は19,036でした。

閑話休題、『自然に学ぶ「甘くない」共生論』(椿宜高著、京都大学学術出版会)は、近年、注目されている生物多様性という概念は、そう単純なものではないと主張しています。

「保全と開発とを、どのようにすれば同時になしうるのか? 増大しつつある人口からの要求と、野生生物の生息場所を保護しようとする人たちの要求とが、一致しないのは不思議ではない。両者の要求は経済的な開発主義、人権を前面に出す社会正義論、そして人類の長期的な生存をめぐって激突する」。

「今日の保全生物学者たちは、保護と開発という対立構造の解消を目指し、『生物学的多様性』に代わって、『生物多様性』という用語を使うようになってきた。この語が初めて使われたのはスミソニアン研究所と米国科学アカデミーが主催した『生物多様性に関するナショナル・フォーラム(1986年)』においてである」。

「科学としての『生物学的多様性』に生物への愛と価値評価を付加し、万人に議論を開放した概念が『生物多様性』と言えるだろう。価値観を拒否して客観性を保つのが伝統的な科学の考え方である。掟破りの概念を振り回す生物多様性研究はそれからどのように展開してきたのだろうか。日本でも2010年ごろになると、生物多様性という語は、新聞やテレビに毎日のように出現するようになり、次第に知られるようになってきた。生物多様性の考え方が定着してきたと言いたいところだが、マスコミの紹介はかなり表面的で、まだまだ核心に迫っていないと感じることが多い。だいいち、生物多様性と生物学的多様性の違いが説明されることはまずない。それに連動するかのように『共生』の意味も正しく理解されていないようだ。きちんとアンケート調査したわけではないが、身近な人達の発言から推測できるのは『多様な生物が共存共生しているのは生物同士がお互いに協力しあって共生社会が生まれているからだ。生物が多様なほど人間にとって好ましい安定した生態系が創られる。だから、生物の絶滅が起きる事態は避けなければならない。ただし、人間に対して敵対的な生物は排除し、人間に協力的な生物との共生は歓迎する』といったところだろう。だが、生態学者がこれまでに積み上げてきた自然界の知識によると、このような甘い共生論は現実の共生の姿からはほど遠い」。

「生態学者は、種が互いに譲り合うときに共生関係が成り立つとは考えていない。そうではなく、あらゆる種は、ある時は他種を搾取し、またある時は他種から搾取されながら存続していると考えているのだ。搾取関係とは、食う者と食われる者の関係、病源体と宿主の関係、食物や棲み場所をめぐる競争関係などのことである。そして、共生とは、多様な種の搾取関係が複雑に入り乱れてそれぞれの個体数が維持されている状態のことだ。もちろん、搾取関係は種間だけでなく種内の社会のあり方(縄ばりや階層性などの社会構造)にも重大な影響を与える。いずれも、搾取する者と搾取される者との力の均衡によって共生が成り立つと考えられる。もちろん、ヒトと生物の関係も必ずしも平和的ではない。この本では、ヒトと生物の共生のあり方を、冷徹な目(甘くない共生論)を通して考察したい」。

この姿勢が本書全体を貫いているので、読み応えがあります。