いつかやって来る「死」を、おたおたしながら考える(第5話)――死んだ者が自分の死を意識することはない、死は眠りに就くようなもの・・・【続・独りよがりの読書論(41)】

再読

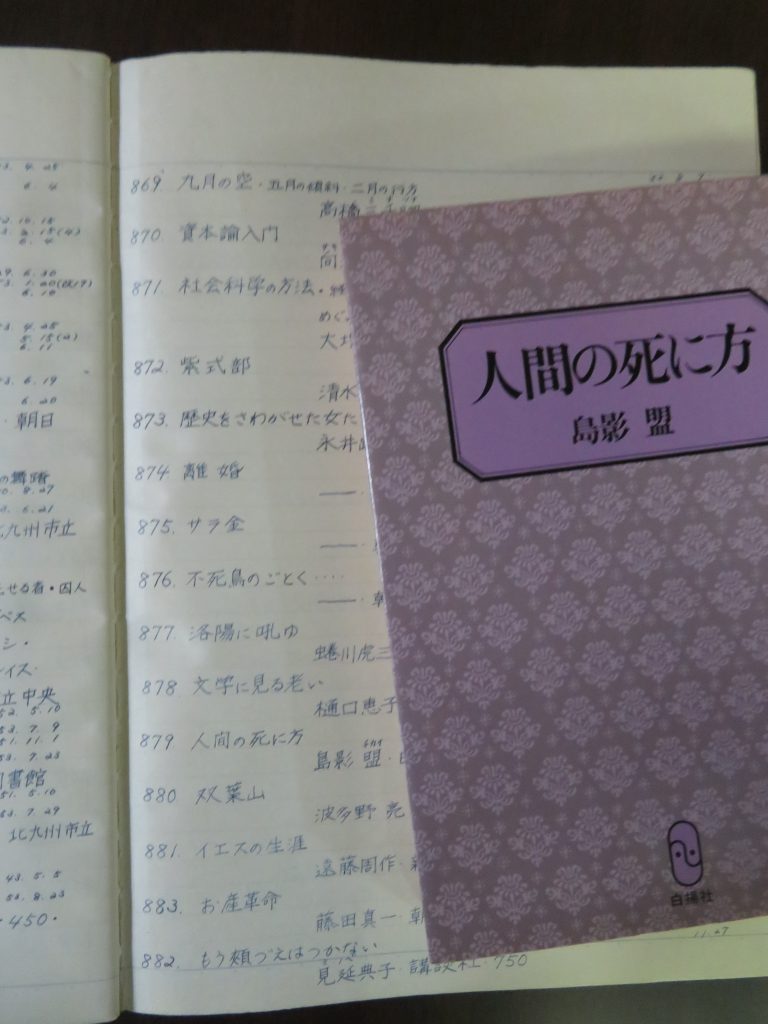

書斎の書棚から、生きている間にもう手にすることはないだろうと思われる本を抜き出してダンボールに詰めていったら、9箱になってしまった。その選定作業中に目に留まったのが、『人間の死に方』(島影盟著、白揚社。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)である。久しぶりに読み返したが、33歳の時にこういう本を読んでいたとは、我ながら意外であった。

生と死

「人生は一度きりである。一度きりというのも、死によって限定されるからのことで、一度きりであることで人生を貴重に生きる気持がもてる。その短いといえば短い人生、一度でそれきりとはもの足りないと、もう一度、もう二度、人生を繰り返したいと思うだろうか。思い通りの人生を生きられず、それが不満の多いものであったとしても、一度きりであってよいのが人生である。生を終らせる死があるから、生が素晴らしいのである」。

「死んだときはもう生きている自分というものは存在しないので、自分の死を自分で意識することはない。死についてあれこれと考えるのは生きている自分であって、まだ死はそこにないのだから、実際は頭の中の問題でしかない。相手にする死そのものがあるのではなく、生の意識が、死ぬとはどんなことかと死のことをとりあげているにすぎない。生の立場に立って考えるので、死がまるで生と対立するものとしてあるような気がする。それで、死を大袈裟に考えたり、深刻に考えたりすることになるが、いざ死ぬときには、もう自分はそこに生きていないのだから、生きている間の自分が重大であって、死そのものをそんなに重苦しく考えこむ必要のないことではないかといえると思う」。

眠りと死

「死を長い眠りとして受けいれることで、死を恐怖することがなかったような人もある。医学博士の中村正堯がそうである。『死を死と思うから、孤独感の暗い沼に引きずり込まれたり、不気味で怖い思いに悩まされたりする。死とは夢を見るようなものだと思えばよい。夢の世界は眠りの世界である。そういう眠りの世界に入って、何を考えるでもなく、そこに落ち着くのが死ではないか。その気持になったら死ぬことが少しも怖くなくなった。これで安らかに死ねる・・・』。眠りにはやがて覚めるというあてがある。死にはそれがない。しかし、眠ってしまえば、眠りの中でやがて覚めて、いつもの生活に戻っていくのだ――などという期待をもつだろうか。眠りの中では何も思わない無意識である。無意識ということでは死と同じで、それが短いも長いも関係がない。それきり覚めないでしまう死と眠りと違いはない。同じようなものであるのを、わざわざ区別して、死は別だと思ったりする必要はないのである」。

納得と心残り

●人生は一度きりである、●死んだ者が自分の死を意識することはない、●死は眠りに就くようなもの――というのは、私には納得できる考え方である。一度きりの人生だからこそ、充実させたいとの思いで日々を過ごしているが、愛する人を残して逝く心残りは未解決だ。よって、本書はそっと書棚に戻されたのである。

戻る | 「第8章 人生とは何だろう」一覧 | トップページ