モンゴル高原における遊牧王朝の興亡を俯瞰できる一冊・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3664)】

2時間半ほど粘ったが、ツマキチョウには出会えず。その代役というか、その場所にやって来たアゲハチョウ(写真1~3)をじっくり観察することができました。写真4~6は自然観察仲間のYさんが撮影したツマキチョウ(写真4、5は雄と雌、6は雄)。軽口を叩き合う近所の秋山久良子さんが育てたボタン(写真7、8)。ハナミズキ(写真9~11)、ドウダンツツジ(写真12)が咲いています。我が家では、クルメツツジ(別名:キリシマツツジ。写真13)、ミヤコワスレ(写真14)が咲いています。

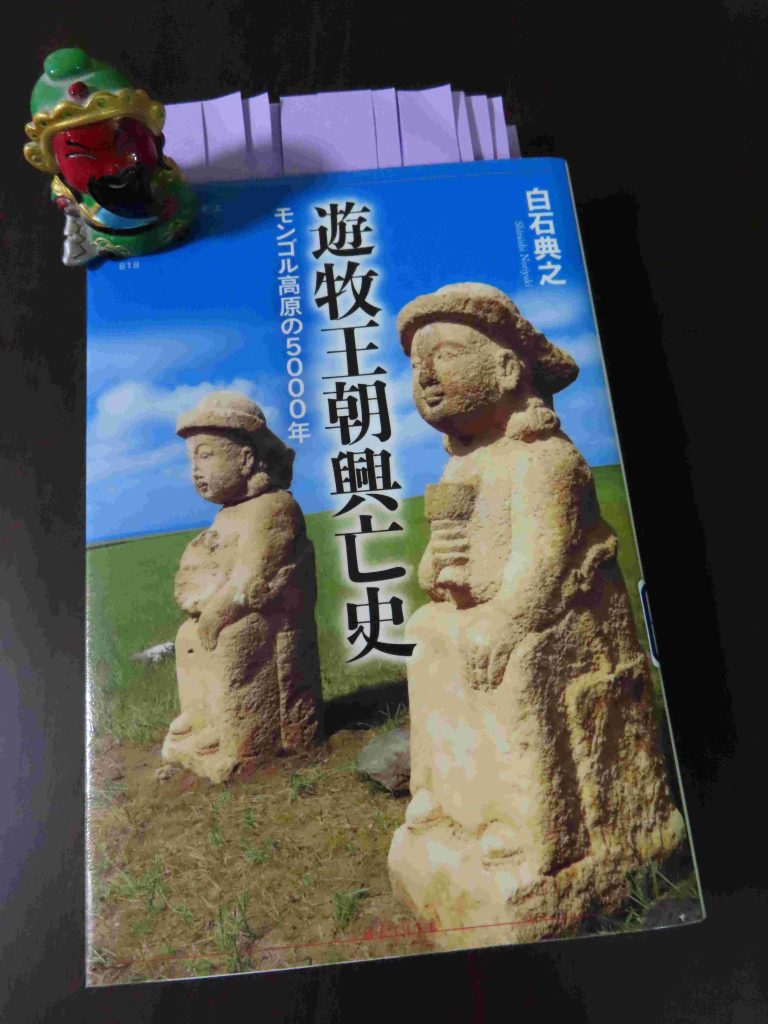

閑話休題、『遊牧王朝興亡史――モンゴル高原の5000年』(白石典之著、講談社選書メチエ)のおかげで、モンゴル高原における遊牧王朝の興亡を俯瞰することができました。

匈奴(前209~後93年)、鮮卑(2~4世紀)、柔然(402~552年)、突厥(552~744年)、ウイグル(744~840年)、契丹(916~1125年)、阻卜、モンゴル、イェケ・モンゴル・ウルス(モンゴル帝国。1206~1388年)といった遊牧王朝が興っては亡ぶ様には、栄枯盛衰、盛者必滅の理(ことわり)を再認識させられました。

●モンゴル高原を起源地とし、6世紀に大きな発展を遂げたトルコ民族は、歴史の紆余曲折を経て、現代までに中央アジアから西アジアにかけて広がった。突厥、ウイグルはトルコ民族の遊牧王朝である。

●カン(時代が下るとハンと発音)は王や族長を意味し、カガン、カアン(時代が下るハーンと発音)は皇帝を意味する。

●テムジン(チンギス・カン)には世界征服といった野望はなかった。彼の目的は交易にあった。門戸を開いた国には友好的に、閉ざした国には力ずくでというように、チンギスの方針は明確だった。

複雑な遊牧王朝史に関する知識を整理・更新することができる一冊です。

考古学者の手になるだけあって、各遊牧王朝の遺跡、遺構、遺物の調査・研究に関する記述が充実しており、権力者だけでなく、庶民の日常生活を含めた遊牧社会の全体が明らかにされている点で、類書と一線を画しています。