私たちはどう生きるか、数学研究者はこう考えた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3683)】

【読書の森 2025年5月1日号】

情熱的読書人間のないしょ話(3683)

キリ(写真1、2)、ベニバナトチノキ(写真3)、ミズキ(写真4、5)、ライラック(別名:リラ。写真6)、フジ(写真7)、クルメツツジ(別名:キリシマツツジ。写真8~10)、ギョリュウバイ(写真11)、キンラン(写真12)が咲いています。我が家のクルメツツジ(別名:キリシマツツジ)でアゲハチョウ(写真13、14)が吸蜜しています。カやアブ除けに効果があるというオニヤンマの模型は、精巧にできていますね。

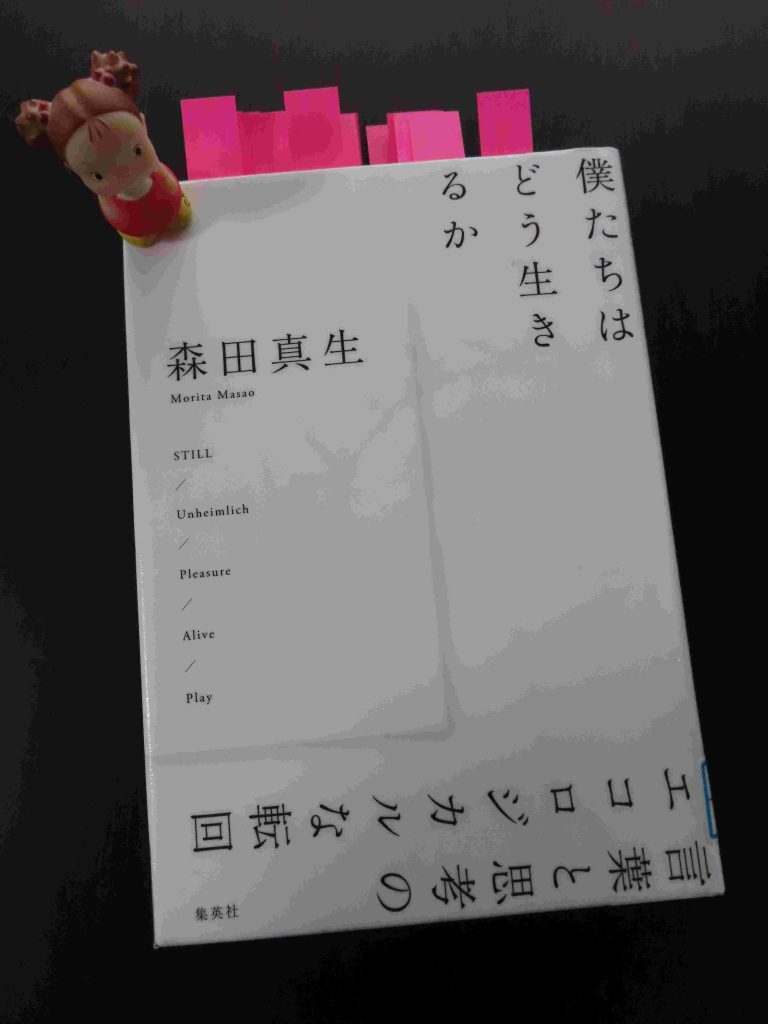

閑話休題、『僕たちはどう生きるか――言葉と思考のエコロジカルな転回』(森田真生著、集英社)は、これまで国内外を忙しなく旅しながら、数学にまつわるレクチャーやトークをすることを生きがいとしてきた森田真生が、コロナ禍の京都における1年間の日常生活を綴った日記です。

数学について書き、語るという仕事をしてきた著者が、本書では、幼稚園児の息子と散歩し戯れるといった家庭生活を通じて、私たちはどう生きるかについて思考を深めていきます。

「この先にどんな行為の可能性があるか、僕にはまだわかっていない。だが、わからないからこそ、探り、遊び、試み、転び、そしてまた立ち上がりながら、これからも生きていくことができる。俯瞰し、理解し、支配し、制御し、まとめ、整理し、管理し、冷笑し、見下ろすために、僕たちは生きるのではない。模索し、問い、適応し、傷つき、失敗し、混乱し、逸脱し、笑い、感謝し、願い、受け継ぎながら、僕たちは弱く、悲しく、しかしだからこそ他者と呼応し、響き合うことができる存在として、この巨大で、全貌を見渡せない宇宙の片隅に遊び、それぞれの生を奏でていくのだ」。

読み終わった時、本書とは時空が異なるのに、なぜか、私の愛読書『ヘンリ・ライクロフトの私記』を思い浮かべてしまいました。