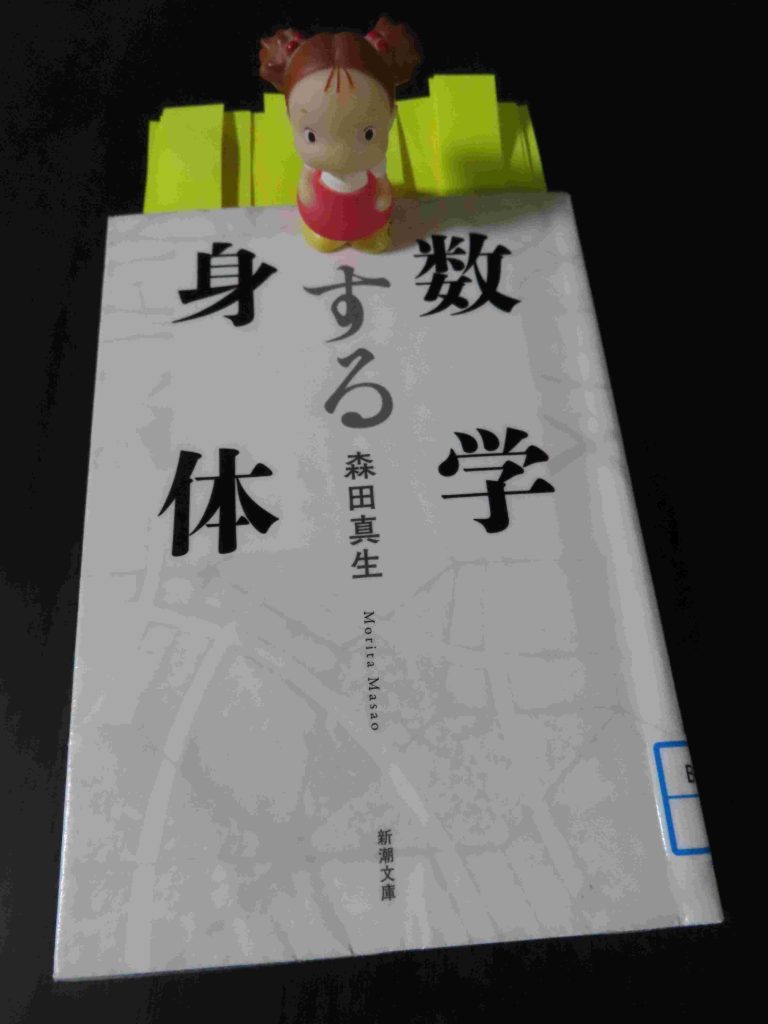

本書のおかげで、数学苦手人間の私も数学世界の入り口に立つことができた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3684)】

『数学する身体』(森田真生著、新潮文庫)のおかげで、数学苦手人間の私も数学世界の入り口に立つことができました。

本書は、数学はいつでも「数学する身体」とともにある、と考える数学研究者・森田真生の、数学に再び身体の息吹を取り戻そうとする試みです。

●近代の数学を生み出したルネ・デカルトやゴットフリート・ライプニッツ、アイザック・ニュートンの代数や微積分学は、素朴な幾何学的直観に支えられていた。

●20世紀前半に、ダフィット・ヒルベルトは、現実的には概念を駆使して展開している数学も、原理的には有限的で機械的な方法だけで実行できるはずだと考えた。

●ヒルベルト流の「数学についての数学」の考え方を身に付けた若き数学者アラン・チューリングによって、「計算についての数学」が整備され、その理論的な副産物として、現代のデジタルコンピュータの数学的な基礎が構築された。パソコンやスマートフォンは、万能チューリング機械を物理的に実現したものである。

●チューリングは、「計算する機械」から出発して、それを少しずつ改良していけば、やがては「数学する機械」も、あるいは数学に限らず、まるで人間のように思考する機械「人工知能」も作れるかもしれないと考えていた。

●「数学とは何か」、「数学にとって身体とは何か」を問う森田の探求の原点には、岡潔の『日本のこころ』がある。

●岡は、「情緒」を中心とする数学を理想として描いた。数学を身体から切り離し、客観化された対象を分析的に「理解」しようとするのではなく、数学と心通わせ合って、それと一つになって「わかろう」としたのである。

●チューリングが、心を作ることによって心を理解しようとしたとすれば、岡のほうは、心になることによって心をわかろうとした。チューリングが数学を道具として心の探究に向かったとすれば、岡にとって数学は、心の世界の奥深くへと分け入る行為そのものであった。