戦意高揚どころか、読めば読むほど、負け戦なのだということが分かる海軍報道班員の戦争小説・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3877)】

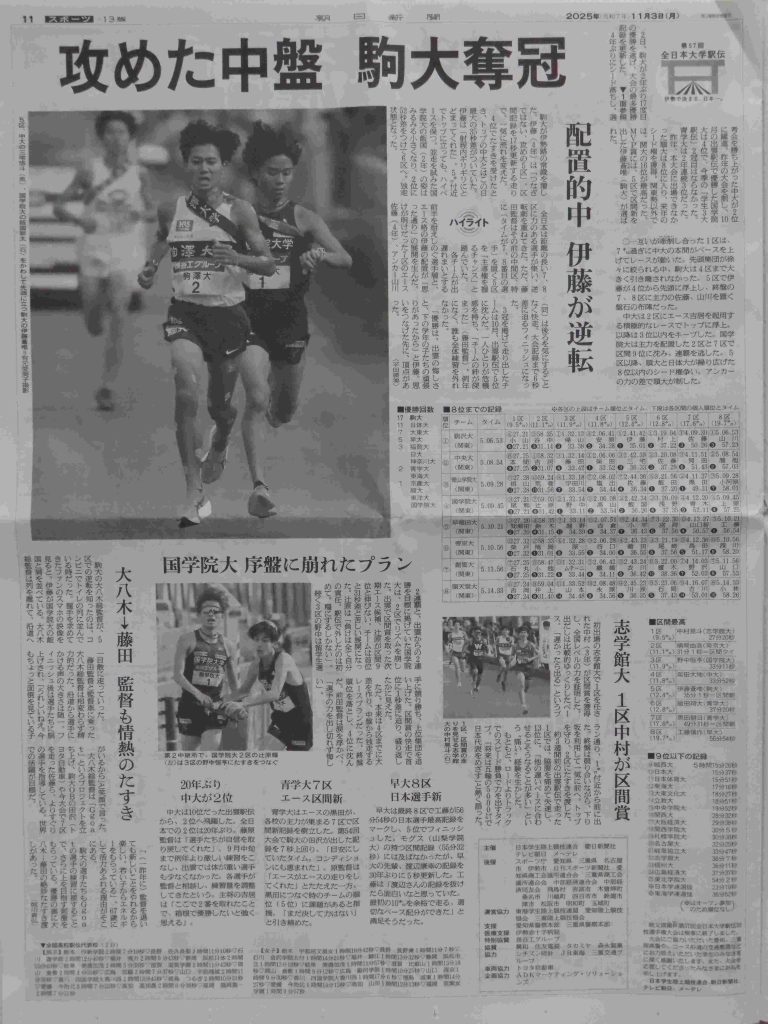

2025年11月3日付の朝日新聞・朝刊を熟読玩味(写真1、2)。早朝、2階のヴェランダに洗濯物を干しにいった撮影助手(女房)に教えられ、アキアカネの雄(写真3、4)をカメラに。マユミ(写真5)が実を付けています。イチョウ(写真6)が黄葉しています。

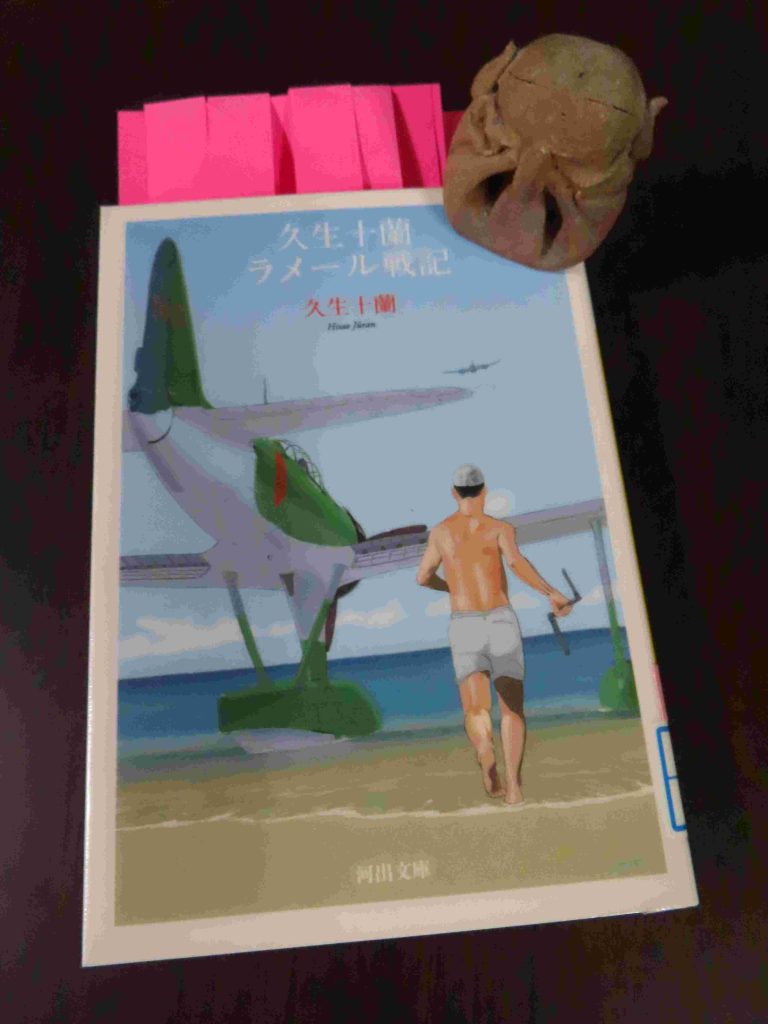

閑話休題、『久生十蘭ラメール戦記』(久生十蘭著、河出文庫)は、久生十蘭が海軍報道班員として南方に派遣された経験に基づく生々しい戦争小説です。

戦意高揚に資することを求められる報道班員の文章なのに、読めば読むほど、負け戦なのだということが分かる仕掛けになっているのが、他の戦記と大きく異なる点です。

その特徴がこれでもかと言わんばかりにギュッと詰め込まれているのが、「要務飛行」です。

●掌整備長は額を撫であげながら、「・・・あの観測機にしたって、滑油槽の底がボルトに摩擦されて紙のように薄くなっているんですが、解体して交換する暇もない。これで戦争しようというんだから、まったくひどいもんです」。

●これら(=水上偵察機や観測機)を内地へ持って帰って、試乗してみよといっても、それに応じる試験班員は恐らく一人もあるまい。不良などという限界をはるかに超越した、なんともいいようのない不可解な状態になっていた。

●おれはいつもそう思うのであるが、戦争の真に凄烈な部分は、広く紹介された華々しい面によりも、人知れぬ、隠れたところに数限りなくひそみ、そうして、それがついに何人にも知られずにすんでしまうところに、戦争というものの底知れぬ複雑な性格があるので、このB航空隊の前進基地の不当なまでに苛酷な敢闘の日々も、恐らく未知のままに歴史の塵の下に埋れてしまうのであろうと思うと、一種卒然たる感情にうたれぬわけにいかなかった。

●戸倉大尉が操縦席の側板を軽く叩きながら、「こいつはもう働かないといってるぜ。ちょっといじったら高空レバーが飛んじゃった・・・プロペラにばかり油を塗ったって、そんなこっちゃ飛行機は欺されんよ」。

●先日のK基地における重大な被害に、きょうまた喪失一を加えると、残存偵察機機数はわずか×機にすぎぬ。見廻すと、胴体組立台の上にも、走行車台の繋鎖にも、格納庫の広場にも、海上の浮標にも、未修理の飛行機はいくつも置いてあるが、不完全な修理施設と乏しい修理資材ではいくら努力して見てもどうにもならない。窮しては通じ、窮してはまた通じる遣瀬ない困難の中に、戦争というものの本来の姿があるのであろうけれども、この現状はあまりにも悲壮でありすぎた。

●無理をするのが戦争だという理窟はよく知っているが、こうなればもう無理以上の無理なので、出力の弱ったこの発動機でこれだけの重量を引きあげることが出来たら、それこそまさに奇蹟に近い。

私の心に一番沁みたのは、この件(くだり)です。「いま思い切って松永を海へ捨てれば二十七号機とP三十一号機と、三人の搭乗員の生命を救うことが出来る。それは二個の物質と三個の生命というそれだけの単純なものではなく、これから戦場において発展する計り知れぬ因子を含んだ貴重な物質である。それらと松永二整の生命とどちらが大切かという問題になれば、これはもう誰れが考えてもはっきりしている。いま、おれが松永二整に、お前はここから飛び降りろ、と命じたら、松永は、もちろん喜んで飛び出して行くにちがいない。松永一個を犠牲にすればそれらの安全は保たれる。しかし、こういう理性のありかた、こういう物の考え方は、欧米だけのもので日本のものではない」。

救助に向かう水上偵察機が敵機の攻撃で機体に損害を被り燃料不足に陥ってしまったのです。この機に搭乗している工場長の「おれ」と15歳の松永二整(二等整備兵)の、この後の会話と行動には泣かされてしまいました。