写本に描かれた「書物」そのものをテーマにした図説・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3883)】

【読書の森 2025年11月9日号】

情熱的読書人間のないしょ話(3883)

マクドナルドの注文の列で私の前に並んでいる女子高生に「その可愛い人形、facebookに載せたいので写真撮ってもいい?」と尋ねたところ、「はい、ありがとうございます」と言いながら、わざわざ人形の顔が重ならないように直してくれました。ちょっぴり、ほっこり。

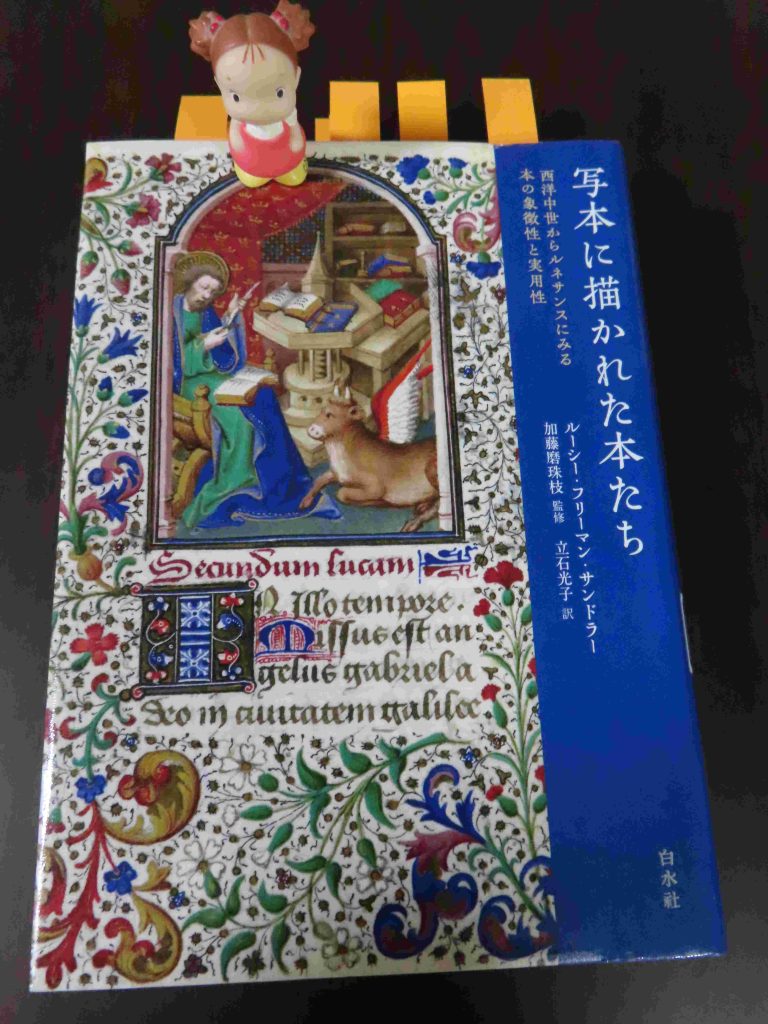

閑話休題、『写本に描かれた本たち――西洋中世からルネサンスにみる本の象徴性と実用性』(ルーシー・フリーマン・サンドラー著、加藤磨珠枝監修、立石光子訳、白水社)は、写本に描かれた「書物」そのものをテーマにしています。

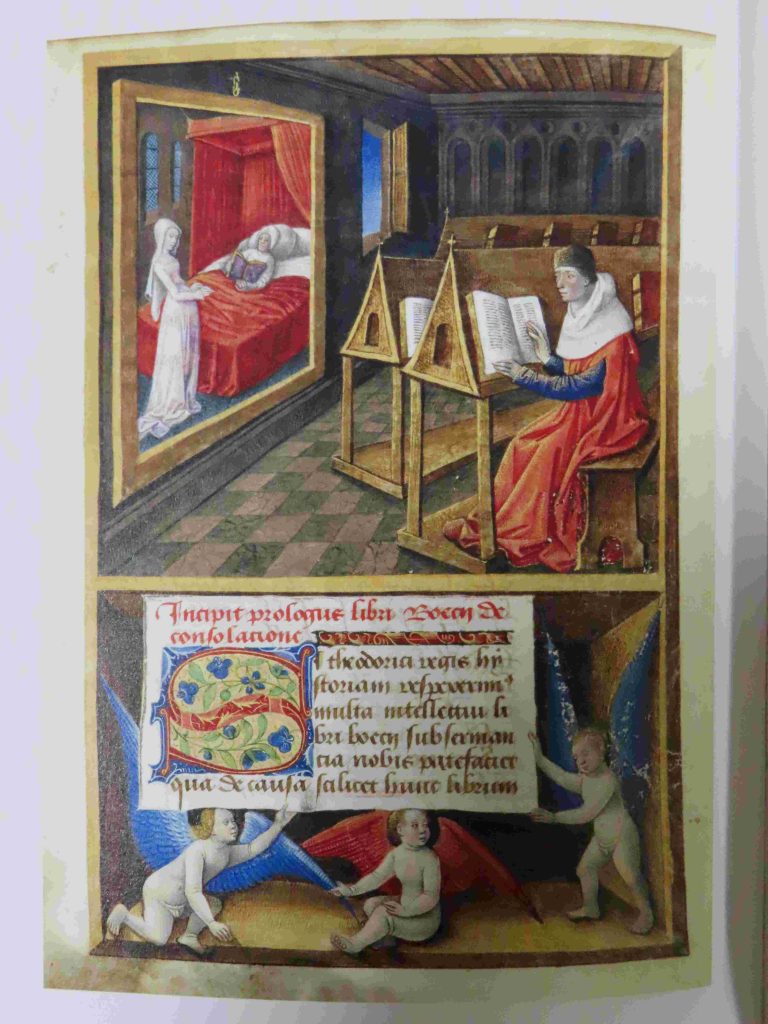

写本挿絵が自らの書物文化の構造、性質、存在意義について語ることを通じて、書物の社会的、霊的役割を可視化しています。キリスト教関係だけでなく、当時の世俗美術、ユダヤ教文化、イスラームも含まれています。

「書物のなかの書物のイメージ」は、その描かれ方によって大まかに2つに分類されます。信仰や概念の象徴としての本と、その絵の登場人物(人間でない場合もなきにしもあらず)が実際に使用している本です。

「監修者あとがき」にこうあります。「こうした図像を精緻に分析することで、サンドラーは読者に、書物と深く関わった人物たち(聖人、君主、聖職者、学者、その他の知的階層)の実際の運用方法、生きた宗教実践の中での存在、さらに写本を手に持ち、声にだして読むという行為を通じて、本が身体化される過程を描き出している。そして最後に、歴史的な焚書のエピソードなど、書物の破壊に関する事例紹介を行うことで、挑発的な読後感を与えている」。

本好きには興味深い一冊です。