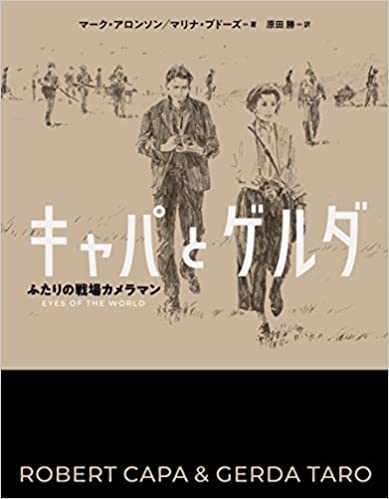

ロバート・キャパの恋人、ゲルダ・タローは、なぜ、戦場で死ななければならなかったのか・・・【情熱の本箱(369)】

『キャパとゲルダ――ふたりの戦場カメラマン』(マーク・アロンソン、マリナ・ブドーズ著、原田勝訳、あすなろ書房)の魅力は、3つにまとめることができる。

第1は、ロバート・キャパ(1913~54年)とゲルダ・タロー(1910~37年)がどういう若者であったかが、生き生きと描き出されていること。

「むこうみずで、ギャンブル好き、スターカメラマン、そして話上手だったから、おそらく彼の英雄譚には多少の尾ひれがついているだろう。・・・キャパが驚くほど勇敢だったことは、だれもが認めている。しかし、伝説となったロバート・キャパも、もとは、金に困った、みすぼらしいなりの若者だった」。

「ある友人は、(ゲルダは)『子鹿のような美人で、目が大きくて髪は赤褐色、整った顔立ちだった』と証言している」。

「タイプライターの上に背をかがめ、くっきりと描いた眉と突きだしたあごに決意をみなぎらせたゲルタ(ゲルダの改名前の名)は、働く女性を絵に描いたようで、意志が強く、頭の回転が速かった。ゲルタは『大変な野心家』で、『有名になり』たがっていた、とアンドレ(キャパの改名前の名)の子ども時代からの友人、チーキ・ヴェイスは語っている」。

第2は、キャパとゲルダが戦場カメラマン仲間として、そして恋人として、どういう関係にあったのかが、心の襞まで分け入って分析されていること。

「やんちゃで、少年のような愛すべきアンドレの中に、ゲルタは並々ならぬ写真の才能を見てとったのだ。そして、身だしなみを教え、雑誌社に売りこむコツを授け、アンドレが写真にこめた物語を批評した。言ってみれば、ゲルタはアンドレをプロの写真家として鍛え、真剣に写真にむきあわせたのだ」。

「仕事、恋、友情、写真――すべてがからみあっていた。ゲルタはアンドレに助言し、写真につけるキャプションをタイプし、アンドレの写真とともに上司に売った。さらに、アンドレにブレザーとネクタイを身につけさせ、編集者への印象をよくした。ゲルタはまた、作品への批評を控えるような性格でもなかった。『ゲルタは、気に入らないところがあれば、口に鍵をかけたりはしない』。アンドレは、母親への手紙の中でそうもらしている」。

「アンドレはゲルタに写真の撮り方を教えはじめた。ゲルタがアンドレの外見をよくするのを手伝ったように、アンドレはゲルタに、カメラのかまえ方や構図の決め方を教えた。こうした交換や協働、それぞれの強みや知識の共有こそが、二人の関係の土台だった」。

「二人の仕事と私生活は渾然一体となっていた。アンドレは大胆で直観的、リスクを恐れず、仕事を追いかけた。ゲルタはどこか男を誘うような女性としての魅力があったが、はっきりとした目的意識をもち、世間に自分をどう見せるかを考えていた。二人は互いを対等の人間として尊敬し、旧来の、男と女、芸術家とモデル、あるいは夫と妻という概念にもとらわれていなかった。『人生でこんなに幸せだったことはない!』。アンドレは、やはりハンガリー出身の写真家で、師と慕っていたアンドレ・ケルテスにこう言っている」。

「この若者(キャパ)と彼の恋人ゲルダ・タローは、友人たちとともに、写真で世界を変えようとしはじめた。彼らは、人々の心に訴え、写真になにができるのかを世界に示すためなら、どんなことでもやってみようとした」。

「(タローは)キャパの成功をよろこぶ一方で、やや距離をおきはじめたようにも思える。あるいは、タローはひとり立ちを主張し、ちょうどキャパが前年11月のマドリード取材でやってみせたように、これをきっかけに、自分も名を残すような仕事をしたいと考えたのかもしれない。もとよりタローは、ほしいものがあれば、ぐずぐずせずに手に入れる、働く女性だったのだから。ライカのあつかいにもなれたタローは、写真家としての力を試し、地位を確立したいと願っていた。キャパに躍動感のある写真をとる才能があるとすれば、タローも自分なりの手法や独自のスタイルを見つける必要があった。・・・多くの点で、キャパもタローも成長し、それぞれが新たな役割をになうようになっていく。それまでは、若い恋人同士として助けあり、新しい自分を作ってきた二人だったが、このころには、経験豊かなプロの写真家になろうとしていた。そして、それにともない、緊張関係が生じるのはさけられないことだった」。

「(スペイン内戦では)タローは撮影に没頭し、その大胆さと決断力と『大いなる勇気』にはだれもがみな感心していた。同乗させてもらえる車があれば、必ず前線へ出かけていった。タローが撮ったアルガンダ橋の写真は、共和国政府がマドリードに続く道路を掌握していることを世界に示した」。

第3は、ゲルダの死の状況と、そこに至る背景が明らかにされていること。

「(ウォルター将軍に、早くつれてかえれと強く言われて)アランは引きかえしたかったが、タローはこばんだ。この時のタローはもう、狙撃兵がねらっていても身を隠す場所のないところへ飛びだしていくのになれ、周囲に砲弾が落ちていても、恍惚とした表情で、兵士の隣に嬉々として身をかがめていられるようになっていた。アドレナリンが出て興奮状態になり、『もう一枚』を撮らずにいられなかったのだ」。

「突然、ドイツ軍機が数機、地平線上に黒いカラスの群れのように現れた。運転手はハンドルをにぎりしめ、座席で頭を低くしたので、前が見えなくなった。そこへ、いきなり、味方の戦車が大きく曲がりながら接近し、将軍の専用車をはじきとばした。・・・軽くて小柄なゲルダは、車からふりおとされた。そこへ戦車が轟音をたてて進んできた。ゲルダは胴のあたりを戦車の金属製のキャタピラにひかれてしまった」。将軍専用車の後部座席では負傷兵たちがぐったりしていたので、ゲルダはカメラを車内に置かせてもらい、自分はドア下のステップに足をかけて車の外側に立っていたのである。

「(編集者から、ゲルダは死んだ、と言われた)キャパは耐えきれず、その場にくずれおちた」。

個人的に驚いたことが、3つある。1つ目は、補遺で、「くずれおちる兵士」をめぐる論争の最新情報に言及されていることである。「(ジャーナリストの)ギャラハーの主張によれば、キャパがこの写真を撮った翌日、二人でかなり酒を飲んだが、その席でキャパは、写真は演技であり、実際に男の死の瞬間をとらえたものではないことを認めたという。・・・キャパ自身、あの写真をいつ、どこで、どのようにして撮影したのかについて、さまざまな説明をしていたのもまた事実である。しかも、そうした説明は、すべてつじつまが合っているわけではない。・・・今わかっているのは、問題の写真はエスペホという村の近くで撮影されたもので、しかも、その日、その場所で戦闘が行われた記録はない、ということだ。さらに、この写真にとって不利な事実がある。すなわち、キャパもタローもシムも、撮影のために演技をしてもらうことがあったのはたしかなのだ。当時はそういう手法が認められていた。したがって・・・あの写真が演技である可能性は排除できない。・・・キャパが一人の兵士に、立ってくれ、とか、丘を越えてきてくれ、とたのんだのかもしれない。その瞬間、敵の狙撃兵に撃たれたということもありうる。この説は、何度も法医学的証拠を分析したことがある二人の専門家がウェランに語った話とつじつまがあう。二人は、兵士の倒れ方が芝居ということはありえず、心臓を撃ちぬかれた場合の典型的な反応だと結論づけている。もしそれが正しいのなら、キャパは、兵士に死んだふりをさせたわけではないが、危険な場所に引っぱりだしてしまった責任を感じていたはずだ。ここまでが、現在明らかになっている証拠から類推できることだ」。

2つ目は、巻末の、「ソ連崩壊後、新しい考え方をもつ研究者たちの一派は、ソ連の策謀や打算に注目しはじめる。彼らは、もしフランコ側が敗れていたら、スペインは、1945年から89年までソ連に実験をにぎられていた東欧諸国のような状態になっていただろうと推測している。となると、共和国側が敗北したことはよかったのではないか。その一方で・・・また別の、主にイギリスの研究者たちの一派は、そうした考えを否定し、共和国政府の大義にこめられた、より肯定的なイメージを擁護した。そして、その議論は今も続けられている」という指摘である。

3つ目は、アーネスト・ヘミングウェイがキャパ、ゲルダをどう見ていたかが記されていることである。「ヘミングウェイはキャパを気に入り、なにかと面倒を見るようになる。キャパはよく冗談めかして、『ぼくはすぐに、この人を養父にしてやったんだ』と言っていた。一方、ヘミングウェイは、頭が切れて自立心の強いタローをよく思わず、危険な男たらし、魔性の女、だと思っていた」。