釈迦の仏教に迫ろうと、民衆の中に分け入り、乞食僧という実践を貫いた良寛の評伝・・・【情熱の本箱(404)】

『評伝 良寛――わけへだてのない世を開く乞食僧』(阿部龍一著、ミネルヴァ書房)は、良寛の生涯と業績について、類書とは異なる視点から紡がれた力作である。

類書と異なる視点とは、下記の3点である。

①良寛は、荻生徂徠の古文辞学の影響を強く受けていたこと。

②良寛は、道元の『正法眼蔵』から強い影響を受けたが、江戸時代の曹洞宗門という巨大教団組織のあり方に反発し、敢えて乞食僧という実践の道を選んだこと。

③良寛の35年に及ぶ乞食僧という生き方を徹底追究していること。

失踪、放浪、出家を経て、釈迦の仏教の根幹に迫ろうと、民衆を救済すべく民衆の中に分け入り、乞食僧という実践を貫いた孤高の仏教僧―― 一言で言えば、著者の思い描く良寛は、こういうことになるだろう。

個人的に、とりわけ興味深いのは、●良寛の3枚の自画像、●良寛の老いと病への視線、●良寛より40歳年下の貞心尼と良寛との交流――の3つである。

●良寛の3枚の自画像

「自画像の右側に和歌が添えられている。・・・<世の中に 交じらぬとには あらねども 一人あそびぞ われはまされる>。・・・画中の良寛は満ち足りて読書をしている。それが墨蹟の法帖か、詩歌集か、『法華経』などの教典か、『正法眼蔵』などの禅書かは定かではないが、書でも詩歌でも、当時の世の中で主流を占めた文人たちの書壇、詩壇、歌壇などには眼もくれず、ひたすら自らの書や詩歌を磨きつづけて新たな芸術を切り開いた人物が、そこで本を手に持ちその学習を楽しんでいる」。

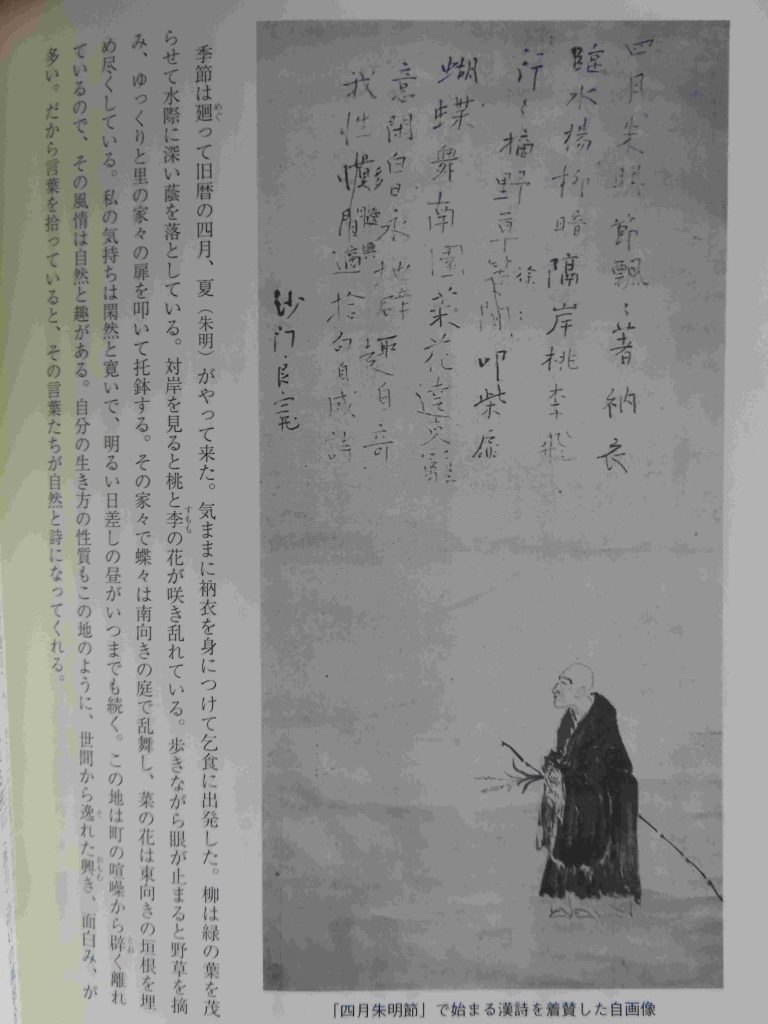

「良寛が自画像で乞食の途上の姿を描き、それに自作の五言詩で賛を加えた作品がある」。

「良寛が手毬をついている絵に漢詩の賛が加えられた(自画像と思われる)作品がある」。

●良寛の老いと病への視線

「良寛は自らの老いをただ嘆き悲しんでいたのではない。それを正面から見つめて向き合っている。<今更に 死なば死なぬと 思えども 心に添わぬ 命なりけり>。こんなに老いさらばえてしまった今さらだから、死ぬのならば死んでしまえと思うが、その思い通りにならないのが命というものなのだなあ、と良寛は死を見つめる。・・・良寛は自分自身の老いと死を見つめ、それを命ある者すべてが共有する悲しみであり辛さであるとして、この歌で描ききっている」。

最晩年の作と思われる歌――<憂きことは なほこの上に 積もれかし 世を捨てし身に 試してや見む>。「世の中の憂い、悩み、恐れたちよ、さあもっと私の老いさらばえた身の上に積もって来い。煩悩を離れるために世を捨てた私の身の上に君たちがうまく積もることが出来るか、私が君たちの重さに耐えられるかどうか、試してみようではないか」。

●良寛より40歳年下の貞心尼と良寛との交流

「貞心尼が良寛に出会ったのは閻魔堂移住の直後で、良寛が示寂する天保2(1831)年までの5年間が、貞心尼が良寛を師として仏教と和歌を学んだ時期だった」。

「貞心尼の最大の功績は良寛から直接仏教と和歌についての教示を受け、その二つが別々のものではなく、深くかかわり合っていたことを十二分に理解した上で、良寛の和歌を後世に伝えたことだ。良寛没後4年の天保6(1887)年に貞心尼は良寛の和歌集『はちすの露』を完成させた。・・・この歌集の序文には彼女が良寛の和歌の詠みぶりを寸評した部分がある。・・・<その歌は、古歌のような手風、作風を自然と見せた。その歌の姿は、言葉に技巧を凝らしたものではないが、高い品格を具えており、その調べはゆったりとおだやかで、通常の歌人が到達できる境地をはるかに越えていた>。これほど良寛の和歌についての核心を見事に捉え、しかも短くまとめた論評はないだろう」。

「(良寛は)富、名声、権力とは無関係に人と人とが幸福な関係を築き、豊かに生きるための道を示した」と、現代の我々が良寛を知る意義について言及している。

良寛が好きで好きで堪らない、著者のその気持ちが568ページの隅々にまで染み込んでいる一冊だ。