教科書のミトコンドリアと葉緑体の細胞内共生説の説明に異議あり・・・【情熱的読書人間のないしょ話(1252)】

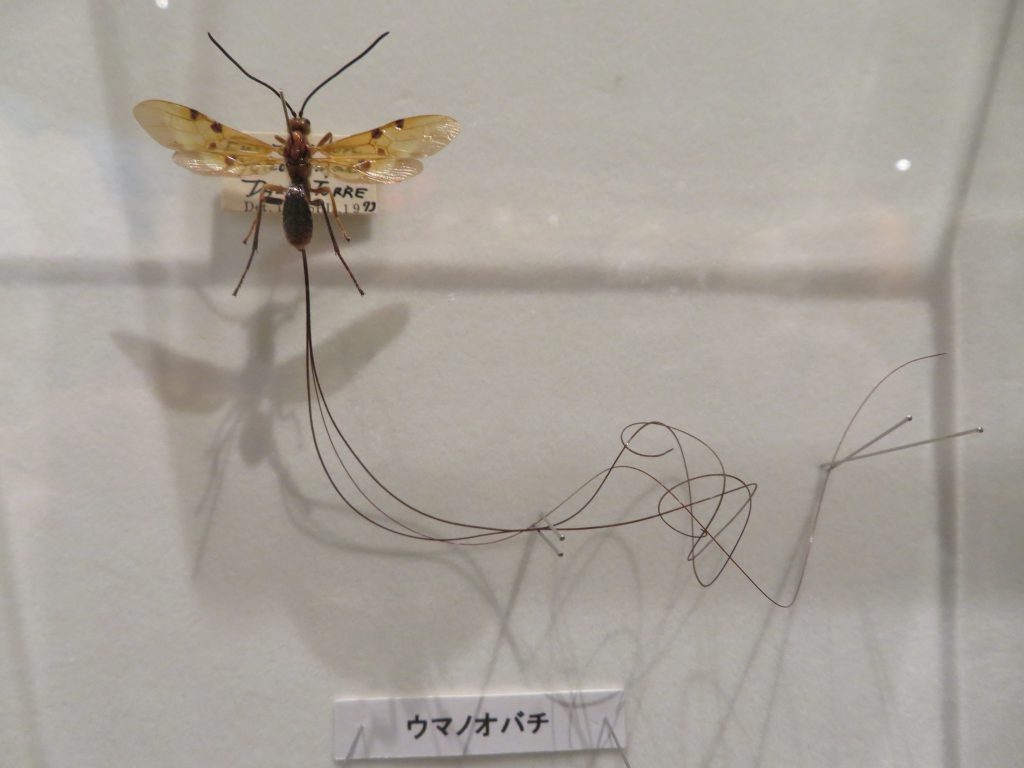

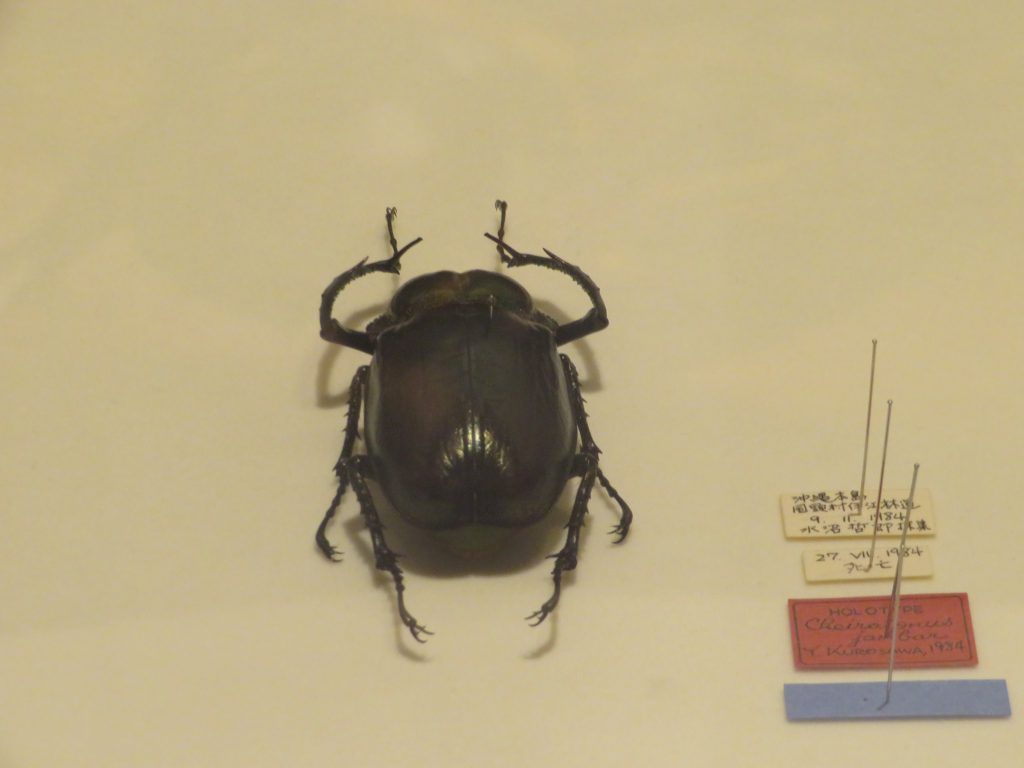

東京・上野の国立科学博物館で開催中の昆虫展で、多種多様な昆虫の世界を堪能することができました。マダガスカルゴキブリが生体展示されています。

閑話休題、『細胞内共生説の謎――隠された歴史とポストゲノム時代における新展開』(佐藤直樹著、東京大学出版会)は、定説となっており、高校の教科書にも載っているオルガネラ(細胞小器官)の細胞内共生説に異議を唱えています。

オルガネラの細胞内共生説は、生物の細胞内のミトコンドリアと、植物の細胞内の葉緑体の2つに分けて考えることができます。

定説となっている細胞内共生説とは。どういうものでしょうか。「細胞内共生説は、真核細胞におけるミトコンドリアや、植物細胞における葉緑体の起源を説明する有力な説と考えられている。現在では高等学校の生物の教科書にも取り上げられ、定説の地位を獲得したかのように見える。そこに筆者は問題を感じている。なぜなら、シアノバクテリア(藍藻)がそのまま植物細胞の中で生きていると誤解している人も多いからである。当然のことながら、葉緑体とシアノバクテリアはまったく違う。それにもかかわらず、この違いが曖昧になってしまっていることに危機感をいだかざるを得ない」。「本当は、葉緑体とシアノバクテリアはあまり似ていないのではないか、似ているように思えるのは、究極的にはどちらも酸素発生型光合成をしているという機能的制約のためなのではないか」。

「細胞内共生説では、ミトコンドリアと(葉緑体を含む)色素体のそれぞれが、自由生活をしていた原核細胞に由来したと考える。これらのオルガネラにDNAが存在し、しかもそこに含まれる遺伝子の配列が、細菌の遺伝子配列によく似ていることが、この説の大きな根拠となっている。それ以外に、シアノバクテリアも葉緑体も酸素発生型光合成を行うという共通点がある。ミトコンドリアの起源としては好気呼吸を行う細菌が、色素体の起源としてはシアノバクテリアが想定された」。

著者の異議とは、どのようなものでしょうか。「従来、葉緑体がシアノバクテリアに起源をもつという場合、きまってDNAの存在と膜構造の関連性が取り上げられてきた。ところが、DNAそのものは両者で相同な配列が見られるものの、そのDNAを機能させるさまざまなタンパク質に関しては別である。葉緑体とシアノバクテリアに類似のタンパク質があったにしても、系統関係を調べると、葉緑体の因子の起源がシアノバクテリアとはいえないことがわかった。さらにDNAポリメラーゼそのものはまったく異なり、葉緑体のものはミトコンドリアで使われていたものを流用したことが推定された。しかもミトコンドリアの複製酵素も動物と植物ではまったく異なるというように、単純にαプロテオ細菌からミトコンドリアができたというような話では理解できない、ウイルスを含め、多様な遺伝子の流入があったことを考えなければならない」。

「遺伝子の導入は何度も起きたと考えられる。一次共生と考えられるリポゾームRNA遺伝子を含む葉緑体がゲノムの導入以外にも、シアノバクテリアからも、その他の細菌からも、何度もさまざまな遺伝子が導入され、そのあるものは葉緑体ゲノムにコードされ続け、多くの遺伝子は細胞核ゲノムにコードされている。教科書的なすっきりとした1回きりの一次共生という考え方は見直すべきときに来ている。また、視覚的にわかりやすいシアノバクテリアの侵入から葉緑体の形成という図式も、膜を作るしくみがシアノバクテリア起源ではないということを考えると、誤解を招く誤った図解ということになる。それは進化を細胞学的な事象で置き換えることによる誤解である。進化は長い時間の中で、きわめて多くの個体が共存して暮らしていた中で起きた、きわめて稀な事象が、その後の自然選択により、あるいは遺伝的浮動により、集団内で固定されたことによって起きる、きわめて動的な現象である」。

「何度も何度も繰り返し遺伝子導入があって、その結果いまの葉緑体があるとすれば、遡ってその過程をひもとくのは非常に難しい。その意味では、本書で紹介した研究は、ほんのわずかな試みでしかない」。

著者は、ゲノム解析の最新成果を踏まえて、ミトコンドリアや葉緑体が細胞内共生に至った過程は、定説や教科書記載のように単純なものではなかったはずだと主張しているのです。