私には父親が三人、母親が二人いる。家族の形態は、十七年間で七回も変わった――家族とは何かを考えさせられる小説・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2001)】

明け方の空、ツマグロヒョウモンの雄(写真2~4)、キタテハ(写真5、6)、ヒメジャノメ(写真7)、ヒメウラナミジャノメ(写真8)、キタキチョウ(写真9)、オオチャバネセセリ(写真10)をカメラに収めました。コブシ(写真11、12)、カリン(13、14)が実を付けています。

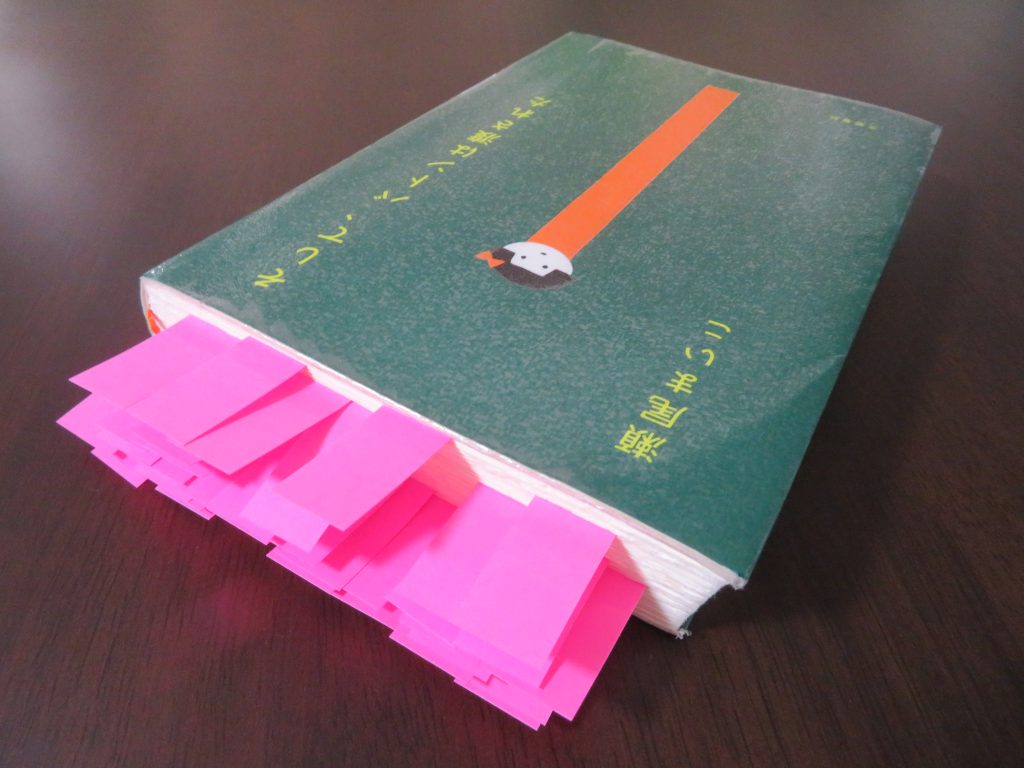

閑話休題、『そして、バトンは渡された』(瀬尾まいこ著、文春文庫)は、とかく嫌なことが多いこの世の一服の清涼剤のような作品です。

主人公は、「生まれた時、私は水戸優子だった。その後、田中優子となり、泉ヶ原優子を経て、現在森宮優子を名乗っている」。

「私には父親が三人、母親が二人いる。家族の形態は、十七年間で七回も変わった。これだけ状況が変化していれば、しんどい思いをしたこともある。新しい父親や母親に緊張したり、その家のルールに順応するのに混乱したり、せっかくなじんだ人と別れるのに切なくなったり。けれど、どれも耐えられる範囲のもので、周りが期待するような悲しみや苦しみとはどこか違う気がする。『でも、私の苦労って地味でたかが知れてるんだよなあ。もう少しドラマチックな不幸が必要っていうか・・・』」。

優子の生母が病死し、優子が小学2年の夏休みに、35歳の父・水戸秀平が8歳年下の田中梨花さんと再婚したため、梨花さんが新しい母となります。小学5年になる前の春休みに、両親が離婚し、優子は梨花さんと暮らす道を選びます。その後、梨花さんは優子を連れて、泉ヶ原さんと結婚します。優子が中学を卒業した春休みに、梨花さんは優子を連れて、中学で同級生だった35歳の森宮壮介さんと結婚します。その僅か2カ月後、梨花さんは家を出て行ってしまい、それ以来、優子は、父親役を懸命にこなそうと頑張る森宮さんと暮らしています。

「幼いことの記憶しかないけれど、最初の父親は、さわやかでこまめに気を配るみんなに好かれる人だった。泉ヶ原さんはお金持ちだというのもあるけれど、男らしく余裕のある人だ。それに比べて森宮さんは、しょっちゅうおろおろしてるし、たびたび利己的になるし、つかみどころがない。『森宮さんって、見た目は悪くないし清潔感はあるけれど、決してもてそうではないよね』。(同級生の)史奈が言うのに、『確かに』と私はしっかりうなずいた」。

「誰が親だといいのか。そんなのわかるわけがない。ただ、私を受け入れてくれた人と、共に暮らした人と、離れたくない。同じ経験を何度したって、別れを耐えられるようにはならない」。

「親は変わらないほうがいい。だけど、いつも私の親となってくれた人たちは、真摯に向き合ってくれた。だから、離れても、どこかで見守ってくれていることを心強く感じることもあった。でも、死んでしまうのはだめだ。二度と会う可能性がなくなるのは悲しすぎる」。

「『(水戸)しゅうちゃんとは情熱で一緒になって、泉ヶ原さんは包容力にひかれて。でも、最後は常識的な人に落ち着いたって感じかな。優子ちゃんにとっても、最後の父親は堅実でまともな人が一番だしね』。梨花さんは、森宮さんとの暮らしが始まる時、そう言った」。

「(恨みや怒りや懐かしさや恋しさといった)そんなものを抱えていたら、私の心はむなしく澱むだけだ。家族というものを深く考えたってしかたがない。自分が今いる場所で生きていくしかないのだ。期待や不安に心を動かすのはやめだ。住む場所と、一緒にいる人が変わるだけ。家族が新しくなるたび、私の心は少しずつ冷めていった」。

「毎日そばに森宮さんがいる。これ以上、無償の愛情を注いでくれる人に会う必要はない気がする」。

「『守るべきものができて強くなるとか、自分より大事なものがあるとか、歯の浮くようなセリフ、歌や映画や小説にあふれてるだろう。そういうの、どれもおおげさだって思ってたし、いくら恋愛をしたって、全然ピンとこなかった。だけど、優子ちゃんが来てわかったよ。自分より大事なものがあるのは幸せだし、自分のためにはできないことも子どものためならできる』。森宮さんはきっぱりと穏やかに言った」。・・・私もだ。森宮さんがやってきてくれて、ラッキーだった。どの親もいい人だったし、私を大事にしてくれた。けれど、また家族が変わるかもしれないという不安がぬぐえたことは一度もなかった。心が落ち着かなくなるのを避けるため、家族というものに線を引いていた。冷めた静かな気持ちでいないと、寂しさや悲しさややるせなさでおかしくなると思っていた。だけど、森宮さんと過ごしているうちに、そんなことなど忘れていた。ここでの生活が続いていくんだと、いつしか当たり前に思っていた。血のつながりも、共にいた時間の長さも関係ない。家族がどれだけ必要なものなのかを、家族がどれだけ私を支えてくれるものなのかを、私はこの家で知った」。

家族とは何かを考えさせられる小説です。