小説『ドクトル・ジバゴ』を武器に、ソ連の政治体制を揺さぶろうという作戦・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2787)】

イチゴノキ(写真1、2)が花と実を付けています。マサキ(写真3)、ハナミズキ(写真4、5)、ナンテン(写真6)、マンリョウ(写真7)、センリョウ(写真8)、キンカン(写真9)が実を付けています。ビルの谷間のアオサギ(写真10)をカメラに収めました。

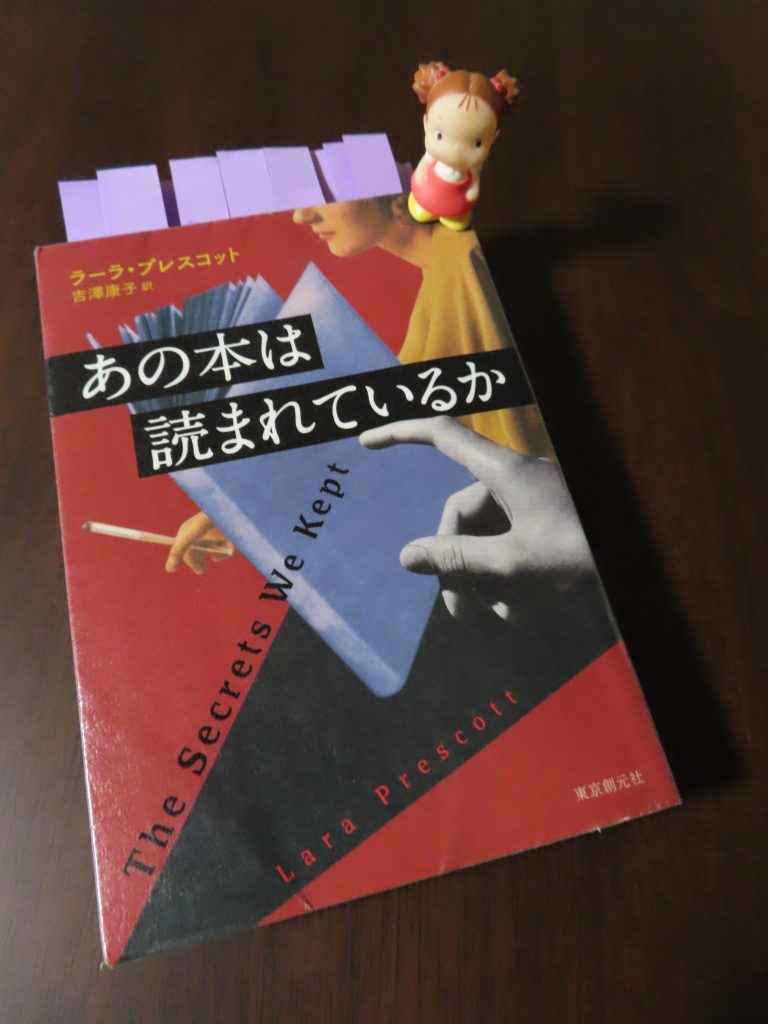

閑話休題、『あの本は読まれているか』(ラーラ・プレスコット著、吉澤康子訳、創元推理文庫)は、スパイ小説、政治小説であり、恋愛小説、不倫小説、同性愛小説でもあります。それも、一級品の。

1950年代後半の冷戦時代、米国のCIA(中央情報局)にタイピストとして雇われた若き女性イリーナは、ある特殊作戦のメンバーに抜擢されます。その作戦とは、反ソ的だとしてソ連で出版禁止となっている小説をソ連国民の手に届け、ソ連政府がどれほど酷い言論統制や検閲を行っているかを知らせ、自国の政治体制に対する批判の芽を植え付けようというものです。その特殊作戦の武器とされたのは、ソ連の有名な作家であるボリス・パステルナークが渾身の力を込めて書き上げた小説『ドクトル・ジバゴ』でした。

その後、ノーベル賞を受賞するこの作品では、ロシア革命の混乱に翻弄されつつ生きるジバゴと、恋人ラーラの愛が描かれています。「ドクトル・ジバゴ作戦」はCIAが実際に行った謀略行動だが、文学の力を利用しようという戦略に基づいていました。

本書が一級品である理由は、3つあります。

第1は、歴史的事実と著者の想像力が見事に融合して、臨場感豊かな小説に仕上がっていること。

第2は、文学が大きな影響力を持つことを再認識させてくれたこと。

第3は、当然のことながら、有名な作家パステルナークにも、その愛人オリガにも、スパイの女性イリーナにも、その仲間たちにも、それぞれの人生があり、それは一筋縄ではいかないものだと思い知らされたこと。

最終章には、オリガの言葉がこう綴られています。「彼が初めてわたしの手を取ろうとしたときのことを思い浮かべた。我ながら、体があれほど震えるとは思ってもいなかった。初めのころ、『ドクトル・ジバゴ』を読んで聞かせてくれて、わたしの反応を見ようと段落が終わるたびにひと呼吸おいていた彼の姿を思い浮かべた。モスクワの大通りをふたりで歩いた午後、彼がわたしのほうを見るたびに世界が広がるような気がしたことを思い出した。彼と愛し合ったたくさんの午後や、彼がわたしのベッドから出たくないと言ったたくさんの夜を思い出した。行かないでと懇願するわたしを置いてベッドを出る彼の姿も思い浮かべた。(パステルナークの愛人ということで)ポチマ(の矯正収容所)で3年間すごしたあとで駅へ入っていったとき、彼がそこに来ていないのを知って、くるりと向きを変えて来た道を引き返したくなったことを思い出した。彼から幾度となく別れようと告げられ、幾度となくひどい言葉を返したことを思い出した。全盛期の彼の肥大したエゴや、『ドクトル・ジバゴ』を書いたあとの弱々しくなってしまった彼のことを考えた」。

「(彼の)棺が土のなかへ下ろされるのに合わせて、『パステルナークに栄光を!』というシュプレヒコールが人々から起こり、全体に広がった。わたしはずっと前に朗読している彼を初めて見たときのことを思い出していた。彼よりも先に、ファンたちが詩の最後の言葉を口にせずにはいられなかったことを。バルコニーに座ったわたしが、まばゆい光を浴びた自分を彼に見てもらいたいとどれほど願っていたかを。そして実際、彼がわたしを見て、そのためにわたしの世界がどれほど変わったかを」。

この作品に出会えた幸せを噛み締めています。