神に仕える処女の斎宮が、人々が寝静まった深夜に、在原業平の寝所にやって来た・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2940)】

大輪のガーベラ(写真1)、パンジー(写真2)、シラン(写真3、4)が咲いています。

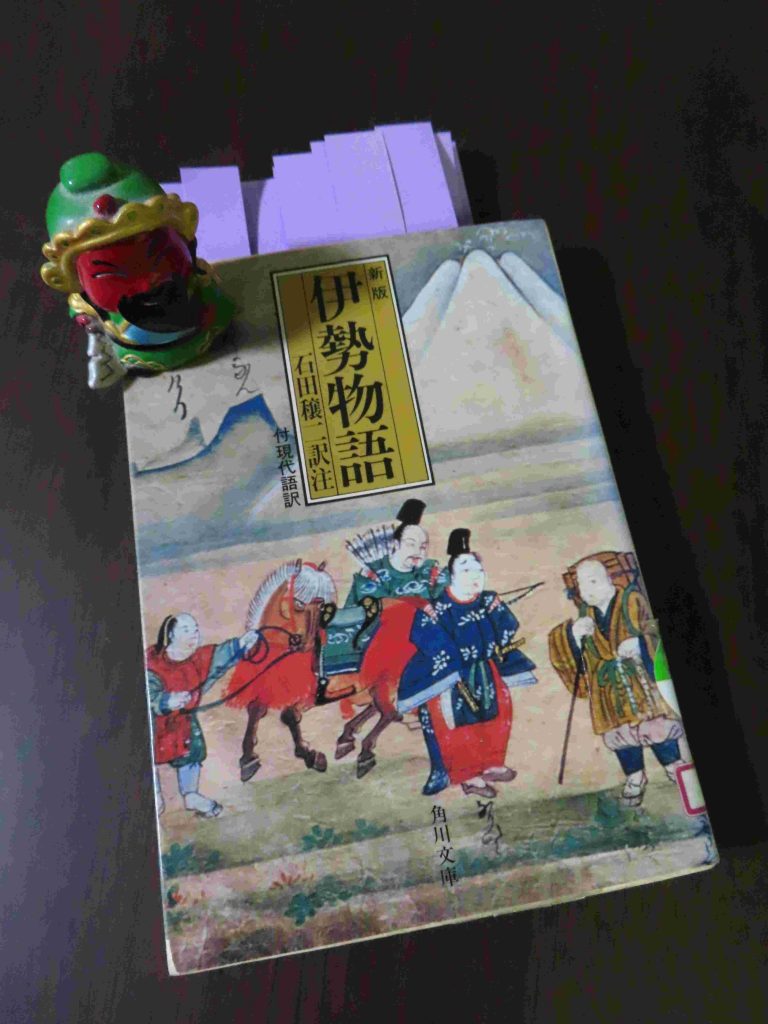

閑話休題、敬愛する林望が『リンボウ先生の なるほど古典はおもしろい!』(理論社)の中で、『伊勢物語』の第六十九段を取り上げ、「この話の斎宮は水尾天皇の御世の御方で、文徳天皇の娘、惟喬親王の妹に当たる。この話は、伊勢の斎宮という、もっとも清浄であるべき巫女と、高貴な男の逢瀬という、ちょっときわどい話で、それだけに立場をわきまえて、恋しく思いながらも、最後の一線は越えぬままになったという話である」と解説しています。この解説に刺激され原文に当たりたくなり、『伊勢物語――付 現代語訳(新版)』(石田穣二訳注、角川ソフィア文庫)を手にしました。

<女のねや近くありければ、女、人をしづめて、子(ね)一つばかりに、男のもとに来たりけり。男はた、寝らざりければ、外の方を見いだしてふせるに、月のおぼろなるに、小さき童をさきに立てて、人立てり。男、いとうれしくて、わが寝る所に率(ゐ)て入りて、子一つより丑三つまであるに、まだなにごとも語らはぬに帰りにけり>。

この部分の現代語訳は、「(この男は)女の寝所の近くにいたので、女は、人が寝静まるのを待って、子一つの時分に、男のところにしのんで来たのだった。男はもちろん、(女を思って)眠れなかったので、(寝所から)外の方を見やりながら横になっていると、月の光のおぼろな中に、小さな女の童を先に立てて、人が立っている。男は、たいそううれしくて、自分の寝ている部屋につれてはいって、子一つの時分から丑三つまでいっしょにいたが、まだどんなことも相語らわぬうちに(女は)帰ってしまったのだった」となっています。

在原業平が伊勢を訪れた折、斎宮に、どうしてもお会いしたいと申し入れたところ、何と、人々が寝静まった深夜に、斎宮が人目を忍んで業平の寝所にやって来たというのです。斎宮というのは、未婚の内親王(皇女)が処女のまま神に仕えるという国家の重要な役職なので、これは人に知られたら大変なスキャンダルになりかねない大胆極まる行動なのです。

深夜の子一つ(23時から23時30分)から丑三つ(2時から2時30分)までの約3時間、男の寝所にいたのに、ほとんど話ができないうちに、女は帰っていってしまったというのだが、天の邪鬼の私は、これは表向きの話で、実際は二人は結ばれたに違いないと考えています。恋し合う男女なら当然のことでしょう。

この斎宮が文徳天皇の皇女の拮子であることにも興味を惹かれます。というのは、業平が仕えた惟喬親王が拮子の兄で、文徳天皇の第一皇子でありながら、母が藤原氏でないため、帝位に就くことができなかった悲劇の皇子だからです。惟喬親王の母は紀有常の妹で、業平は有常の娘を妻にしていたという親しい関係にありました。

『伊勢物語』の他の段も、じっくり原文を読みたくなってしまいました。