マイケル・ポランニーが「暗黙知」ではなく、「暗黙に知ること」を重視していたとは・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3164)】

東京・文京の徳川光圀縁の小石川後楽園で紅葉・黄葉を堪能しました。

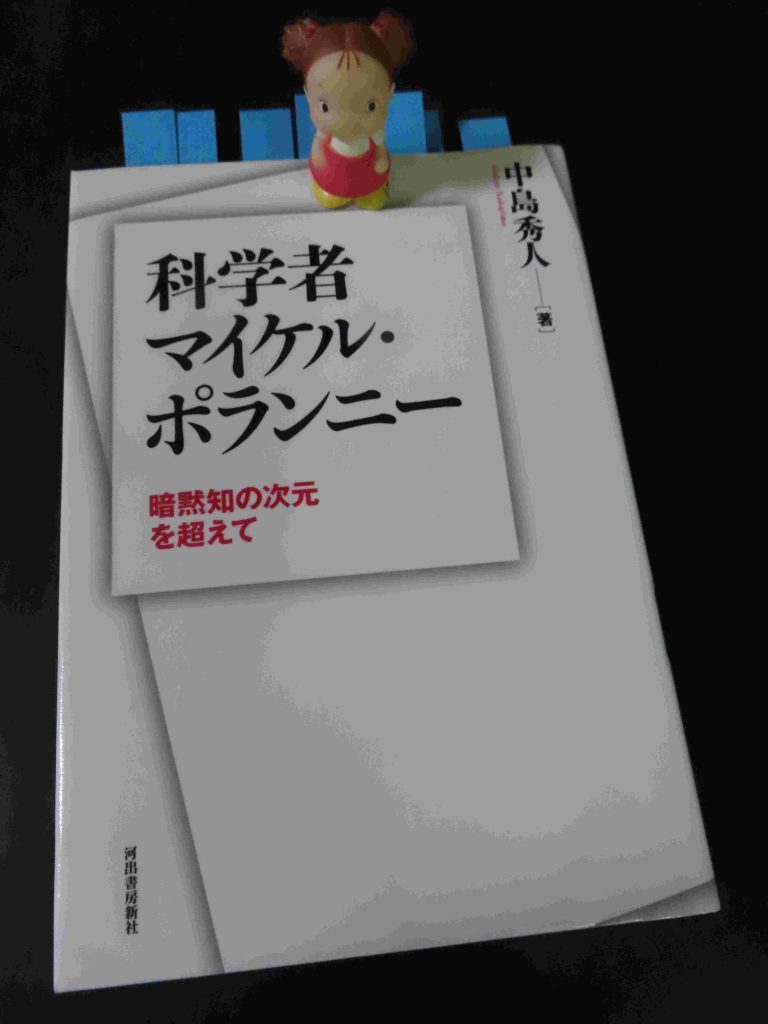

閑話休題、『科学者マイケル・ポランニー――暗黙知の次元を超えて』(中島秀人著、河出書房新社)には、驚くべきことが書かれています。

マイケル・ポランニーは「暗黙知」ではなく、「暗黙に知ること」を重視していたというのです。

「本書は科学者としてのマイケル・ポランニーを論じるものである。だから、彼の哲学については、その筋の専門家に任せて議論を回避することもできよう。だが、少なくとも彼の主著『暗黙知の次元』にまったく触れないのは無責任に過ぎよう。読者の多くも、『暗黙知の次元』を通じてポランニーを知っておられるはずだからだ」。私の頭の中でも、ポランニーと「暗黙知」は分かち難く結びついています。

「1966年に刊行された『暗黙知の次元』は、すでに日本語に2回翻訳されている。最初の翻訳は佐藤敬三氏によるもので、紀伊國屋書店から1980年に出版された。21世紀に入った2003年、今度は筑摩書房から文庫として新訳(翻訳者・高橋勇夫氏)が出版された。筆者の手元には2015年に印刷されたものがあるが、10年強で早くも13版を重ねている。・・・翻訳『暗黙知の次元』という書物のタイトルについて最初に指摘したいのは、このタイトルが、原題『暗黙の次元』の意訳であるということだ、この本は3章から構成されているが、冒頭の章のタイトルも『暗黙知』と訳されるのが常である。しかし、原著のタイトルは、『暗黙に知ること』となっており、いずれも『知』という言葉は入っていない。これは全体を通じて同様で、筆者がOCR(光学式文字認識)の力も借りて数えた限りでは、暗黙知という英語は原書の本文に3回登場するだけである。これに対して『暗黙に知ること』という英語は53回現れる」。

「以下ではポランニーの著書を原題の『暗黙の次元』に戻し、『暗黙知』も本来の『暗黙に知ること』として分析していく。ただし、暗黙知という訳語が経営学などの分野で有効に使われた場合もあることは承知している。たとえば、野中郁次郎・竹内弘高著『知識創造企業』のように、暗黙知が形式知に変換されて知識創造がなされていくという議論は刺激に富むものであり、筆者も強い影響を受けた。ある分野の用語が他の分野で換骨奪胎されて有益に使われたよい事例であろう。ただ、本書はポランニー自身に焦点を当てて分析するものであるから、用語を厳密に用いる」。私が「暗黙知」という言葉を知ったのは、まさに『知識創造企業』によってだが、換骨奪胎だったとは!

「ポランニーの『暗黙の次元』の主たる目的が、マルクス主義から科学の自由を守ることであったと推定される。・・・大学における医学の実習の例も取り上げられている。ある病症例を見分けられるようになるには、言葉で伝えたり写真で見たりすることですら不十分で、実習例を積まなければならない。つまり、人間が知識を得るのは、言葉にできない方法、すなわち『暗黙に知ること』による。そして、『暗黙に知ること』が医学の病症例のように先達からの実習を受けることによって習得される場合もある。『暗黙に知ること』は、経験を能動的に統合しようとする結果として生じる。そのもっとも高度なものは『科学や芸術の天才たちが示す暗黙の力』である」。

「『暗黙に知ることをことごとく排除して、すべての知識を形式化しようとしても、そんな試みは自滅するしかない』。『問題を考察するとは、隠れた何かを考察することだ』。科学が成立したのは、『いまだ発見されざるものを暗に予知する能力が私たちに備わっている』からだ。『こうした知られざる事柄については暗示的な認識など存在しないので科学的真理を明示的に正当化することは不可能』である。だが、『私たちは問題を認識することはできる』。私たちは問題それ自体を見ているのではなく、『問題が兆候として示しているある実在への手がかりとして問題を見つめている』。それは『おしなべて孤独な営みであるという意味合いにおいて個人的な行為である』。発見の妥当性についれ厳密に非個人的な基準を求めていた実証主義科学哲学の失敗の原因はその点にあった」。

「科学は暗黙に知る行為であり、さらに個人的な行為であるから、科学を計画化することはできない。暗黙に知ることは、形式知と対照される暗黙知を求めることではなく、知るという行為を指していると解されるべきである。・・・形式化できないものがあるのだ。それは知とは呼び得ない、計画もできない暗黙の行為である」。何と、形式知と対照される暗黙知を求めることではないと、ポランニーは言っているのです。

読む者に強烈な知的刺激を食らわす一冊です。