西行の若き日の叶わぬ恋の相手は、果たして待賢門院璋子なのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3273)

ソメイヨシノ(写真1、2)が咲き始めました。コブシ(写真3、4)、シデコブシ(写真5、6)が咲いています。

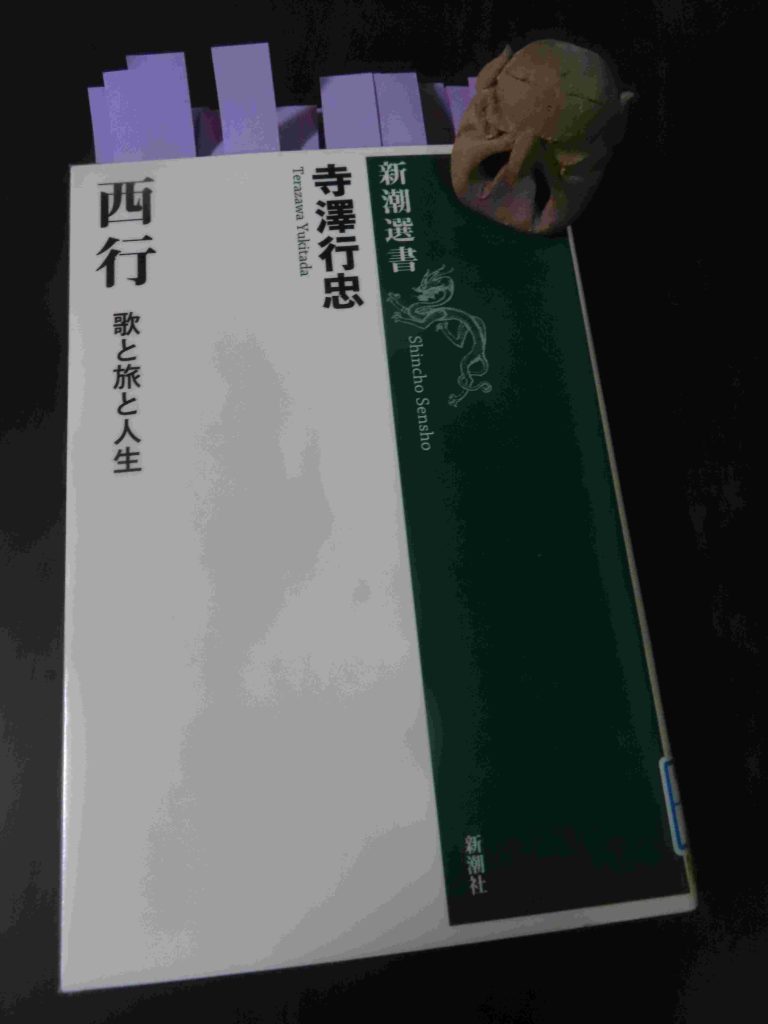

閑話休題、『西行――歌と旅と人生』(寺澤行忠著、新潮選書)のおかげで、西行の全体像を俯瞰することができました。

西行は、藤原定家らとともに新古今時代を代表する歌人であること。

西行は、旅の魅力を発見した最初の日本人であること。

西行は、桜を愛し、後代の日本人の桜愛好を決定づけたこと。

西行は、人生は無常であることを自覚した上で、それを乗り越える道があることを力強く示したこと。

西行は、仏教と神道が共存する道を探ったこと。

個人的に興味深いのは、西行の若き日の叶わぬ恋の相手が誰かという点です。「その恋の具体的な対象として、古くから指摘されているのは、待賢門院璋子である。徳大寺家は、左大臣(藤原)実能を祖とする家であるが、西行はその徳大寺家の家人であった。家人というのは、貴族に仕える従者ということである。璋子は実能の妹で、鳥羽天皇の妃となり、崇徳天皇、後白河天皇などを生んでいる。出家以前の西行は、当然璋子に接する機会も多かったであろう。・・・たしかに恋愛問題が(西行の)出家の直接の誘因であった可能性は、かなりあったと考えられる。もし仮に宮中の女性に思いをかけ、お互いの気持が通い合ったとしても、当時の身分社会においては、結婚はおよそ不可能だからである。ただ西行と待賢門院璋子がそのような関係にあったのかどうか、その事実を裏付けることはできない。西行自身は、自ら詠んだ歌の中に、恋の対象が特定できるような痕跡を、まったく残していないのである」。

桜については、こうあります。「西行が見ていた桜は、言うまでもなく、今日われわれが多く目にするソメイヨシノではなく山桜である」。「西行は『願はくは花の下にて春死なむ その如月の望月の頃』と、日頃の願いをかねて歌に詠んでいたが、まさにその願い通りの死であったことは、人々に強い感銘を与えた。そしていくつかの説話文学を生むことにもなった。こうしたことが日本人が広く桜を愛好するようになる上で、大きな影響を与えたであろうことは、想像に難くない」。

西行の平氏と源氏に対する心情は、本書で初めて知りました。「西行と平清盛は、元永元(1118)年、奇しくも同じ年に生まれている。その後の人生の歩みはまったく対照的であったが、若き日にそれぞれ北面の武士として朝廷に仕えた時期があり、両者は早くからの旧知だったと思われる。西行の人生をとおして平家に親愛の情をもち、源氏に対しては好感を持てなかったらしいことは、まぎれもない事実である」。