本居宣長は、大陸から渡来した儒教や仏教による価値基準の破壊を目論んだ・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3436)】

【読書の森 2024年9月9日号】

情熱的読書人間のないしょ話(3436)

ツチイナゴの幼虫(写真1)をカメラに収めました。クズ(写真2、3)、ヤマハギ(写真4)、メマツヨイグサ(写真5)が咲いています。

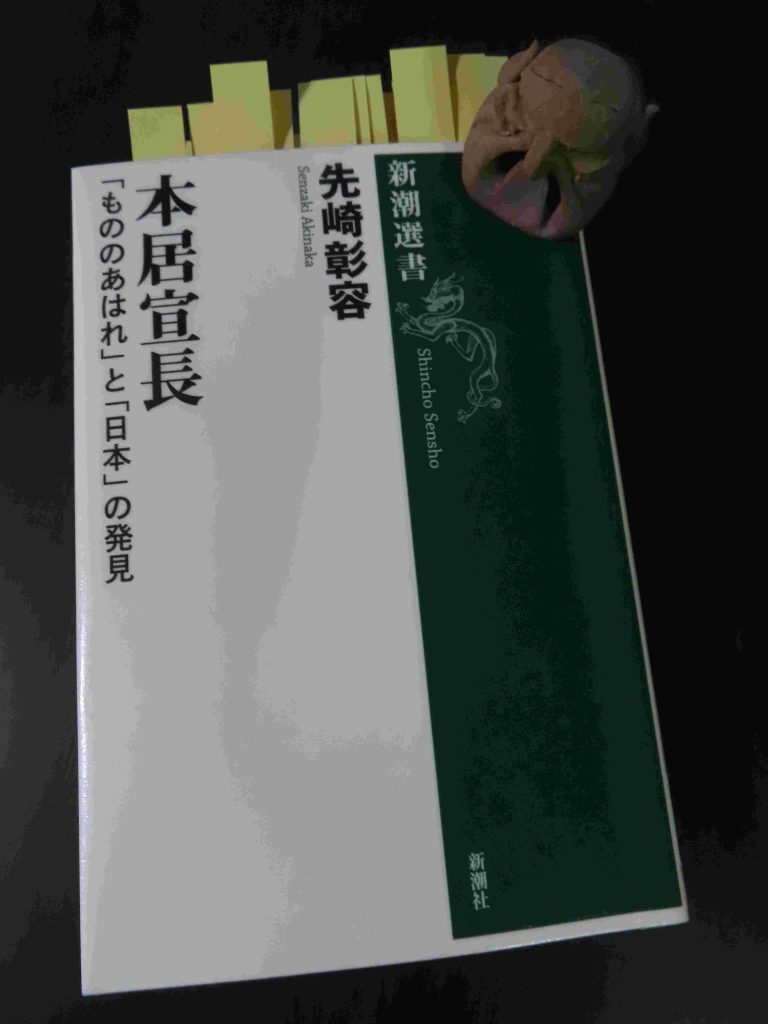

閑話休題、『本居宣長――「もののあはれ」と「日本」の発見』(先崎彰容著、新潮選書)は本居宣長の意欲的な評伝だが、その前半生が対象となっています(『古事記』研究は後半生)。

著者の主張を、私なりに3つにまとめてみました。

第1は、宣長を虜にしたのは、『万葉集』、『日本書紀』ではなく、『古今和歌集』、『源氏物語』、『古事記』であった。

『古今和歌集』に始まり『源氏物語』に至る、自然描写や男女の性的関係の研究が宣長の中で融合した結果、「もののあはれ」論が生み出されたのです。

第2は、宣長は国学者として、大陸から渡来した儒教や仏教による価値基準の完全な破壊を目論んだ。

「源氏物語における男女関係は、儒教道徳で評価するかぎり、許されるものではないだろう。にもかかわらず、私たちは思わず、ああ男女ってそういうものだよな、と感銘を受けることがある。世間の善悪判断を超えたこうした感動を、宣長は高く評価した」。紫式部も宣長も儒教的な人間関係を拒否しているというのです。

第3は、宣長が提唱した「もののあはれ」論は男女の恋愛を基礎にした人間関係論である。

「あまりにも『あはれ』が深い時、とどめようとしてもとどめ難く、心のうちに閉じ込めておけない感情に支配される。これをどうしようもない。その時、私たちは詞にすることで、溢れた思いにかたちを与えようとし始めるのだ。自然と詞を長く引いて、歌うように詠むのである」。宣長は、複雑さに富む人間関係を道徳的価値観から裁断し、一側面から判断することに抗っているのです。