平塚らいてうと与謝野晶子の「母性保護論争」とは何だったのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3744)】

スギの大木の10mほどの高さに作られたサシバの巣と雛を見つけることができました。落下しているサシバの糞と、餌をねだる雛の鳴き声がヒントになりました(写真1~4)。4頭の子を連れたアライグマ(写真5~7。写真7は最後尾の子)に出くわしました。チョウトンボの雄(写真8~10)、ノシメトンボ(写真11)、コノシメトンボ(写真12)をカメラに収めました。ネムノキ(写真13、14)が咲いています。ハス(写真15、16)が咲き始めました。森の中の一軒家で焚き火をしています(写真17)。因みに、本日の歩数は13,485でした。

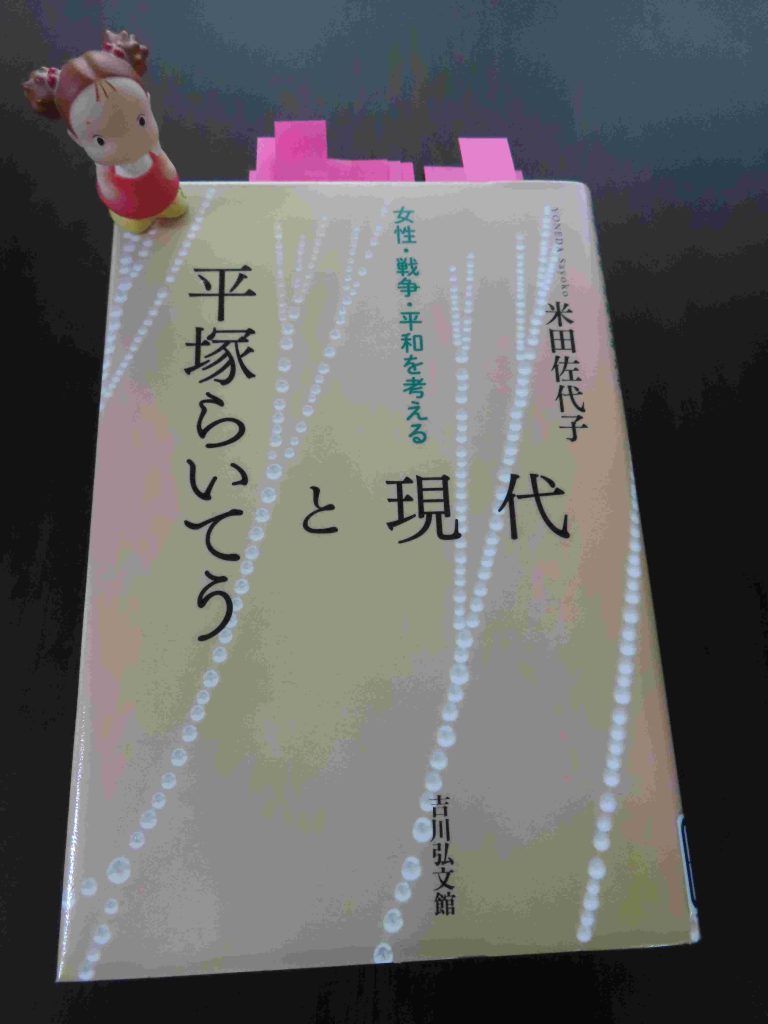

閑話休題、平塚らいてうと与謝野晶子の間で展開された「母性保護論争」の具体的な内容を知りたいと思ってきた私の願いを、『平塚らいてうと現代――女性・戦争・平和を考える』(米田佐代子著、吉川弘文館)が叶えてくれました。

●5歳年下の奥村博(のちに博史と改名)と結婚(当初は事実婚)し、出産したらいてうは、病気入院中の夫を見舞いながら徹夜で原稿を書く生活で乳が出なくなるという経験をする。子どもを健やかに育てるためには母親の母体の保護とともに生活保障が必要であることを実感し、エレン・ケイに出会って「母性主義」に目覚めたらいてうは、1918年を中心に与謝野晶子らと「母性保護論争」を展開した。

●この論争は、与謝野晶子が女性の経済的自立を主張したのに対し、らいてうが「女性の天職は母となること」と唱えたというので「女性の性役割を容認」と受け取られがちだが、実は当時の日本には社会保障もなく、乳幼児死亡率は最悪、農家の「嫁」や働く女性には産前産後の休暇もなかった。「国家の手で母性保護を」というらいてうの主張は、与謝野晶子に「国家主義」と非難されたが、現在の「産前産後休暇」をはじめ、「育児休暇」や「児童手当」に当たる社会保障要求だったのである。

●らいてうが卓越しているのは、女性にとって「母性」の自覚は単に個々の母親が自分の子供を育てるという意味にととまらず、全ての子供の命を守るために女性が自ら学び考える場の保障と、そこから生まれる社会構想を実現するための政治的権利を、ともに要求したことである。

●らいてうは、「経済的利益」にとどまらず、人間の本源的な価値としての「相互扶助」に立脚した協同社会をつくるべきだという思想を持っていた。そのような社会はどれほど進歩的であっても男性だけではつくれない、女性がともに責任を持つべきだという点で、らいてうの母性主義は、今日の「ジェンダー平等」の先駆けだったと言える。

●こうした意味で「母性保護論争」は、単に「女性が働くべきかどうか」といった議論にとどまっていなかったのである。与謝野晶子は「すべての人間が平等に働き、自立した生活を営む」無階級社会構想を持っていた。らいてうも、またこの論争の中から到達したのは、「産む性」としての女性が権利主体となって実現する「社会改造」構想であった。両者をともに「資本主義の範囲内の改良」にとどまると批判した山川菊栄は「社会主義」を対置した。

本書に出会えたおかげで、長年の疑問が氷解し、スッキリすることができました。