『日本書紀』の重要部分は中国人によって書かれ、その後、日本人によって書き継がれた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3774)】

【読書の森 2025年7月23日号】

情熱的読書人間のないしょ話(3774)

東京・台東の不忍池の、風に揺れる風鈴をスマホの動画で撮ってみたけど、どう?――と、撮影助手(女房)。風鈴の音がバッチリ! 動画、恐るべし。

閑話休題、『日本書紀』が著された背景や陰の仕掛け人に関する著作は読み漁ってきたが、実際に書いたのは誰かという研究が進められてきたことには、迂闊にも気づきませんでした。

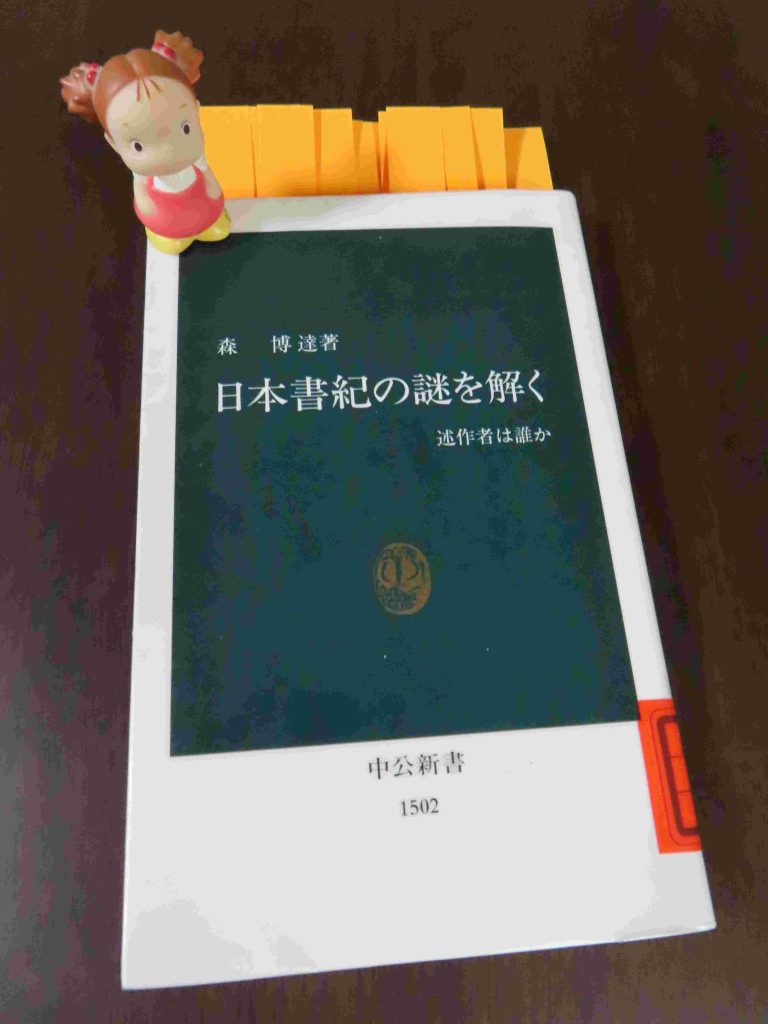

音韻学、訓詁学の研究成果を踏まえた『日本書紀の謎を解く――述作者は誰か』(森博達著、中公新書)には、3度も驚かされました。

●第1は、『日本書紀』が書かれた順番が明らかにされていること。

持統朝にα群の巻14~巻21と巻24~巻27が書かれた。文武朝にβ群の巻22・巻23・巻28・巻29・巻1~巻13が書かれた。元明朝に巻30が書かれ、α群・β群に潤色・加筆が行われた。

●第2は、α群を書いたのは誰か、β群を書いたのは誰かが突き止められていること。

α群の巻14~巻21を書いたのは続守言という渡来唐人(中国人)、巻24~巻27を書いたのは薩弘恪という渡来唐人。β群を書いたのは山田史御方という倭人(日本人)、巻30を書いたのは紀朝臣清人という倭人。潤色・加筆を行ったのは三宅臣藤麻呂という倭人。

●第3は、述作者たちの文章の特徴が示されていること。

続守言と薩弘恪は正音(唐代北方音)により正格漢文で書いた(つまり、中国人が中国語で書いた)。山田史御方は倭音により和化漢文で書いた。紀朝臣清人は倭習(和文的要素)の少ない漢文で書いた。三宅臣藤麻呂は倭習が目立つ漢文で書いた。

こういう興味深い研究があったとは!