第二の西郷隆盛出でよ、瘠我慢を捨てた勝海舟・榎本武揚よ恥を知れ・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3810)】

ダイサギ(写真1)、キジバト(写真2)、ハクセキレイ(写真3)、その幼鳥(写真4)をカメラに収めました。

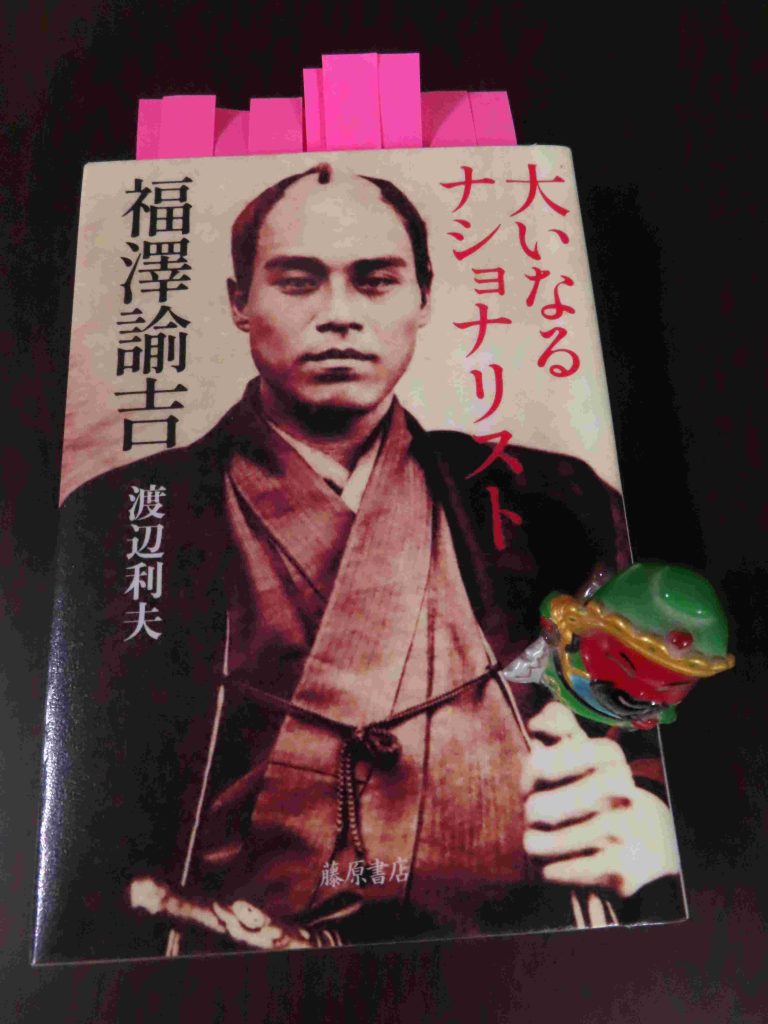

閑話休題、『大いなるナショナリスト 福澤諭吉』(渡辺利夫著、藤原書店)の著者・渡辺利夫は、福澤諭吉は啓蒙思想家、文明開化論者であるだけでなく、ナショナリストでもあったと主張しています。

『学問のすゝめ』に表れる初期の福澤の天賦人権説や社会契約説とは対極の論説、すなわち強烈なナショナリズムが、晩年の『丁丑(ていちゅう)公論』や『瘠我慢(やせがまん)之説』で表明されているというのです。

『丁丑公論』は、西南戦争をもって新政府に挑んだ西郷隆盛を批判する時の政府とジャーナリズムに対する反論です。旧社会の門閥制度は廃止されてしかるべきだが、西郷の「士風」、「抵抗の精神」まで捨て去っては、日本の立国は危ういと訴えたのです。

『瘠我慢之説』では、徳川幕府の高位の幕臣であったにも拘わらず、幕府を打倒して成立した明治新政府の要職に就いた勝海舟と榎本武揚の出処進退を糾弾しています。「武士の風上にもおけぬ」と非難しているのです。士風、士魂というナショナリズムを失っては日本の独立を全うすることはできないと主張しているのです。

福澤は『瘠我慢之説』の公表前に、万が一にも記述に誤りがあってはならないと考え、素稿を勝と榎本に送って意見を求めました。これに対し、勝は<行蔵は我に存す 毀誉は他人の主張>(出処進退のことは私自身のことであります。これをけなしたり、ほめたりは他人のすることですから、私には関係なく我関せずと心得ております)と返答しました。福澤も勝も、なかなかの人物ですね。

榎本の場合は、別途意見を申し述べたいが、目下のところ忙しくて返答する時間がない、という素っ気ないものでした。

現代の極東アジア地政学に鑑み、今こそ、大いなるナショナリスト・福澤に学ぶべきという思いから本書を書いたと、著者が述べています。著者の主張に賛成するか否かは別にして、こういう考え方もあるのだなと勉強になりました。