人類の二足歩行の最初の足跡発見、兵馬俑の発見、マチュピチュの発見ならぬ紹介――にワクワクドキドキ・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3813)】

ダイサギ(写真1、2)、セグロセキレイ(写真3)、ハクセキレイ(写真4)、ツマグロヒョウモンの雄(写真5)をカメラに収めました。

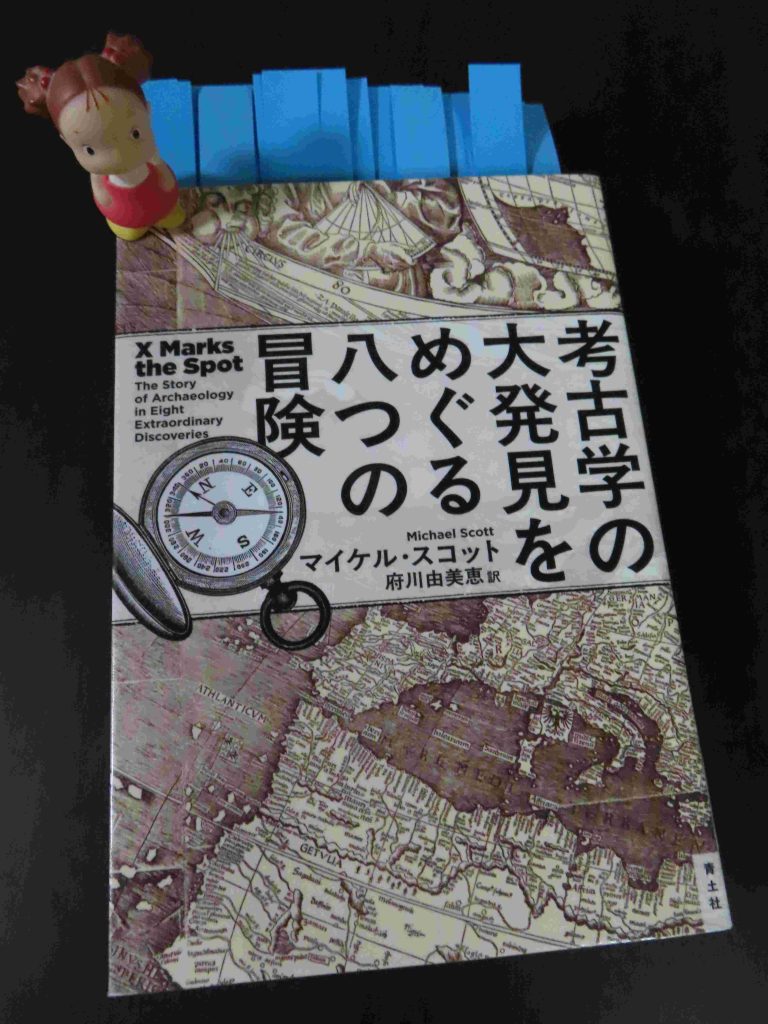

閑話休題、『考古学の大発見をめぐる八つの冒険』(マイケル・スコット著、府川由美恵訳、青土社)で、とりわけ興味深いのは、「われわれの起源」、「井戸を掘ったら出てきたもの」、「(失われず、都市でもなかった)失われた都市」の3章です。

●われわれの起源

1976年、人類学者・考古学者のメアリー・リーキー(65歳)は、タンザニアのオルドヴァイ峡谷で、350万年以上前に、3匹の生物が25mほどの小道を歩きながら、一緒に「まねっこ遊び」をしている足跡を発見しました。この二足歩行生物の最初の足跡発見により、人類の祖先が二足歩行を始めた時期は、これまでの認識よりもずっと早かったことが証明されたのです。

乾期のオルドヴァイで、メアリーと夫のルイス・リーキーが飲み水に困り、サイがよく小便をする小さな水溜まりの水を汲み上げ、炭で濾して沸騰させ、レモンティーにして飲んだが、それでもサイの小便の味は消えなかったというエピソードには驚かされました。

●井戸を掘ったら出てきたもの

1974年3月、始皇帝陵から2kmほどの場所で、鍬を用いて新しい井戸を掘ろうとした地元の楊志発兄弟と近所の友人の王普智は、人間の首らしき形の素焼きの像を掘り出しました。地元の博物館の学芸員・趙康民が、農民たちが発見した像の破片を試しに繋ぎ合わせてみたところ、信じがたいことに、鎧を着た人間の等身大の像が彼の眼前に現れたのです。これまで知られていなかった約2200年前の秦時代の兵馬俑の発見です。専門家の概算によれば、始皇帝の兵馬俑軍は、総勢8000の兵士、140の戦車、520の馬で構成されているそうです。

兵馬俑発見者や復元した学芸員に成功や名声が訪れたとは言い難いという指摘には、考えさせられました。

●(失われず、都市でもなかった)失われた都市

ペルーのマチュピチュ遺跡は、1911年7月24日にアメリカ人のハイラム・ビンガム3世が発見したことになっています。ところが、この遺跡は、多くの地元民にインカの廃墟として知られていたのです。1913年4月、ビンガムは「ナショナル・ジオグラフィック」誌に「ペルーの不思議の国で」という記事を書きました。拠って、ビンガムはマチュピチュ発見者ではなく、世界に対するマチュピチュ紹介者だったのです。

この遺跡は何なのか。ビンガムを始めとして、いろいろな説が提唱されたが、その後の調査・研究で、マチュピチュは都市ではなく、城砦でもなく、第9代インカ皇帝のパチャクテクが1450~69年代にかけて造った、最大でも750人程度の人々が一時を過ごす皇帝の保養地だったことが明らかにされています。