目で見る占領下の日本・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3858)】

カリン(写真1)、ジュズダマ(写真2)が実を付けています。書斎の窓から、我が家の紅葉したハナミズキ(写真3)が見えます。

閑話休題、『写真が語る敗戦と占領』(太平洋戦争研究会著、ちくま新書)には、目で見る占領下の日本が溢れています。

●瓦礫の街を歩く母子。東京区部は60回を超える空襲を受け、罹災者約300万人、罹災住宅は約70万戸に上った。

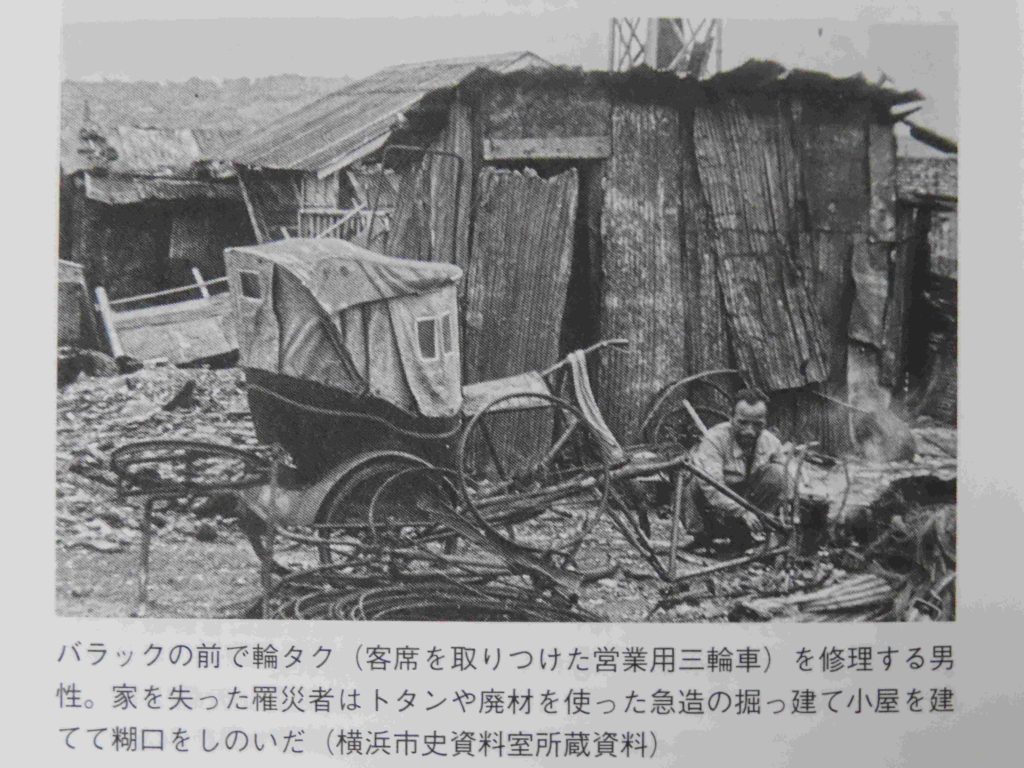

●バラックの前で輪タク(客席を取り付けた営業用三輪車)を修理する男性。家を失った罹災者はトタンや廃材を使った急造の掘っ建て小屋を建てて糊口を凌いだ。

【私も父と一緒に、東京・荻窪駅で客待ちをしている輪タクに乗って自宅まで帰ったことがあります】

●1945年8月26日、連合国軍の進駐前に政府と警察の主導で設立された「特殊慰安施設協会(RAA)」。RAAは自国の女性を「性の防波堤」として戦勝国に差し出す性的慰安所(売春施設)だった。写真は東京・銀座の特殊慰安施設協会事務所。ダンサー2000人・女給3000人を募集する張り紙が出されている。

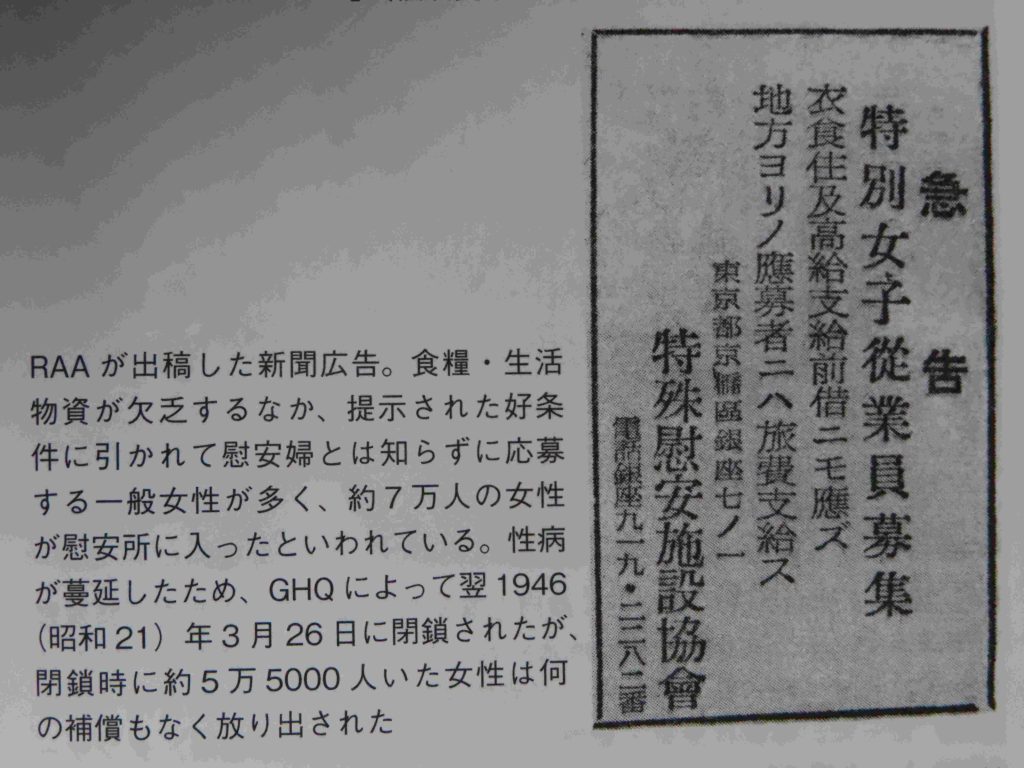

●RAAが出稿した新聞広告。食糧・生活物資が欠乏するなか、提示された好条件に引かれて慰安婦とは知らずに応募する一般女性が多く、約7万人の女性が慰安所に入ったといわれている。性病が蔓延したため、GHQによって翌1946年3月26日に閉鎖されたが、閉鎖時に約5万5000人いた女性は何の補償もなく放り出された。

●1948年9月9日、食糧不足を補うために、休日を利用して農村への買い出しも行われた。写真は岩手県で撮影された買い出し列車。人々が列車に殺到する様子は地獄絵に譬えられた。

●1945年9月、東京・恵比寿の被災地でバラックに住む母子。米の配給は滞り、代用で配給されたサツマイモや大豆などで空腹を満たした。

【私の小学校の同級生A君は、8畳一間のバラックに一家5人で住んでいました】

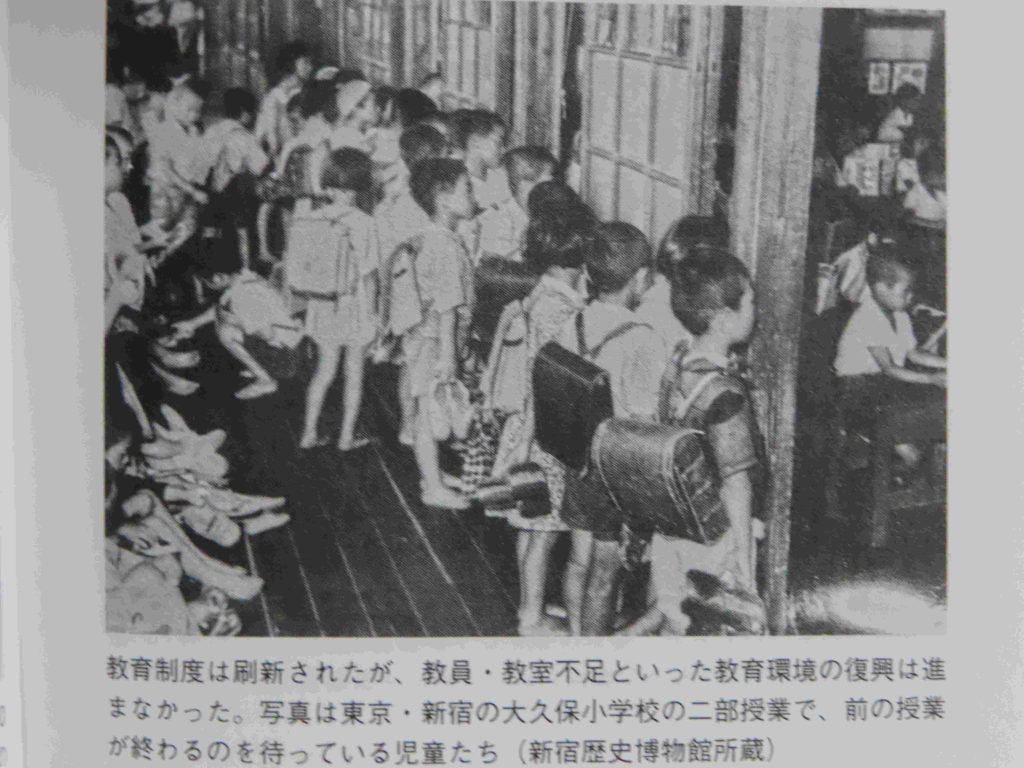

●教育制度は刷新されたが、教員・教室不足といった教育環境の復興は進まなかった。写真は東京・新宿の大久保小学校の二部授業で、前の授業が終わるのを待っている児童たち。

【私も東京・杉並区立西田小学校で二部授業を経験しました】