三島由紀夫は、なぜ、自衛隊に乱入し、隊員たちに蹶起を呼びかけ、割腹自決したのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3890)】

ホトトギスが咲いています。

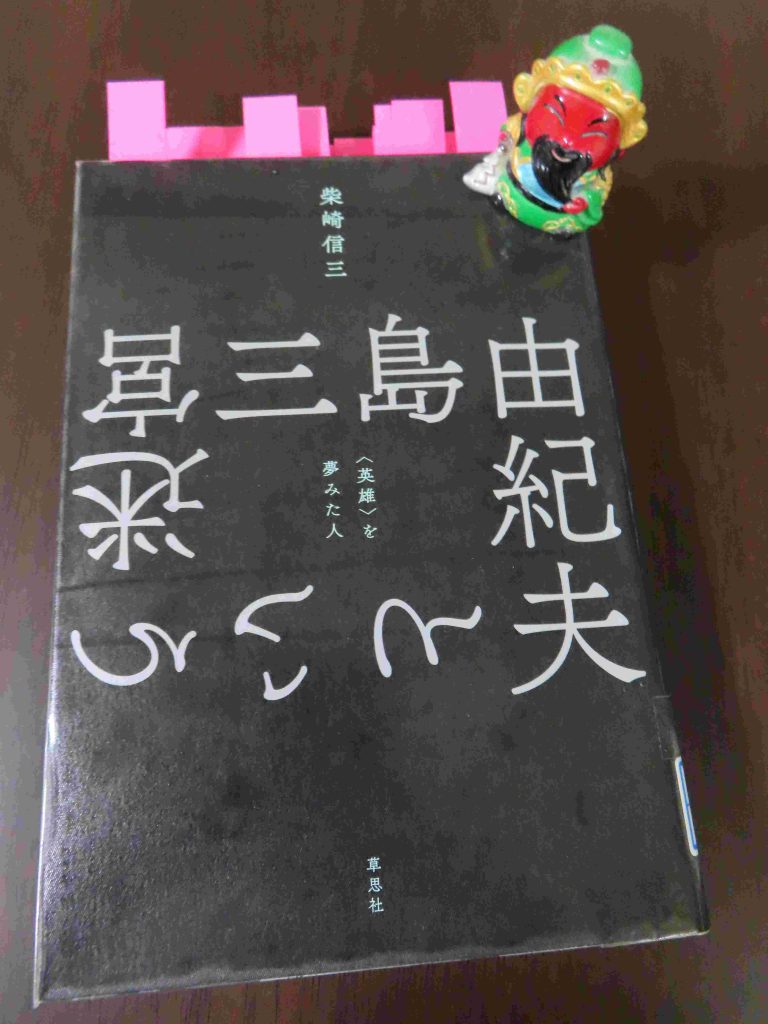

閑話休題、正直に言うと、その文学的才能は認めるが、私はどうしても三島由紀夫という人物を好きになれません。そういう私が『三島由紀夫という迷宮――<英雄>を夢みた人』(柴崎信三著、草思社)を手にしたのは、1970年11月25日、45歳の三島が東京・市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部に乱入し、バルコニーから隊員たちに蹶起を呼びかけたが果たせず、割腹自決を遂げた事件を起こすに至った彼の内心を知りたかったからです。

加齢と、川端康成のノーベル文学賞受賞に伴う作家としての危機感、強い英雄願望と<死>の哲学の蠢動、<日本>の伝統への回帰と深まる<戦後>への幻滅、<象徴天皇>への嫌悪と改憲への夢想、私兵組織「縦の会」と同性愛的な紐帯への渇望等が、事件の背景として考えられるが、著者は、「『なぜ』という問いに対する決定的な答えは、いまもみつからない」と述べています。

そう言いながらも、著者が、三島の<英雄願望>という<病い>に注目していることは明らかです。「果たされていない<英雄>への激しい渇望が、それ(=30歳時)から十五年間の三島由紀夫を大きく動かした。それは作家から行動家への転身を促し、ついには市ヶ谷台の楼上において<英雄>をかたどった<蹶起>によって、<戦後>という時代の枠組みの破砕を目指した。しかし、それは『予定通り』に失敗した」。

著者は、三島の初期から晩年に至る作品を通じて、三島の内心に迫ろうとしているが、とりわけ印象的なのは、●『豊饒の海』との関係、●年齢に対する考え方、●二・二六事件の首謀者の一人・磯部浅一への感情移入――の3つです。

「四十二歳という作家の年齢が、彼のなかで疼き続ける<英雄>への衝動を目覚めさせ、それが作家にとっての果実に等しい『作品』という構築物の設計をゆがめていく。『豊饒の海』が第二巻の『奔馬』のあとから迷走をはじめ、第三巻の『暁の寺』は大乗仏教の阿頼耶識の教義の堂々巡りのような展開に陥ったのは、そこに由来する。そして第四巻の『天人五衰』にいたると、松枝清顕の転生者として現れた安永透が、実は『偽物』であることが明らかにされて自滅へ向かう。・・・三島が随筆に書いたように、もともと『豊饒の海』は一九七一(昭和四六)年末の完結を想定して起筆され、転生する松枝清顕が『幸魂』、つまり幸福な魂に導かれた結末へいたる構想であった。ところが抑えがたい<英雄>への衝動は、作家の蹶起と自決という予期しない終止符によって、完結はその一年前に前倒しされた。その結末も現実の『月の海』のような、荒涼とした虚無につつまれて終わっている」。

<四十二歳という年齢は、英雄たるにはまだ辛うじて間に合う年齢線だと考えている。・・・私も今なら、英雄たる最終年齢に間に合うのだ>。

「二・二六事件を論じて熱に魘されたようなこの論考の文体が伝える、磯部浅一への激しい感情移入には、すでに三島のなかの『もう一つの現実』、すなわち<蹶起>への衝動がくっきりとしたかたちで現れている。それが日を追うごとに具体的な行動となっていくことは、それからの三島の歩みが明らかにしている」。