いつかやって来る「死」を、おたおたしながら考える(第7話)――人は、必ず死ぬ。だからこそ、どう生きるべきか・・・【続・独りよがりの読書論(44)】

イェール大学の講義録

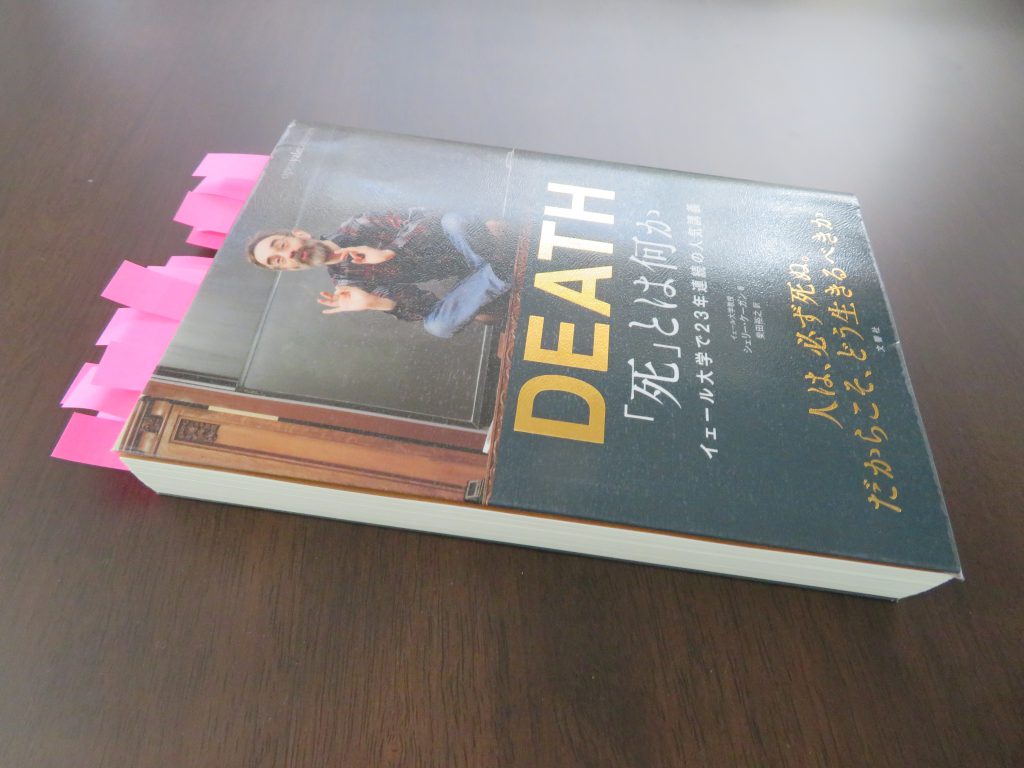

『DEATH 「死」とは何か――イェール大学で23年連続の人気講義』(シェリー・ケーガン著、柴田裕之訳、文響社)は、イェール大学の哲学教授、シェリー・ケーガンが長年行ってきた「死」をテーマにした講義をまとめたものである。

巻頭に、こう書かれている。「どのような生き方をするべきか? 『誰もがやがて死ぬ』ことがわかっている以上、この問いについては慎重に考えなければなりません。どんな目的を設定するか、どのようにその目的の達成を目指すか、念には念を入れて決めることです。もし、死が本当に『一巻の終わり』ならば、私たちは目を大きく見開いて、その事実に直面すべきでしょう。――自分が何者で、めいめいが与えられた『わずかな時間』をどう使っているかを意識しながら」。

この宣言どおり、著者は、「死」について、慎重に、念には念を入れて考察を重ねていく。一見、まどろっこしく感じるかもしれないが、さまざまな説や考え方を検討した上で、最も妥当と思われる結論に辿り着くためには、必要不可欠な作業と言えるだろう。

死は悪いものか

「仮に、私は死後、存在しなくなるとしよう。その場合、じっくり考えてみると、死が私にとってどうして悪いものでありうるか、わからなくなってしまう。なにしろ、死んでしまった私にとって、死が悪いものであることなどありえないように思えるからだ。存在してさえいないものにとって悪い、ということが、どうしてありうるだろう? さらに言えば、死んだ私にとって死が悪いものでありえないのなら、死んでからに限らず、私にとって死がどうして悪いものでありえようか? つまるところ、まだ生きている今の私にとって、死が悪いものでありうるとは、とうてい思えないのだから!」。

「私の生き方は、やがて死ぬという事実にどのような影響を受けてしかるべきなのか? 必ず死ぬという運命に対して、私はどのような態度を取るべきなのか? たとえば、死を恐れるべきなのか? やがて死ぬという事実に絶望するべきなのか?」。

古代ギリシャの哲学者・エピクロスの「死は取るに足りないものだ」という説が検討されている。<あらゆる災難のうちでも最も恐ろしい死は、私たちにとっては取るに足りないものなのだ。なぜなら、私たちが存在している限り、死は私たちとともにはないからだ。だが、死が訪れたときには、今度は私たちが存在しなくなる。ならば、死は生者にも死者にも重要ではない。前者にとっては存在しないし、後者はもはや存在しないのだから>。私たちは、この主張にどう応じうるかを自問する必要がある。対応の一つは、当然ながら、それを受け容れ、死は本人にとって本当は悪くないと結論することだ。そして、まさにこの結論を現に受け容れた哲学者たちがいる(エピクロスもその一人だ)。ところが、私たちのほとんどは、死は本当に悪いと言い張りたがる。その場合には、この主張のどこが間違っているのかを示さなくてはならない」。私は、本書を読む前から、エピクロスの「死」の考え方を支持してきた一人である。

エピクロスの思想的後継者である、古代ローマの哲学者・ルクレーティウスの説も検討されている。「ルクレーティウスは、死は私たちにとって悪いことでありうるという主張は間違っていると考えた人の一人だ。死んだ後は、私が存在しない唯一の時期ではない。存在していない時期は他にもある。生まれる前だ。たしかに、私が死んだ後には存在しない時期が無限に続くし、それに気づくと本当にがっかりする。だが、たとえそうであっても、当然ながら私が生まれてくる前にも無限の時間がある。では、存在しないことがそれほど悪いのなら、私は自分の誕生前にも存在していない時間が無限に続いていることも残念がるべきではないか? だが、それは馬鹿げている、そうではないか、とルクレーティウスは言う。自分が生まれる前に非存在の時間が無限にあることを残念がる人は誰もいない。それならば、死んだ後に非存在の時期が無限に続くことを残念がるのはまったく理屈に合わないと彼は結論する。自分がいずれ死ぬという事実について心配するべきではないという主張として述べているのだ」。本書を読む前から、私は、ルクレーティウスの「誕生前に無限に続く無の時間を悩むことがなかったように、死後も無限に続く無の時間を悩むことはない」という説の信奉者である。そして、こう考えることによって、私は死の恐怖から解放されたのである。

著者は、エピクロスの説にも、ルクレーティウスの説にも納得していないようだが、それは彼の問題で、私の問題ではないと割り切ることにしよう。

どう生きるべきか

続いて、「不死」の問題、「自殺」の問題などが検討されていくが、私にとって一番関心があるのは、「死を免れない私たちに採れる、最高の人生戦略」、「人生の価値をできる限り高めるための戦略」である。

「これまで考慮してきた戦略はどれも、その根底には共通の信念があった。『人生は良いものである、あるいは良いものとなりうるので、自分の人生をできる限り価値のあるものにしようとするのは理にかなっている』という信念だ。これらの戦略は、詳細には違いがあるものの、人生の喪失についてはどうしようもないから、与えられた人生をできる限り価値のあるものにすること――実際、その人生を生きている間にその価値に気づくこと(そしてそれを高めること)――が正しい対応であるという点では意見が一致していた」。

死についての最終講義「これからを生きる君たちへ」で、著者はこう語りかけている。「魂など存在しない。私たちは機械にすぎない。もちろん、ただのありきたりの機械ではない。私たちは驚くべき機械だ。愛したり、夢を抱いたり、創造したりする能力があり、計画を立ててそれを他者と共有できる機械だ。私たちは人格を持った人間だ。だが、それでも機械にすぎない。そして機械は壊れてしまえばもうおしまいだ。死は私たちには理解しえない大きな謎ではない。つまるところ死は、電灯やコンピューターが壊れうるとか、どの機械もいつかは動かなくなるといったことと比べて、特別に不思議なわけではない」。なお、本書では、「魂」を「身体とは別個の、非物質的なもの」と定義している。

「死について考えるとき、死を深遠な謎と見なし、恐ろしくて面と向かえず、圧倒的でぞっとするものと捉えるのは適切ではない。適切ではないどころか、死に対する比類なく合理的な応答にはほど遠い。思うに、死を恐れるのは不適切な対応だ」。

「それに、私たちがあまりに早く死んでしまう可能性が高いことはたしかに悲しみうるが、私たちがこれまで生きてきたのはまさに信じられないほど幸運であることに気づけば、その悲しみの感情は相殺されてしかるべきかもしれない」。著者は、生と死にまつわる事実について自ら考えるように読者に促しているのである。だが、それ以上に、恐れたり幻想を抱いたりせずに死に向き合うよう促しているのだ。

戻る | 「第8章 人生とは何だろう」一覧 | トップページ