GHQという絶大な権力と、臆せず果敢に闘った白洲次郎という男・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3759)】

我が家からそう遠くない、住宅に囲まれた小さな三角形の公園で、生き物の厳しいドラマが展開されています。10mほど離れたサクラの大木のそれぞれにツミ1番(つがい)と1群のオナガ(写真1~3)が営巣しています。ツミがオナガの巣を襲い、仕返しにオナガたちがツミの巣を襲い、孵化していたツミの雛4羽のうち2羽が落下してしまったことから、両者の間は戦闘モードが続いています。近くに止まったツミの雄(写真4~7)を撮影していたら、オナガがツミに激しく飛びかかり追い払いました。この雄は成鳥なのに、虹彩が赤色でなく、珍しいことに黄色です。ツマグロヒョウモンの交尾(写真8~14、左が雄)を目撃しました。ヤマユリ(写真15)が咲いています。

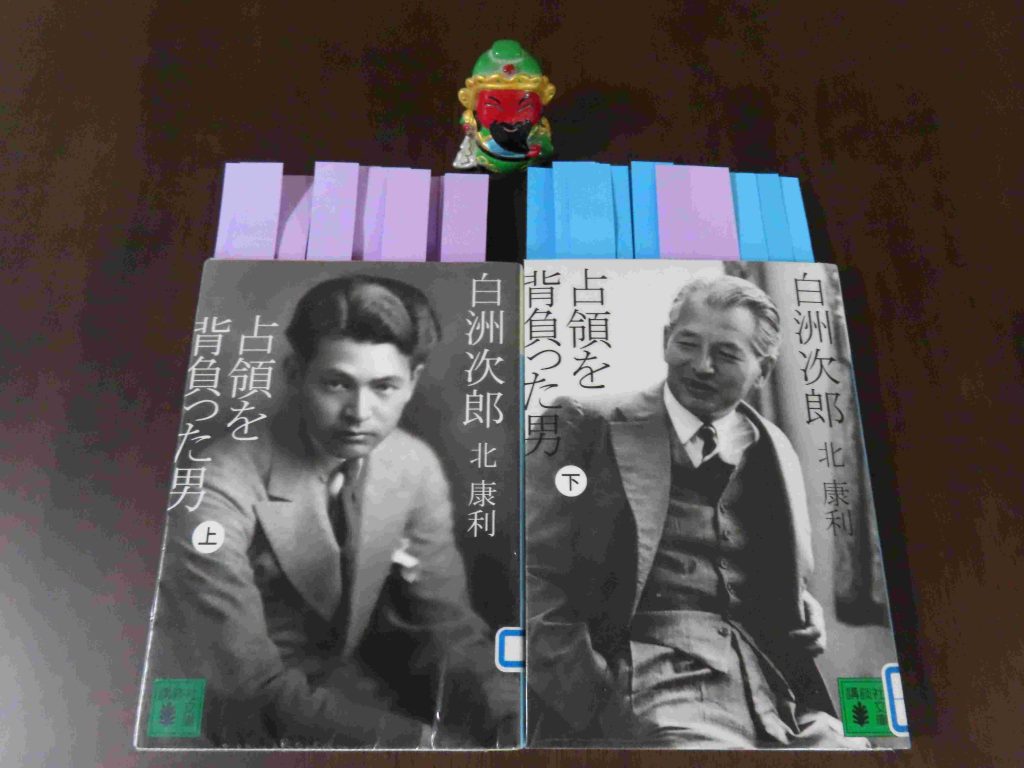

閑話休題、力の籠もった評伝『白洲次郎――占領を背負った男』(北康利著、講談社文庫、上・下)を読み終わって、白洲次郎というのは、何から何まで私とは正反対の人物だということが分かりました。本書のおかげで、その正反対の人生を追体験することができました。

次郎は――

●長身で彫の深い容貌の持ち主であった。

●英国留学で身に付けた流暢な英語を操り、ダンディズムに徹していた。

●上流階級出身で、ノブレス・オブリージュをモットーとしていた。

●プリンシプル(生き方の大原則)を大事にし、筋の通らない話には相手が誰であろうと一歩も引かなかった。GHQのダグラス・マッカーサーに対しても、それは変わらなかった。

●近衛文麿と親しかった。

●24歳年上の吉田茂とは、ある種の固い友情が生涯続いた。次郎にとって吉田は理想の「うるさ方」だった。大臣や大使にはならずとも、吉田の片腕として、その手腕を発揮し続けた。

●吉田茂に見込まれ、敗戦後の日本復興の推進役として辣腕を振るった。次郎は率先して「汚れ役」を買って出た。敵を作ることを恐れていては新しい国づくりなどできないと腹を括っていたからである。また、吉田の味方を増やすため、「吉田のじいさんを助けてやってくれませんか」と人脈作りに注力した。

●大政治家・吉田の産婆役を務めたが、宮澤喜一が評したように「従順ならざる側近」であった。

●情報収集能力に人一倍優れていた。占領期には、アメリカ本国の情報収集にも努めた。

●GHQの幹部たちから、タフ・ネゴシエーターと見られていた。

●驚くほどの野心のなさが次郎の大きな魅力である。人事権を握って君臨しようなどとは毛ほども思わず、仕事が成就すると、いつもその職をさっさと後進に譲った。その潔さは誰も真似できないものであった。

●次郎の最大の功績は、通商産業省を創設したことに尽きる。

●生涯、自分を誇ることを好まなかった。「功を求めずに縁の下の力持ちをもって甘んず」ることをもってよしとしていた。

●女性に持てたが、妻・白洲正子を愛し、生涯、浮気をしなかった。

●「葬式無用、戒名不用」と僅か2行だけの遺言を残していたため、次郎の葬儀はなかった。

私にとって興味深いことをいろいろ知ることができました。

●次郎が、吉田の三女・和子と麻生太賀吉の結婚の手筈を整えた。

●牧野伸顕は、最晩年、千葉の柏(私の所在地)に隠棲した。

●敗戦直後、次郎は近衛に対し、吉田を外相にするよう働きかけ、実現させた。

●近衛は、開戦に至った教訓を新しい憲法に盛り込もうと努力した。

●次郎は、新憲法に対し、GHQから押し付けられたから全てを否定するというのではなく、「いいものはいいと素直に受け入れるべきだ」と冷静な意見を述べている。

●占領中の日本で、GHQに抵抗らしい抵抗をした日本人は吉田と次郎の二人だけだった。

●吉田を囲む毎週1回開かれる昼食会には、次郎らのほか、幹事役の大来佐武郎も毎回出席していた。。私事ながら、大来佐武郎は、私の敬愛する三共の先輩・大来邦夫の叔父である。

●白洲番の記者には、各社とも精鋭――朝日新聞の小坂徳三郎、毎日新聞の安倍晋太郎、日経新聞の田中六助――を揃えた。

●次郎が官庁に官房長というポストを創設した。

●昭和24年に大蔵省から分離して日本専売公社を発足させたのは、次郎のアイディアだった。

●「(日米)安保条約は不人気だ。将来ある政治家が署名するのはためにならん。わしひとりで署名しよう」と言って、吉田がひとりで署名した。

●妻・正子のエッセイストとしての実力は認めていたが、『西行』は「わからん!」と言うなど、正子の作品はほとんど読んでいない。親しかった小林秀雄の本も一冊も読んでいない。

近衛が荻外荘で自殺に至る直前の状況が詳細に描かれています。近衛の死後、吉田は未亡人の生活の足しになればと、荻外荘を借りて時々、近衛が自殺した部屋を寝泊りに使うようになったと書かれています。つい先日、荻外荘を見学した時に、近衛と吉田の写真が並んで飾られていた理由が分かりました。

新憲法制定に至るまでの日米間のせめぎ合いなどの内幕が、次郎の行動を含めて、詳細に綴られています。

読み応えのある著作です。