江戸時代の東海道五十三次を体験したかったなあ・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3818)】

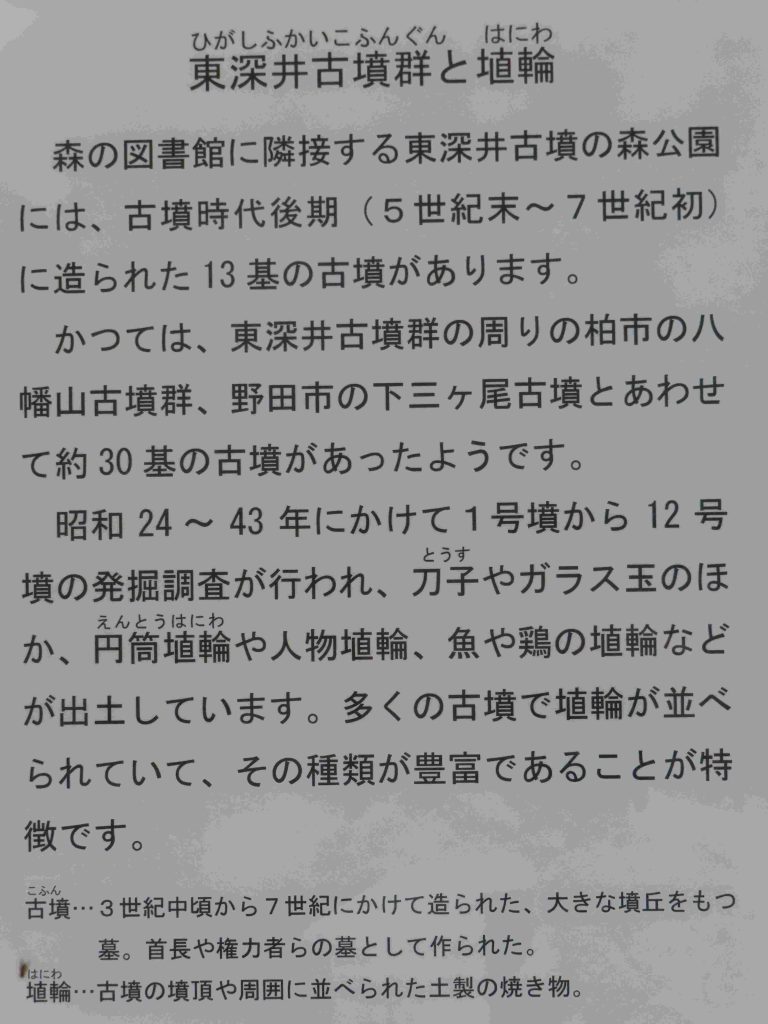

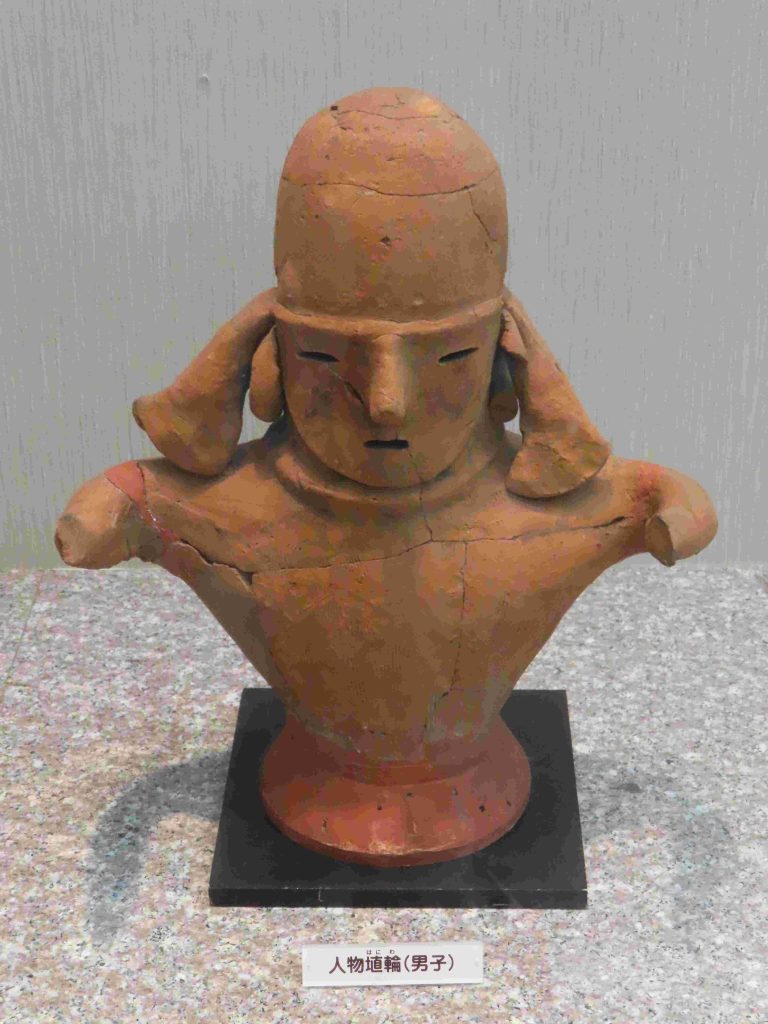

千葉・流山の東深井古墳群から出土した埴輪が展示されています。

閑話休題、『調べる学習百科 東海道五十三次――江戸の世界を旅する』(藤澤紫監修、岩崎書店)は、東海道五十三次を愉しむには最適な一冊です。

歌川広重の各宿場を丁寧に描いた『東海道五拾三次之内』を中心に、「絵とき」や豆知識、現代の旅人との比較、Q&Aなどが充実しています。

広重の浮世絵の特徴の一つは、自然や風景を、人の営みとともに抒情的に描いたことです。その緻密な描写と、大胆な構図が海外からも注目され、フィンセント・ファン・ゴッホらに大きな影響を与えました。

私がとりわけ好きなのは、●蒲原 夜之雪、●鞠子 名物茶店、●掛川 秋葉山遠望、●御油 旅人留女、●赤阪 旅舎招婦ノ図、●鳴海 名物有松絞、●庄野 白雨――の7つです。

●蒲原

雪が深々と降る中、二組の旅人が擦れ違い、反対方向へ進んでいきます。静寂に包まれ、見知らぬ旅人同士が無言で別れゆく姿は、何とも言えない趣があります。本来は温暖な気候のエリアだが、広重の演出なのか、一面雪景色として描かれています。

●鞠子

自然薯を使ったととろ汁が名物で、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』にも、とろろ汁を巡る騒動が描かれています。とろろ汁の看板を掲げた茶店で、弥次喜多を思わせる二人組がとろろ汁を啜っています。私事ながら、ととろ汁は私の大好物です。

●掛川

橋の上で、強風にあおられながらも、扇子を持った僧侶に旅人たちが深々と会釈をしています。遠望する田んぼでは農民たちが田植えに勤しんでいます。

●御油

旅人を無理やり引き留めようとする宿の二人の「留女」が滑稽に描かれています。二人の留女に体を引き裂かれそうな男の顔は引きつっています。

●赤阪

当時の宿場には、宿泊客をもてなす「飯盛女」と呼ばれる女性たちが働いていました。この絵にも、飯盛女たちが旅人を迎えるための化粧をする様子が描かれています。

●鳴海

名物の「しぼり染め」の反物店が並ぶ道を、駕籠や馬に乗ったお洒落な出で立ちの女性たちがお供を連れて通りかかります。裕福な女性の旅の様子が分かります。

●庄野

「白雨」とは、明るい空から降る豪雨のこと。豪雨の山道を登る駕籠かき人足たちと旅人、駆け下りる村人たちの難儀ぶりが伝わってきます。幾重にもグラデーションをかけて描かれた白雨が見事!

何か嫌なことがあって気分が落ち込んだとき、取り出してきて読み返したい一冊です。