辻邦生と北杜夫の対談集を読んで、考えた5つのこと・・・【情熱の本箱(292)】

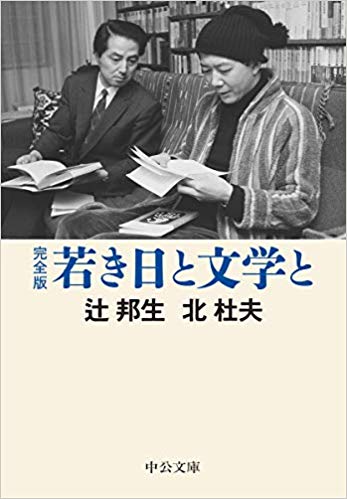

『若き日と文学と(完全版)』(辻邦生・北杜夫著、中公文庫)は、旧制松本高校以来の親友である辻邦生と北杜夫の対談集の増補完全版である。二人が尊敬するトーマス・マンを初め、話題は多岐に亘る。

とりわけ、私の印象に残ったのは、5つのことである。

第1は、死について。

「●辻=『物理的の死』が来た瞬間に、精神は、なくなる。『眠り』だって、そうだけど。そうするとわれわれは、他人の『物理的の死』というのは知っているんだが、しかしながら、永遠に自分の『死』というものは知らないわけだ。人間は古来、『死』というものについていろいろ書き論じてきたけれども、少なくとも誰も『死』というものに触れたやつはいないんだ。●北=それはそうだ。●辻=だから『死』というのは、必然的な事実ではあるけれども、われわれ一人一人にとってつねに永遠の可能性としてしか存在していない、ということになる。だからそこに、『死』というものの一種不可思議な魅力があると同時に、恐ろしさ、おぞましさみたいなものもあるのだと、そういう気がする。●北=だからこそあれだけ、『不死』って概念に、人間が憧れてきたわけでしょう。あれだけ、不老長寿の薬なんてものを求めたわけでしょう」。

「●辻=エピクロス派の哲学者たちは、『死』について恐れる人たちに向かって、単純に『死』を恐れる必要はない、と説く。なぜならば、生きているあいだは死なないんだし、死んだ瞬間にはもう死はわからないんだから、というような言い方をする。それは、事実そうなんであってね。やはり、ギリシアのむかしから人間というのは、そういうものについては考えぬいてきてはいるが。●北=考えぬいてはきた。しかしそれでも、青年の、純粋であり単純でもある『死への誘惑』を防ぐには、現実的に無力なんだな。それを、もっと実際的な・・・。●辻=何か生きることの魅力をつくることは、できるんじゃないか、というような気はする。『死の魅力』に対して、『生の甘美なる魅力』というものをね」。

二人の話は、若者の自殺願望を防ぐ方法に移っていくが、私にとってはエピクロスの死に対する考え方が大きな位置を占めている。エピクロスのように考えることによって、死に対する恐怖から解放された経験を持っているからである。

第2は、マルティン・ハイデガーについて。

「●辻=ハイデガーがね、戦前のフライブルク大学で総長の就任演説をしたときに、ナチの精神を讃美して、プラトンの『すべての偉大なるものは嵐のなかに立つ』なんて言葉を引いて、兵役と労働と学問奉仕との三大義務を、うたいあげたわけだよ。学生たちの前でね。これが、戦後、相当に問題になった。ぼくの知っているところでは、最後までハイデガーという人は、それについて弁明していない。自分の実存哲学のなかにそういうものを讃美するものもあるし、それにドイツのナチズムのばあいはそれが、非常に歪んだかたちで出てきたわけだけれども、しかし一つの、本来的にそういった人間のあるべき姿というものを目ざした彼の、いわば立場は、いささかも変わっていないという自信みたいなものがあるわけだ。これが、やっぱり一種のすごさでね。今になってみると、あの段階でヘタな弁明をすれば一種の機会主義者となる惧れがあったし、結局は彼の態度が正しかったと思うね。●北=殊に10年、20年なんていう短さで、ある人間を評価するっていうのも、せわしないね。一見、一時どんなにみっともなく感じられようとも、一個の人間が本気になって打ちこんだ仕事は、せめて死んでみなきゃ、わからないね。●辻=それはそうだ」。

第3は、マルセル・プルーストについて。

「●辻=(『失われた時を求めて』の)主人公は、この世を詩の糧にすることはできないから、もう文学の筆は折ろうと決意する。『ぼくはもうこれで文学者としての生涯が終わったのだ』というふうに独語する。それから間もなく突然、ゲルマント家の中庭の石畳の不揃いな敷石を踏んでしまう。すると、その石畳の不揃いな感覚が、かつてベネチアで、サンマルコ広場を通っていたときに、同じような不揃いの石を踏んだ感覚を、突然思い出させる。そしてこの不意のかくれた感覚から、忘れ果てていた過去――それは無意識の記憶の中にかくされていたわけだ――が展開される。そしてわれわれの周りを取り囲んでいるその理知的な世界は、実は単なる仮象の世界であって、ほんとの世界は、子供時代にその実在を生き、そして信じた、生き生きとした具体的、直接的な世界であることが啓示される。そしてわれわれがかつてそういう直接的な至福な世界を生きた以上は、それはわれわれの無意識の記憶の中に蓄えられていて、そういうものを引き出す手だてさえあれば、それはほんとうの生命をもって蘇ってくる。それこそが時間という滅びを超えた永遠の文学の世界だというようなところで、作品は終わるわけだね」。

この辻の見解には、異論がある。『失われた時を求めて』の最初の章で描かれた少年時代から半世紀近い歳月が流れた後の、最終章のゲルマント邸のマチネ(午後の集い)の場面に至って、まだ生き残っている登場人物の変わり果てた老残の姿と再会した語り手(主人公)が、時の流れという抗い難い圧倒的な力を目にして打ちのめされ、時というものの生態を文学という形で描いておかねばと決意を固めた――と、私は考えているからだ。

第4は、闘争本能について。

「●北=辻なんかはおそらく平和主義者だと思うけれども、(『背教者ユリアヌス』で)ああいう戦争、しかも血なまぐさい戦争を書くとき、どういう気持だった? ●辻=戦記物というか、軍着物というか、つまり『平家物語』とか『太平記』とか、ああいう日本の血なまぐさい物語だけれども、これは、ぼくはとても好きなんだな。●北=これはね、人間の血の本能の中に、やはり闘争本能がひそんでいるためだと思うんですよ。これはどんな平和愛好家にもあると思うんで、それに気がつかない人間のほうが、ぼくはこわいと思う。こわいんですよ、かえって。●辻=でも、いまの観念では、人間に与えられたそういう闘争本能を超えることによって、それをより創造的なエネルギーに変えるという考え方が一般化したし、そういう教育によって、人間をいいほうに向けているような具合だけれどもね。けれども過去のある文明の段階においては、必ずしも戦争そのものが、いわゆるわれわれが現在考えているような形での、まったく非生産的なものにしかすぎないということはないので、やはりそこに、いま言った栄光とか、あるいなそれに伴う勇気、犠牲、克己とか、あるいは、そこからゆりおこされるヒロイズムとか、それに伴う、もっと広いさまざまな人間的な美徳が生れてきている。だから戦争の悪を否認するあまり、そういうものをすべて否定することは間違っているし、また人間は闘争的な存在だから、これはどうにもならないと考えるのも、非常に間違った考え方だと思う」。この辻の主張には、いささか驚かされた。

第5は、処女作について。

「●辻=処女作がその人の全作品を代表する、あるいは象徴化する、というのは、ほんとうだね。●北=確かにね。人によって多少の差異はあるにしても、さるいは、あとでいくら巨大な作品を生んだにしても、処女作にその『萌芽』って言うか『暗示』って言うものが含まれている。相当の作家というのは、やはり処女作みたいなものがいいですよ。井伏さんの、『山椒魚』にしろ、井伏作品のほとんどの暗示を、すでに含んでいる。●辻=志賀直哉にしても、谷崎潤一郎にしても、ああいう早く出た人の、若書きのようなものでも、その後の全作品を予測させるようなものがある」。