「当事者研究」を推進する重度障がい者の半生記・・・【山椒読書論(670)】

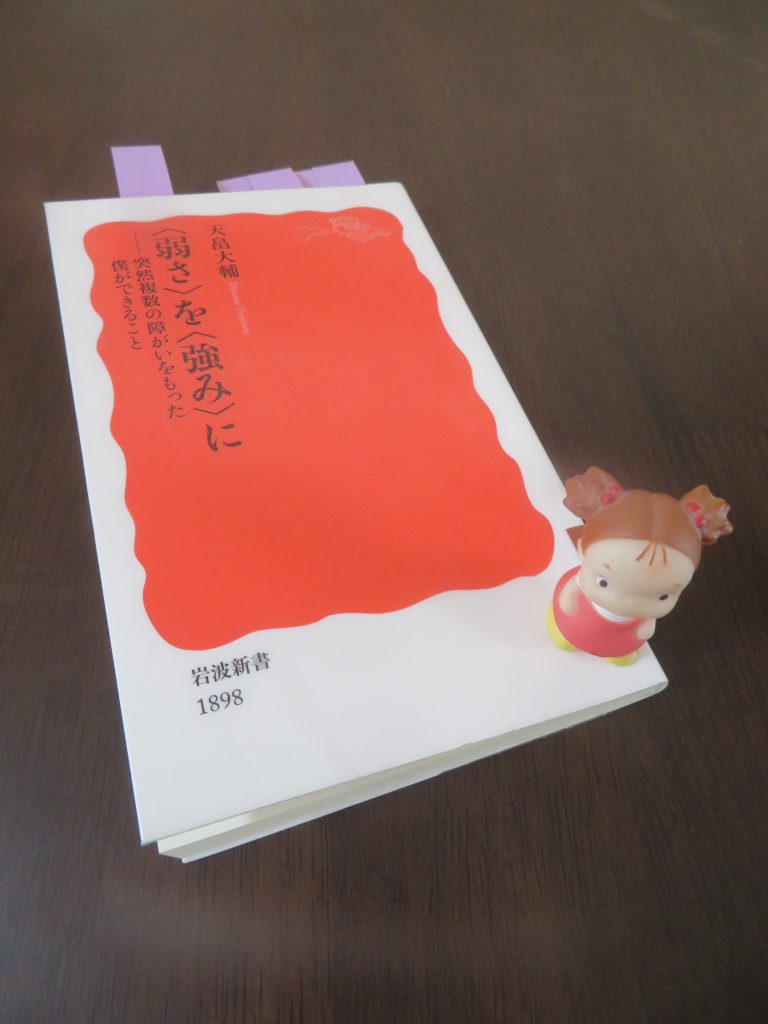

『<弱さ>を<強み>に――突然複数の障がいをもった僕ができること』(天畠大輔著、岩波新書)は、14歳の時、発症した若年性急性糖尿病の処置が悪かったため、四肢マヒ、発話障がい、嚥下障がい、視覚障がいを抱える、24時間介助が必要な重度障がい者になった著者の半生記である。著者の逆境にめげない生き方は、障がい者は言うまでもなく、障がいがない私たちにも勇気を与えてくれる。

「僕は介助なしでは何もできません。しかし、だから多くの人とかかわり、深く繋がり、ともに創りあげる関係性を築いていける、それが僕の<強み>になっています。能力がないことが<強み>なのです」。

「(大学院での)研究によって自分の<弱さ>を受け入れ、それをむしろ社会運動の武器として活用するような発想を持てるようになったのは、僕の研究手法が『当事者研究』であったためです。石原幸二氏によれば、当事者研究とは、障がいや問題を抱える当事者自身がみずからの問題に向きあい、仲間とともに研究することを指します。・・・この当事者研究は、その後さまざまな疾病、障がい、属性を持ついわゆるマイノリティの人たちのあいだで広まり、今では大学などアカデミックなフィールドでも、盛んに議論されるようになってきています」。

「当事者研究は『個人モデルから社会モデルへの転換』を最小単位で実現し、社会規範を変える糸口を秘めているのです。それは別の言い方をすれば、社会運動としての機能もあるということです」。

「障がい者だけでなく、何かしらの生きづらさを抱えた人には、当事者研究でなくとも何らかの『自己表現』に取り組むことを僕はお勧めしたいです。・・・なぜなら、自己表現をしたとき、それを他者に届けたとき、そして他者から評価されたとき、僕は『生きている喜び』を、『社会の一員である自分』を感じることができるからです」。