本書のおかげで、自分とは異質の世界の本たちに出会うことができた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(1195)】

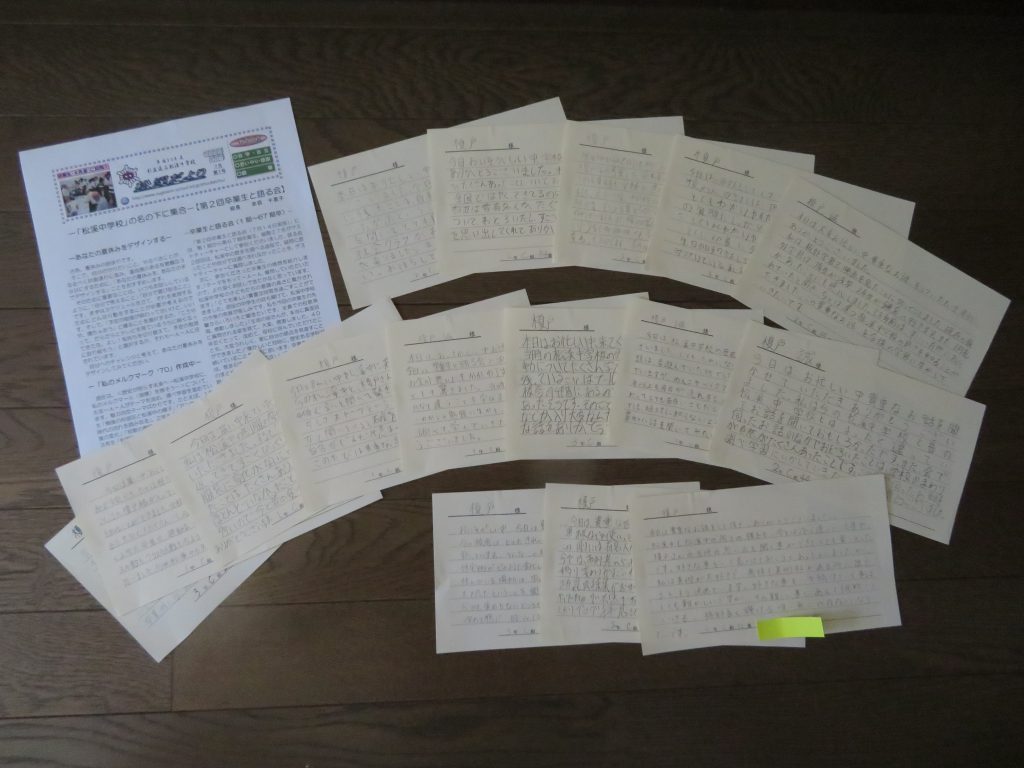

あちこちで、さまざまな色合いのアサガオが咲いています。本日、母校の杉並区立松溪中学の赤荻千恵子校長・小松進一副校長から、7月14日(土)に開催された「卒業生と語る会」の礼状と、生徒たちからのメッセージが送られてきました。「黒板などを使い、詳しく教えていただき、とてもわかりやすかったです」、「榎戸さんの話は、図や絵などを使っていて、とてもわかりやすかったです。さらに、一人一人の質問にしっかり、かつていねいに話していたので、とてもわかりやすかったです」、「中学生のうちに何でも一つ好きなものを見つけると、後々、とても助かるという言葉は今日一番心に残りました。今日は心に残る言葉を贈っていただき、僕は何かが変わった気がします」、「とくに印象に残ったのは、中学2年生の誕生日の時の話です。このきっかけにより、今も、本を読みつづけていることにおどろきました」、「松溪中も松溪中の周りの様子も、今とは全く違っていたことや、榎戸さんの当時の思い出を聞くことができて、とても楽しかったです」、「今、私たちが住んでいる場所は、田んぼや畑しかなく、地面がコンクリートではなく土だったということを聞き、とても驚きました」、「58年前には、すごい自然にあふれていたと聞き、今とは違う松溪中学校の良さを知ることができました」――私の宝物入れにしまいます。因みに、本日の歩数は10,901でした。

閑話休題、『優雅な読書が最高の復讐である――山崎まどか書評エッセイ集』(山崎まどか著、DU BOOKS)を読んで驚いたのは、本書で取り上げられている書籍が私の手にしたことのない作品ばかりということです。他の書評集の場合は、かなりの割合で私の読んだものが含まれているのが普通だからです。

現代の南米文学として、サマンタ・シュウェブリンの『口のなかの小鳥たち』が紹介されています。「シュウェブリンの描く世界は少女的なところがあるが、可愛らしい見かけに反してその世界は非常に凶暴だ。『口のなかの小鳥たち』は全編、暴力の気配に満ち溢れている。表題作はそのタイトル通り、生きたまま小鳥を食べるようになった少女のストーリーだ。男が離婚した元妻に言われて娘のサラを訪ねていくと、か弱かったサラはつやつやした髪とピンク色の頬を持つ健康な少女に生まれ変わっている。サラは13歳。思春期へと移行する年頃だ。小鳥以外のものを一切口にしようとせず、雀を生きたまま頬張り血まみれの歯を見せて恥ずかしそうに笑う娘を見て、父は呆然とする。そして自分が置いてきた娘と初めて向かい合うことになる」。

ソーシャル・メディア時代の恋愛が考察されています。「現代の恋愛を統計学で考えるアジズ・アンサリの『当世出会い事情 スマホ時代の恋愛社会学』。このタイトルからも分かる通り、現代のロマンスを考える上で、人々の手のひらの上のスマートフォンから広がるインターネットの世界、ショートメッセージやソーシャル・ネットワーク、男女を結びつけるデートアプリの存在を無視することはできない。恋愛に限らず、新世代の人間関係は丸ごとインターネットに乗っ取られてしまった感がある。ソーシャル・ネットワーク越しに自分の生活について発信する人々は、常に他人の評価を気にする傾向がある。人目に曝され、絶えず批判されるのはもはやセレブリティだけではない。一般人の言動や容姿も同じ土俵で評価されるのだ。誰かとの関係も、個人的な思い出も、ソーシャル・ネットワーク上で披露されなければ、そして公の記録として留められなければ存在しないのに等しいと思われるようになっている」。

「異性に限らず、人は何らかの形で自分とは違う人間と出会うのを本当は望んでいるはずだと私は思う。だからこそ、インターネットによる交流はあれほどまでに広まったはずなのだ。しかし、ソーシャル・ネットワークもデートアプリも逆に他者と出会うこと、本当に触れ合うことを難しくしていることが『当世出会い事情』を読むと分かってくる」。

これは読まねばと思ったのは、ルーシー・モード・モンゴメリの『青い城』です。「活発な少女だった『赤毛のアン』のヒロインと違い、こちらの主人公ヴァランシーは夢も希望もなく、嫌みに耐えながら親戚のもとに厄介になっている29歳のオールドミス。耐え忍ぶばかりでネガティブなヴァランシーの姿に最初は不安になるが、とある出来事がきっかけで彼女は急変する。俗物の親戚たちに啖呵を切る場面から話はどんどん面白くなっていく。自由になっていくヒロインのロマンスや冒険にも心ときめくが、何より大事なのはヴァランシーの心の中にある『青い城』の存在だ。不運な時だって、彼女はそれを手放さなかった。そうした心の理想郷を持つことが、少女にとっても、もう若いとはいえない女にとってもどんなに大事か教えてくれる『大人のための少女小説』である」。

久世光彦の『美の死』は、「センチメンタルで色っぽい書評集」と評されています。「『一冊の本を読むことは、一人の女と寝ることに似ている』と語る久世光彦は、小説に寄り添い、女の身体で一番柔らかい部分を探り当てるかのようにその物語の甘く、センチメンタルなところを見つけて潜り込んで、そこに自分の種を植えつけているかのようだ。その時、彼は感傷に浸りながらもそれに溺れることなく、どこかで醒めている。やがてその種は芽吹き、彼のテレビドラマや『一九三四年冬――乱歩』といった、文学史の上に描いたロマンのようないくつかの小説で花開いた」。因みに、この『一九三四年――乱歩』(久世光彦著、創元推理文庫)は、江戸川乱歩を主人公に据えた耽美的な作品で、興味深く読めました。

本書のおかげで、自分とは異質の世界の本たちに出会うことができました。