江戸時代中期に、富永仲基という驚くべき思想家がいた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3136)】

アオジの雌(写真1)、マガモの雄と雌(写真2、奥が雄)、雄(写真3)をカメラに収めました。コスモス(写真4)、センニチコウ(写真5、6)が咲いています。カキ(写真7)が実を付けています、イチョウ(写真8、9)が黄葉しています。ラクウショウ(写真10)が落葉しています。因みに、本日の歩数は11,796でした。

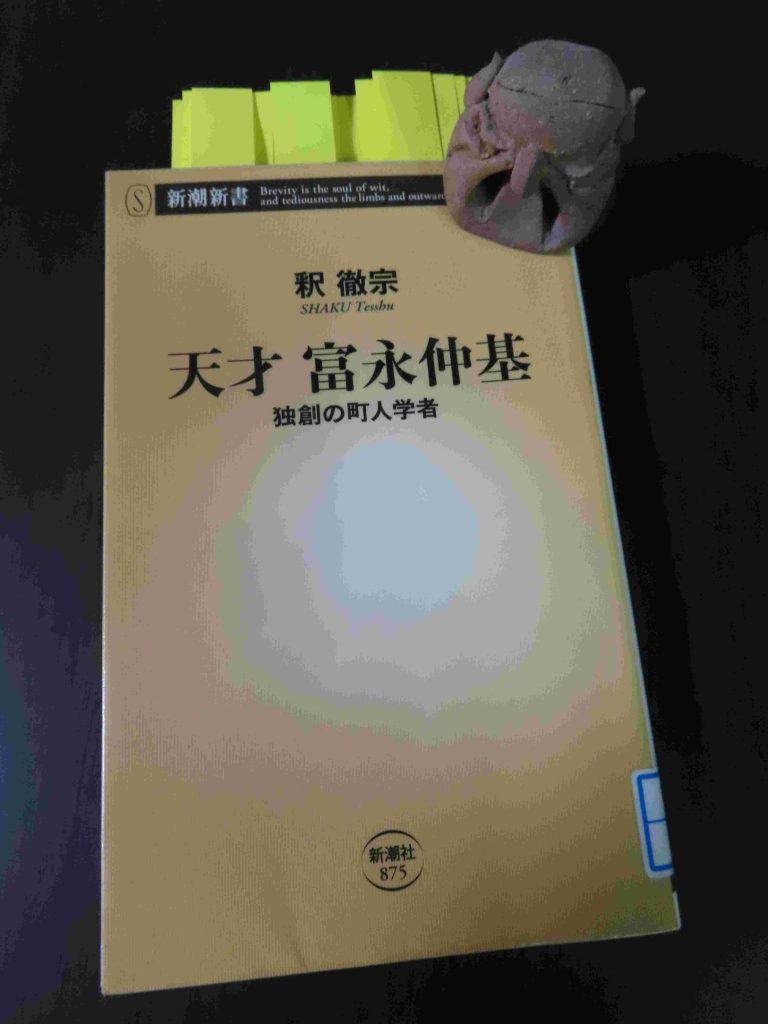

閑話休題、『天才 富永仲基――独創の町人学者』(釈徹宗著、新潮新書)のおかげで、江戸時代中期の町人学者・富永仲基(なかもと)がいかに天才的かつ独創的な思想家であるか、その「大乗非仏説論」がいかに実証的かつ合理的なものであるかを知ることができました。

「富永仲基は18世紀を生きた大坂の町人であり、市井の学者です。正徳5(1715)年に生まれ、31年ほどの短い生涯でした。はじめに儒教を学び、独自の手法で仏教経典を解読しました。そこで展開された加上(かじょう)説は今なお輝きを失っていません。・・・現在、逝去する約9カ月前に刊行された『出定後語(しゅつじょうごご)』と、約6カ月前に刊行された『翁の文』、そして『楽律考』という未刊行の書の清書本が現存しています。それらの著作によってわかるのは、仲基のオリジナリティあふれる方法論や思想です」。

「富永仲基と言えば『大乗非仏説論』の先駆者として知られています。『大乗非仏説論』とは、大乗仏教の経典は釈迦が説いた教えではないとする説です」。

「仲基は加上説によって、『阿含』→『般若』→『法華』→『華厳』→『大集・涅槃』→『頓部楞伽』→『秘密曼陀羅』といった仏教思想の展開を推論しました。簡単に説明すると、最初は釈迦の直説(直接説いた教え)から始まったものが、文字化されずに口伝だったので、いろいろ加上や分派があって、阿含経典群が成立。そこから空を主張する般若経典や『法華経』(今で言うところの初期大乗経典群)、そして『大集経』や『涅槃経』(中期大乗経典群)や『楞伽経』(禅宗を指します)、最終的に密教経典群(後期大乗経典)が生まれたと考えたのです。これは、おおよそ現代の研究結果と符号しています」。

「テキスト・クリティークによって、仲基は経典の成立順序を推測しました。そして、仏典が後世さまざまな人々の手によって生み出されてきたと主張するのです。これが『加上』です」。

「仲基が言おうとしているのは『それぞれの仏教経典は、特定のグループが自説を展開した結果生まれたものであり、けっして釈迦の直説ではない』という事実です。もちろん、現代においては自明のことなのですが、仲基は仏典を解読することで独自にこの結論へと至ったのでした。・・・そして、大乗経典は小乗経典成立後に編纂されたことを述べ、小乗経典を低く評価することで自説の優位性を主張していると指摘します。このあたりの論の展開に仲基の基本的な姿勢を見ることができます。実に合理的な論考です」。

「富永仲基という町人学者が、どのような宗教的権威にも目を曇らせることなく、思想史の方法論をもって仏典を読み解いていく姿が見えてきたのではないでしょうか」。

「ごてごてと理屈を盛り込み、上書きすればするほど、本質から遠ざかることを、加上論・三物五類論・俗論を駆使して論証してみせました」。

「『出定後語』は当時の仏教界や思想界に衝撃を与えました。仏僧は強く反発し、国学者は仏教を排撃するための理論として活用したのですが、どれもこの書のすごさを理解できていません」。

「国学者の本居宣長が『玉勝間』で『出定後語』を絶賛するのですが、これを読んだ平田篤胤は懸命に『出定後語』を探し出します。当時すでに入手し難い状況だったようです」。

「講演の中で内藤(湖南)は、『出定後語』は仏教を批評的に研究した日本初の書であると紹介しています。そしてその批評の方法論を高く評価するのです」。

大乗非仏説論者の私としては、胸がすく思いで読み終わりました。そして、江戸時代中期に安藤昌益と富永仲基という独創的な思想家を二人も持ったことを、日本人として誇りに思います。