人口に膾炙する「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できる者である」という一節は、ダーウィン自身の言葉ではない・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3582)】

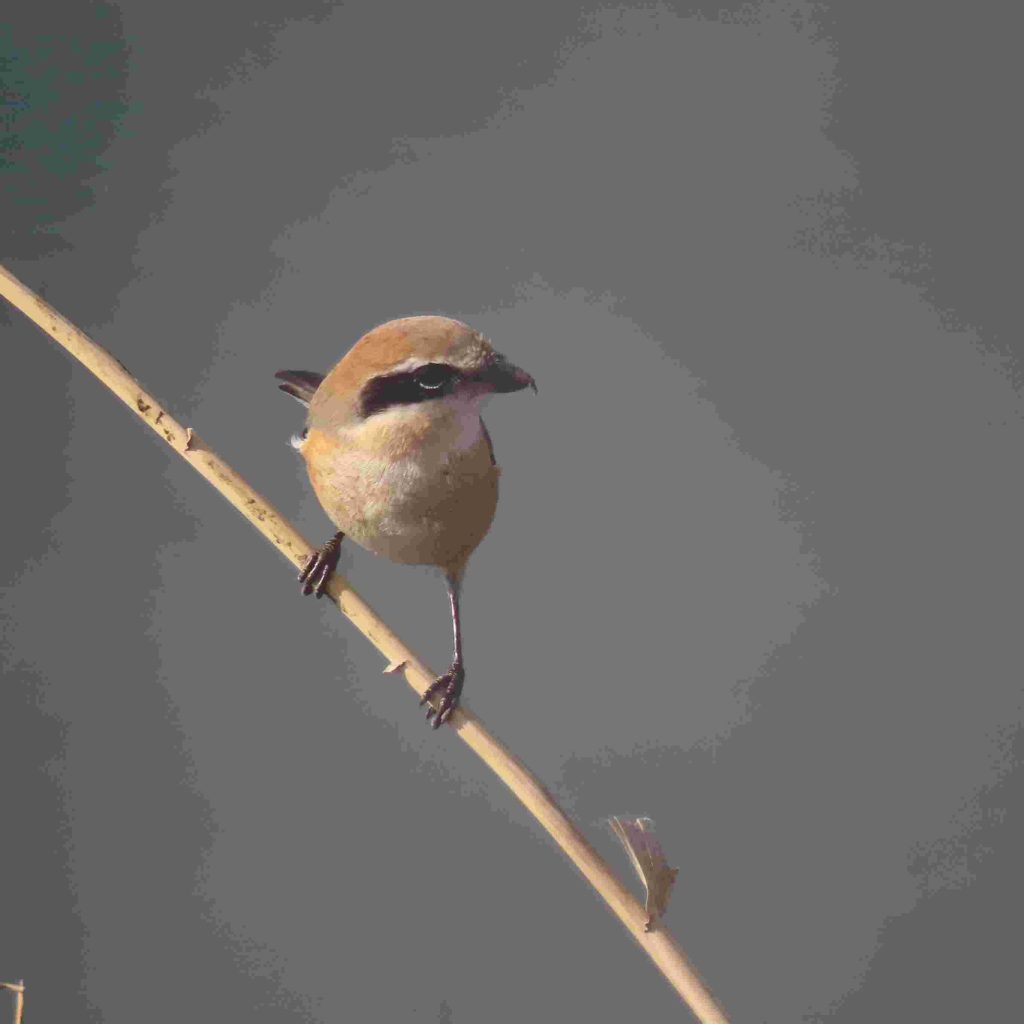

アオジの雌(写真1、2)、モズの雄(写真3~5)、ダイサギ(写真6)、アオサギ(写真7)をカメラに収めました。シクラメン(写真8)が咲いています。我が家の庭師(女房)から、うちのニホンズイセン(写真11)も咲き出したわよ、との報告あり。

閑話休題、チャールズ・ダーウィンという人物と、その進化論については、いろいろと読み漁ってきたが、進化生物学者・鈴木紀之の手になる『ダーウィン――「進化論の父」の大いなる遺産』(鈴木紀之著、中公新書)には教えられることがたくさんありました。

●ダーウィンの業績は、進化論(自然淘汰説)だけでなく、性淘汰、サンゴ礁の形成、古生物の化石の発掘、作物と家畜の品種改良、フジツボの分類、動物の心理と表情、人類の進化、花と昆虫の共進化、植物の反応と動き、ミミズと土――など多岐に亘る。これらのさまざまな生物を対象にした研究は、自然淘汰による漸進的な進化というシンプルかつ普遍的な原理に全て繋がっている。

●人口に膾炙する「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できる者である」という一節は、ダーウィン自身の言葉ではなく、あるアメリカの経営学者が進化論を独自に解釈した言葉である。従って、ダーウィンの主張を反映していない。

●若い頃は甲虫マニアだった。

●ハンターでバードウォッチャーだった。

●家族を愛し、奴隷制に断固反対した。

●ガラパゴス諸島でフィンチを見た途端に進化論を思いついたというのは俗説で、実際は、当初、ダーウィンはフィンチの多様性を見過ごしていた。その重要性に気づかされたのは、イギリスに帰国してからおよそ5カ月後に、ロンドンの鳥類学者ジョン・グールドからガラパゴスフィンチは多様な嘴の形態を持つにも拘わらず、全て一つのグループに属する異なる種であることを知らされた時のことだった。

●ダーウィンより13歳年下のグレゴール・ヨハン・メンデルによる遺伝のメカニズム解明を知らない中で、進化の解明に身を尽くした。

●相手の身分を問わずコミュニケーションに積極的だった。市井の人たちとの文通がダーウィンの思考を補強していた。

●『種の起源』の中で、観賞用のハトのさまざまな品種は、全てカワラバト(ドバト)という野生種を祖先としていると主張した。ダーウィンの主張が正しかったことは、現代のDNA解析で証明されている。

●『種の起源』で仮想的に描写された系統樹が、今や現実の生物の系統関係を反映した形で更新され続けている。

●『人間の由来と性淘汰』の中で、ヒトのさまざまな人種は単一の起源を持つ、同じ種に属すると主張した。その起源、ヒトの発祥地はアフリカだと推察した。いずれも正しかったことが証明されている。

●ダーウィンは性淘汰を主張し、ダーウィンとは独立に自然淘汰説を考えついたアルフレッド・ウォレスは性淘汰を批判した。ダーウィンは性淘汰のヒントを観賞用のハトの品種改良から得た。現在、性淘汰は広く受け容れられている。

●ダーウィンの進化論を要約すると、生物が生存闘争を経て、遺伝と淘汰を通じて環境に適したタイプが増えていき、結果としてさまざまな種へと分岐していくということになる。ダーウィン死後のネオダーウィニズムはダーウィン進化論とメンデル遺伝学の統合である。