「自分」がすり減っていくとき、私たちは、いったい、どうすればいいのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3675)】

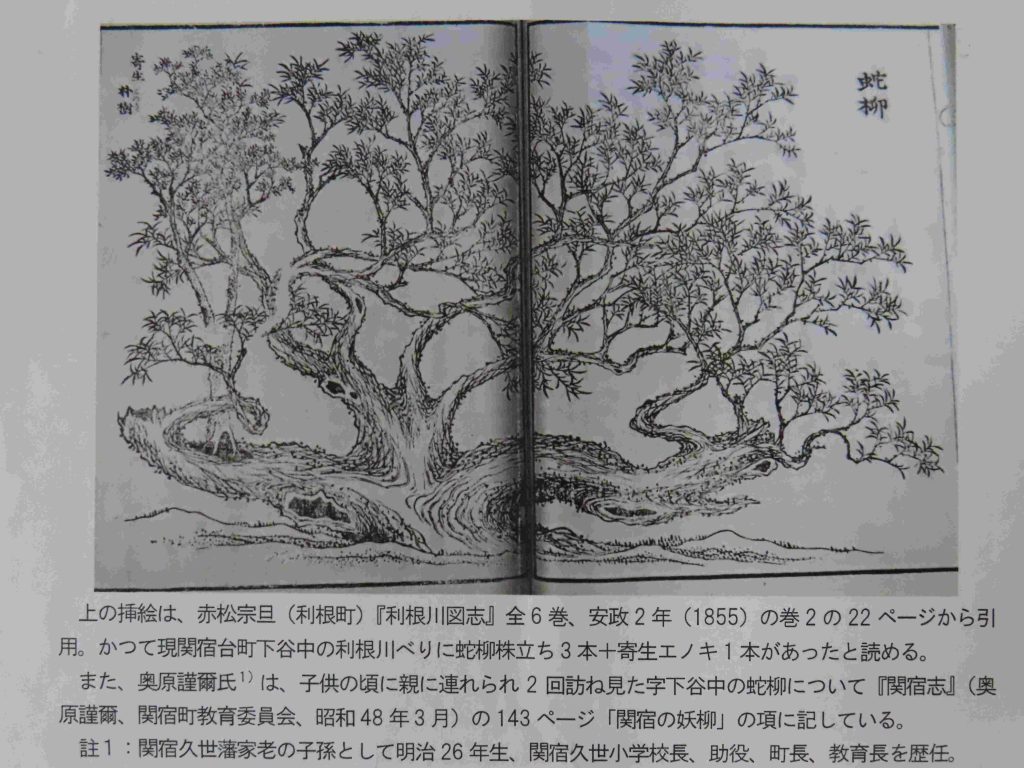

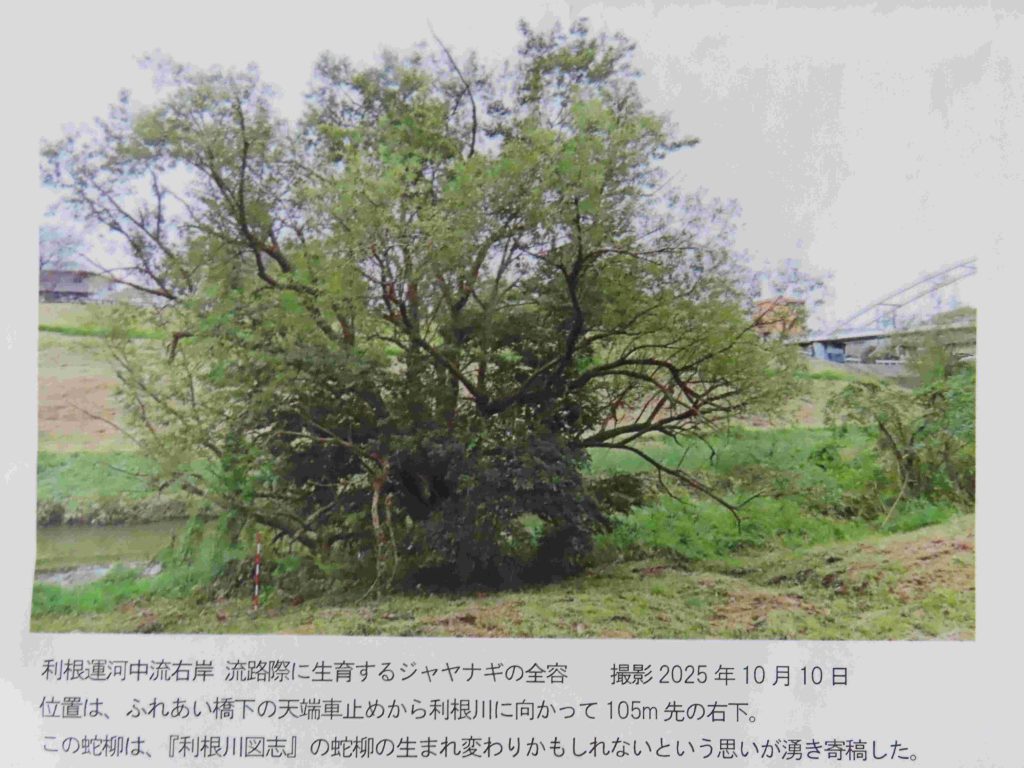

植物観察会に参加しました。自然観察仲間の郷土史家・新保國弘さんの講演で知った珍しいジャヤナギ(別名:オオシロヤナギ。写真1~4)、イヌザクラ(写真5、6)、ウワミズザクラ(写真7、8)、ホオノキ(写真9~13)、ニホンアマガエル(写真14)、シオヤトンボの雌(自然観察仲間のKtさん撮影。写真15)、モンキチョウ(写真16)、ベニシジミ(写真17)、ガのセグロシャチホコの幼虫(自然観察仲間の和田猛さんの教示。写真18)、シロシタホタルガの幼虫(写真19)を観察することができました。アキニレの葉の虫癭(ちゅうえい、虫瘤)・アキニレハフクロフシ(写真20)には寄生昆虫アキニレヨスジワタムシの幼虫が入っています。因みに、本日の歩数は14,922でした。

閑話休題、『氾濫の家』(佐野広実著、講談社)のページを繰りながら、いらいらしっ放しだったことを白状します。

いらいらの原因の第1は、主人公の新井妙子です。郊外の住宅地に住む50代の専業主婦だが、結婚以来、自己中心主義、男尊女卑の見本ともいうべき夫から精神的苦痛を与えられ続けたため、「『自分』がすり減っていく」のを自覚しながら、何もできない不甲斐なさに、いらいらさせられたのです。

原因の第2は、本書の全篇に漲るヘイトの実態と、いそいそとそれを実行する人間たちの群れです。妙子の夫・新井篤史が勤める新浪建設がヘイト社長に率いられたヘイト企業で、篤史は企業の汚れ仕事を担当する課の課長なのです。ヘイト企業や、汚れ仕事を秘密裏に請け負う業者だけでなく、政治家や警察までがヘイトに加担している情けない実態に、いらいらさせられたのです。

原因の第3は、「『自分』がすり減っていく」人間を救うシステム、「すり減ってしまった『自分』を取り戻す」システムが確立されていないことです。何とかできないのかといらいらさせられたのです。

篤史の論理。「新浪建設の後ろには政府がついているんだ。つまり、この再開発は政府の方針だ。政府の方針に盾突くやつは叩き潰せ。こんなやつらに好き勝手をされてたまるか。年寄りは早く割腹自殺しろ。ガイジンは強制送還だ。女どもは黙ってろ」。

中堅どころの新浪建設の社長・新浪信三の発言。「外国人はなにを考えているかわからないから雇用するのは危険だ。障碍者が会社の役に立つとは思えないのに、なぜ一定数雇用しなくてはならないのか。女は結婚して妊娠すれは辞めていくし、こどもを生み育てるのが仕事なのだから、会社内で重要なポストにつけることなど問題外だ」。

政府支持の経済学者(大学教授)・正木芳光の主張。「正社員を削減して派遣社員ばかりにすることで経済は活性化する」。

警察の内実。「穏健な組織に対しても、警察庁全体が『政府に対抗する組織』として注意を払っていた。中には内実をたしかめもせず『極左暴力集団』と目している警察関係者も少なくはない」。「民族が違うから『犯罪に手を染める危険がある』」。

ヘイト意識の根絶、差別の撤廃、外国人の人権遵守――の難しさを再認識させられました。

あまりにいらいらし過ぎたので、新井家の隣家の正木芳光刺殺事件の犯人は誰かというストーリー展開、篤史が画策した企業を守るための汚れ仕事の恐るべき顛末などに意識を集中するのに、いささか苦労しました。