官僚の生態系に何が起きているのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3766)】

モミジアオイ(写真1)、アメリカフヨウ(写真2、3)、オニユリ(写真4~6)、ヤブカンゾウ(写真7)、キキョウ(写真8~11)が咲いています。オニユリとコオニユリはよく似ているが、オニユリには零余子(むかご。写真6)ができるので見分けられます。ブドウ‘キョホウ’(写真12)、スイカ(写真13)が実を付けています。我が家の向かいの小学校から、子供たちの元気な声が聞こえてきます(写真14)。我が家の庭では、クレオメ(写真15)が咲いています。

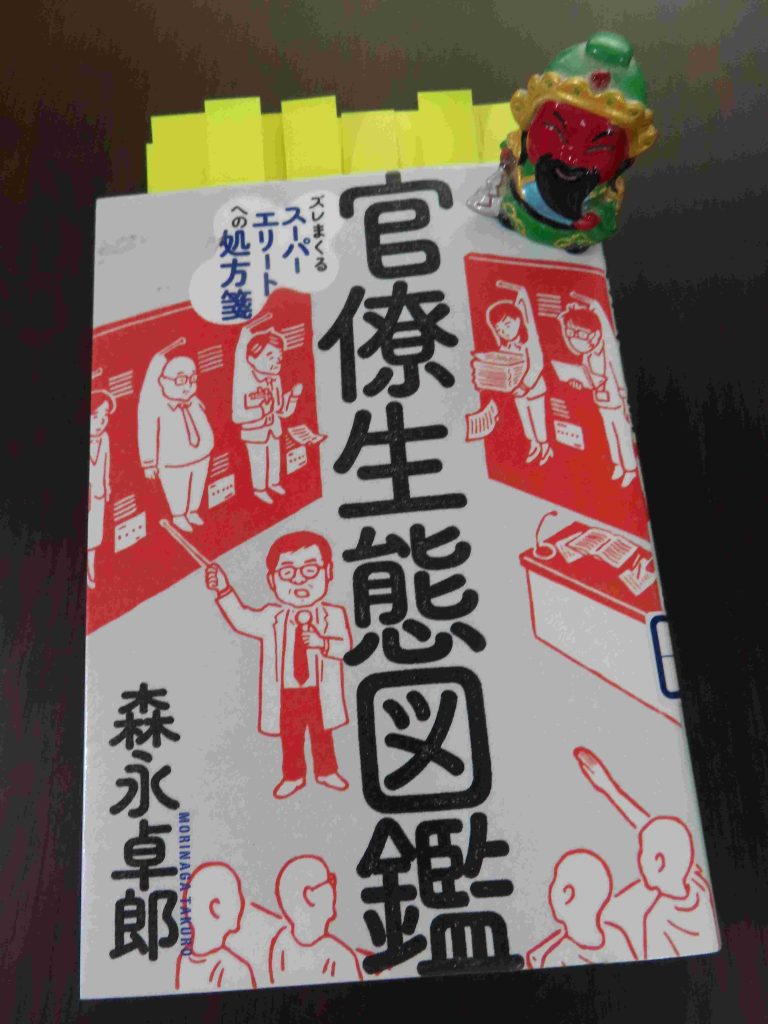

閑話休題、『官僚生態図鑑――ズレまくるスーパーエリートへの処方箋』(森永卓郎著、三五館シンシャ)のおかげで、官僚の実態について多くのことを知ることができました。

●最強の官庁である財務省、それに次ぐ権力を持つ経産省や国土交通省などと、所管業界を持たない会計検査院などでは同じキャリア官僚と言っても、実態が大きく異なる。

●いまや官僚は従来型の利権を維持・拡大し続ける財務官僚と、利権の多くを失った財務省以外の官僚に二極化している。

●財務省のレクチャー(説明)部隊は、単に財務省の政策に沿った報道をするように「ご説明」をするだけではない。財務省の背後には、国税庁という「暴力装置」が控えているため、財務省のレクチャーは事実上「脅迫」に近いものなのだ。

●財務省のレクチャーは情報番組のMCやコメンテーター、コメンテーターを務めるお笑い芸人にまで及んでいる。レクチャーが来ていないのは、森永卓郎と山本太郎だけだ。一方、コメンテーターのほうも、財務省批判をしないどころか、財務省が喜ぶコメントを繰り返す。それが大手メディアに出続ける秘訣になっているからだ。

●日本の財政は、世界有数の莫大な借金を抱えており、これ以上財政赤字を増やすわけにはいかないから、社会保障改革が必要だ、というのが財務省の立場だ。社会保障改革というのは、給付のカットと負担増を意味する。安倍政権末期の2020年度、国の一般会計決算の基礎的財政収支は80兆円の赤字だった。財務省は、いまだにその事実を隠蔽し、この数字は、財務省のオームページのどこにも出てこない。なぜ財務省がこの事実を隠すのか。それは、年間80兆円も赤字を出して、経済になんの問題も起きなかったことが国民に知られるとまずいからだ。財務省はこれまで「財政赤字が拡大すると、国債が暴落し、円が暴落し、ハイパーインフレが日本を襲う」と説明してきた、というより、いまでもそう主張し続けているからだ。この財務省の主張に沿ったコメントをする古市憲寿の発言には、重大な事実誤認、あるいは歪曲が存在する。

●投資銀行(ゴールドマン・サックス、メリルリンチ、モルガン・スタンレーなど)は銀行でも証券会社でもない。カネを儲けるためだったら、なんでもやる金融機関だ。その実態は、①企業の乗っ取り、②インチキ金融商品の開発・運用、③相場操縦――にすぎない。もちろんそれらは法律の範囲内、あるいは逮捕されないギリギリのラインで行われる。投資銀行の社員の給料は非常に高い。だから、魅力を失った官僚の地位を捨て、年収10倍の仕事に転ずる選択をする官僚が増えていく。

●原発事故の負担は国民に押し付けて、官僚は責任回避をしたうえに、自分たちの都市生活を守るための原発回帰という最悪の選択肢まで国民に押し付けようとしているのだ。

●一番重要な問題は、莫大なコストを民間に負担させ、癒着の温床となっている官僚の天下りをどうなくすかだ。そこで参考になるのがリクルート社のモデルだ。明文化はされていないようだが、リクルートは、若手の転職流出をむしろ積極的に評価していて、会社を辞めて独立した「元リク」に対して仕事を発注するなど、転職後の職業人生をサポートすることで、人的ネットワークと業容の拡大を実現している。ただ、40歳をすぎて独立できなかった社員に関しては、定年まで徹底的に雇用を守るのだそうだ。官僚についても、同じことをすればよい。40歳までは転職自由とする。もちろん天下りのあっせんなどしない。そして、40歳を超えて役所に残っている官僚については、65歳の定年までずっと居続けてもらい、定年後は隠居してもらう。そして定年後の労働は一切禁止する。

背後に国税庁という暴力装置を従えている財務省に、マスメディアや学者が逆らうことが一切できなくなっている現状を考えると、森永のような直言居士を失ったことは日本の大きな損失ですね。