16世紀前半の洛中洛外の人々の生活ぶりを実感できる洛中洛外図屏風(歴博甲本)の魅力・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3769)】

【読書の森 2025年7月19日号】

情熱的読書人間のないしょ話(3769)

ニイニイゼミの抜け殻(写真1)、コイ(写真2)、スズメの巣(写真3)をカメラに収めました。ハス(写真4~11)が咲いています。

閑話休題、『洛中洛外図屏風――歴博甲本 絵になる都』(泉万里著、中央公論美術出版)は、知的好奇心を掻き立てる一冊です。

洛中洛外図屏風とは、都と、その郊外を広々と眺め渡せるように描いた六曲一双の屏風絵です。画面の大半は、都の中心市街地、すなわち洛中を描くのに割かれており、縦横に走る真っ直ぐな道が、人工的で秩序ある都市の美しさを強く印象づけます。

本書では、洛中洛外図屏風の代表的作品として有名な、狩野永徳(1543~90年)が描いた上杉家伝来の金屏風ではなく、現存最古の、1525年から1年余りの期間に描かれた国立歴史民俗博物館所蔵の洛中洛外図屏風(通称:歴博甲本)が多面的に論じられています。

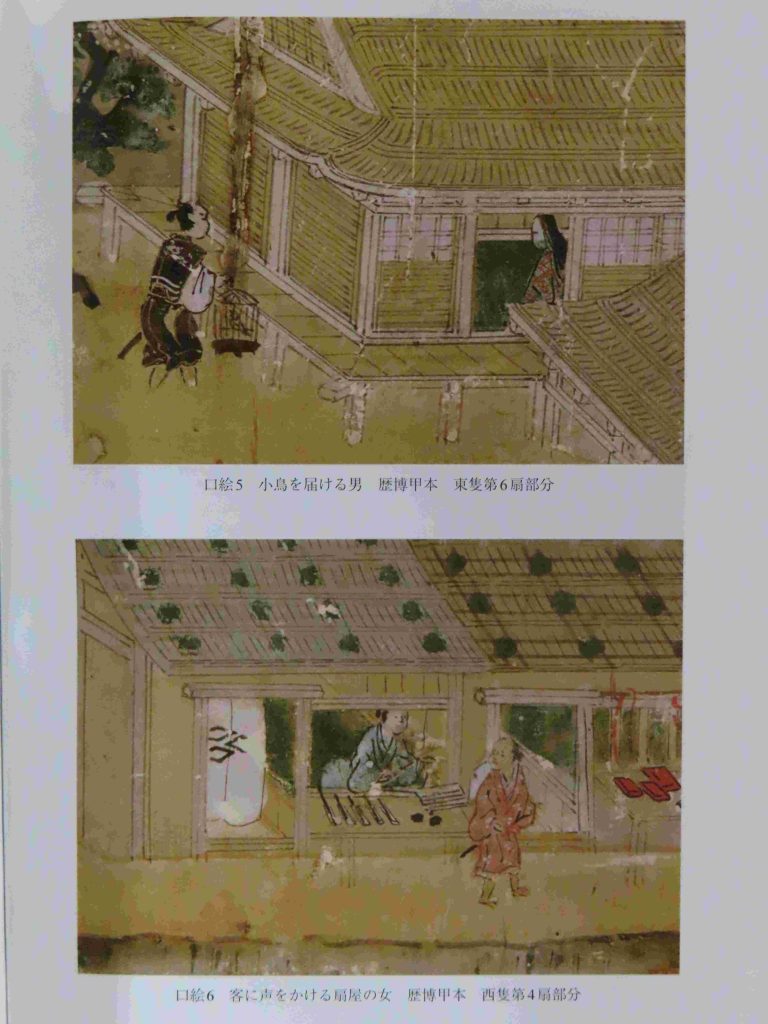

洛中を往来する人々――外出を楽しむ人々、都で生業を立てる人々――や、洛外で耕作に励む人々、四季折々の行事や祭礼などが、臨場感豊かに描かれています。その筆致は、平明ながら生き生きとしていて、漫画的といってもいいかもしれません。

添えられた豊富な図によって、慈しむような筆遣いで描かれた淡々とした日常の営みを実感することができます。とりわけ印象深いのは、●男が、春の日差しに背を向けて部屋に籠もる女に籠の小鳥を届けに来ている場面と、●店の前を素通りしかけた若い男が、扇屋の女から何か言葉をかけられて、少し驚いたように振り向いている場面――です。