エドムント・フッサールの現象学の姿がぼんやりと見えてきた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3785)】

我が家の庭師(女房)から、矮性のアサガオが咲き始めたわよ、との報告あり。

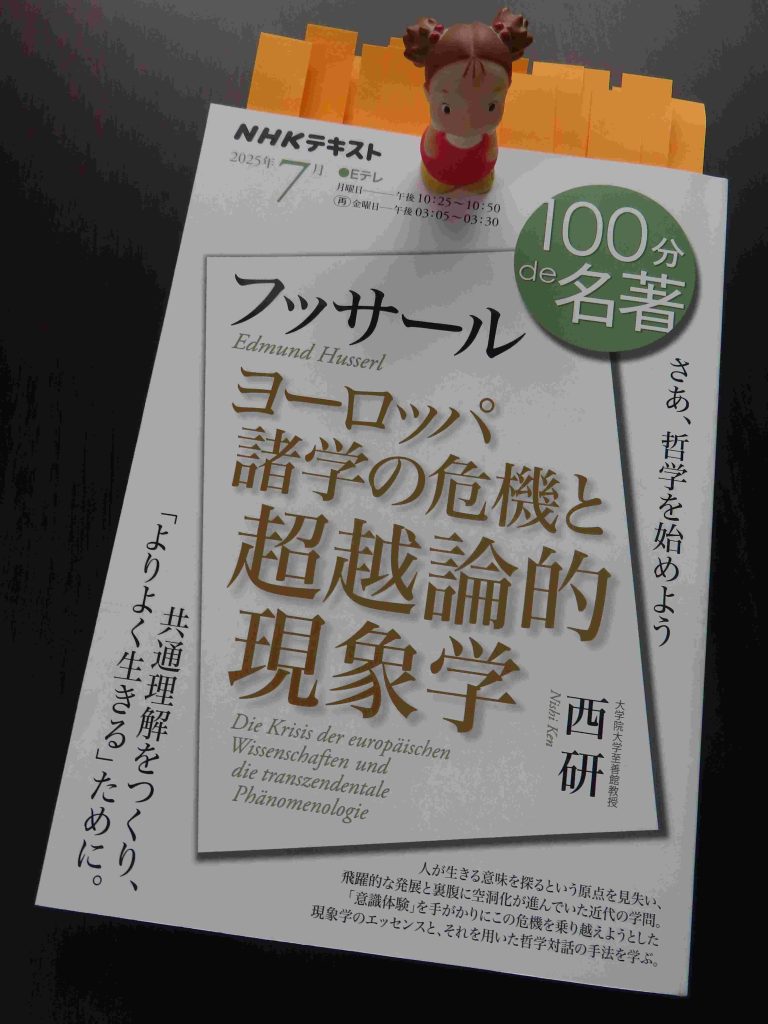

閑話休題、エドムント・フッサールの現象学は何度挑戦しても、霧の中のように曖昧模糊としていてイライラが続いてきたが、NHK・Eテレの番組「100分de名著 フッサール ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学」と、そのテキスト『フッサール ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学――さあ、哲学を始めよう』(日本放送協会・NHK出版編、西研著、NHK出版)のおかげで、その姿がぼんやりと見えてきました。

●現象学とは、自身の体験を反省して、その内実を確かめるという、一種の思考の方法である。

●私たちの感情や認識、価値観など普遍的な「人間性に共通なもの」を、「私の意識体験』を反省することによって取り出そうとするのが現象学。互いの体験を出し合い、共通すること・共有しうることを探ることによって、社会的に共有すべき価値をつくり出すことにつながっていく。

●現象学は、よりよい生き方と、よりよい社会を築くための方法。現象学的に考えることによって、認識の客観性や価値の問題を解明し、そこから誰もが洞察できる共通理解をつくることが可能になる。そして学問を単なる実証科学を超えたものへと変革し、自分たちの環境を協力しながら自分たちでよりよいものにしていく「自由」の鍵とすること、これがフッサールの願いだった。

●「客観主義でも相対主義でもない」学問のあり方を、現象学は提唱している。

●フッサールの愛弟子マルティン・ハイデガーは、認識問題にこだわって徹底して主観から考えようとするフッサールの立場は「時代遅れ」、「古い観念論」と批判して離反していった。

●ハイデガーらは「超越論的現象学とは何であり、何を目指すものか」をまったく理解していないと考えたフッサールは、みずからの超越論的現象学の存在意義を懸命に語り続け、晩年に『デカルト的省察』(1931年)と『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(1936年)を書いた。この両書は、「超越論的現象学への入門」という意味の副題を持っている。なお、『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』は3部構成だが、フッサールの死により未完に終わっている。

哲学の一番重要なテーマは死だと、私は考えています。その意味で、死についての言及がないフッサールの哲学よりも、死を見据えたハイデガーの哲学に、より親しみを感じます。