羽柴秀長は、兄・豊臣秀吉の忠実なイエスマンだった・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3867)】

ジョロウグモの雌(写真1は背面、写真2は腹面)をカメラに収めました。アフリカン・マリーゴールド(写真3)が咲いています。

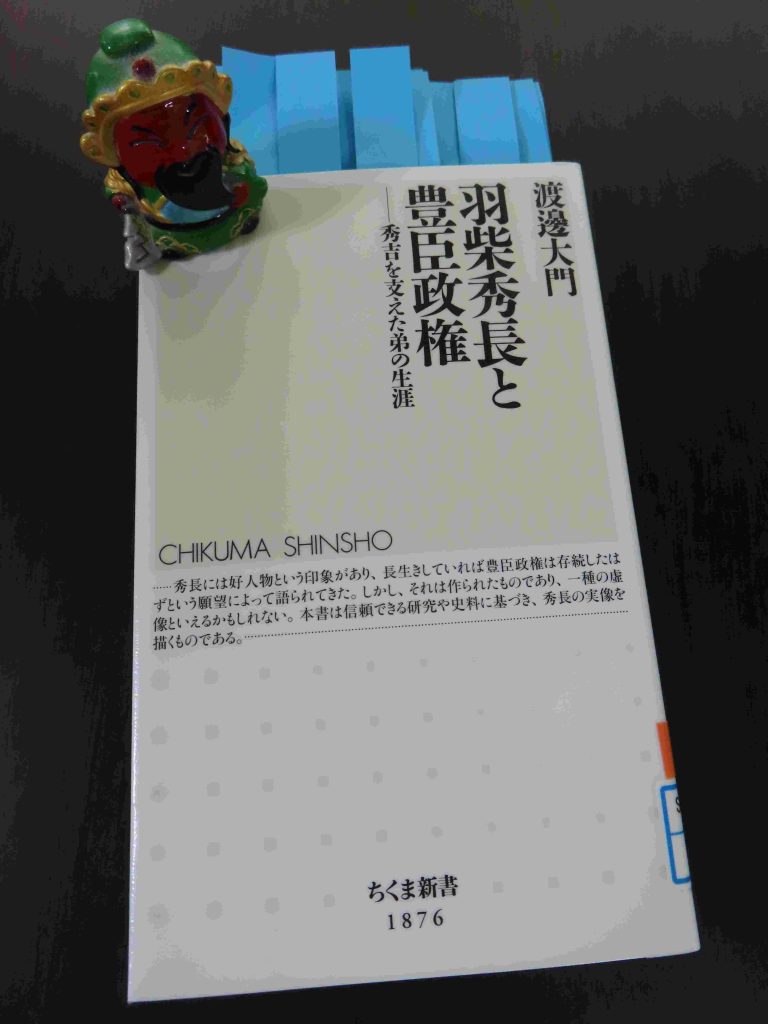

閑話休題、『羽柴秀長と豊臣政権――秀吉を支えた弟の生涯』(渡邊大門著、ちくま新書)を読み終えて感じたのは、羽柴(豊臣)秀吉に関する史料は膨大だが、弟の羽柴秀長を知るための信頼できる史料はほとんどないのだなということです。

そういう困難な状況の中、著者は数少ない史料から秀長の実像を浮かび上がらせようと努めています。

●秀長は温厚柔和な人物で、兄・秀吉の天下統一に力を発揮し、兄の欠点を補った「偉大なナンバー2」というイメージは作られたもので、一種の虚像である。

●秀長は秀吉の異父弟という説があるが、瑞龍院(とも)、秀吉、秀長、朝日姫の4人の兄弟姉妹の父は弥右衛門である可能性が高い。母は天瑞院(なか)である。

●『武功夜話』には、青少年期の秀長の記述が確認できるが、同書は史料としての価値がかなり劣るので、本書では採用しない。【著者は、『武功夜話』は「史料としての価値がかなり劣る」という婉曲表現をしているが、専門家の間では偽書であることが明らかになっています】。

●本能寺の変は、明智光秀が用意周到に準備して決起したのではなく、突発的な要素が非常に強かったと考えられる。

●秀長の重要な家臣は、藤堂高虎、羽田正親、横浜良慶の3人である。

●1585年に秀吉から紀伊、和泉の2カ国の支配を任された秀長は、紀伊の百姓に検地を実施することを通告し、1588年に勃発した検地反対一揆に対し、参加者の首をことごとく刎ねると伝えた。秀長は、断固たる厳しい態度で一揆の制圧に臨んだのである。

●反秀吉の態度を取っていたが、最終的に秀吉の軍門に降った紀伊の国衆・湯川直春は、その後、秀長の配下に加わったが、秀長に毒殺されたという説もある。

●1585年、秀吉から大和を与えられた秀長は、入国する前、濫妨狼藉する者がいれば、搦め捕って報告するよう求めた。秀長は、在地の抵抗に遭うことを予想して、反抗するであろう大和国衆の一掃など、濫妨狼藉する者をあらかじめ排除しようとしたのである。

●1585年、大和の郡山城下町を発展させるため、秀長は、奈良中の一切の商売を禁止し、郡山城下町で商売すべきことを命じた。奈良で商売を営む者は、味噌、酒、柴木、海苔など、すべてのものの商売を禁止されたので、抗議すべく郡山に向かったという。この禁止はあまりにも乱暴な出来事だったので、奈良の住人は黙っていられなかったのである。その2年後にも、同様の指示がなされているので、奈良における商売の禁止は簡単に進まなかったことが分かる。

●1586年、島津軍との戦いで、秀吉の指示を受けず、高城の攻撃を行った秀長の命令違反を秀吉は決して許さなかった。あくまで秀長は秀吉の駒の一つであり、秀吉の命令は絶対だったのである。

●秀長も、秀吉同様、茶の嗜みがあった。

●秀長が50歳で死去後、郡山城には金子が5万6千余、銀子が2間(3.6m)四方の部屋に山のように積まれていたという。生前の秀長は、奈良借という高利貸しを行っており、その時に蓄財されたのではないかとの指摘がある。

●秀吉には、秀長を後継者にする考えがなかったと推測される。秀吉が秀長に期待したのは、豊臣政権の中枢にあって、秀吉や将来の後継者を守り立てることにあった。秀長は秀吉の性格をよく知った上で、あくまで政権の一員としての自覚を持ち、秀吉の意向を汲んだ動きに徹したと考えられる。

●秀長の力量がどこまであったのか疑問がないわけでもない。秀長は秀吉の弟として政権の中枢にあったので、必然的に権限を持ち得たのである。秀長は、秀吉の忠実なイエスマンだったと考えられる。

従来の秀長のイメージを覆す主張だが、実証的なので説得力があります。