「不機嫌」を止めよう、「上機嫌」でいこう・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3889)】

羽繕いするダイサギ(写真1、2)、ヒドリガモの雌(写真3)、アリゾナイトスギ(写真4)をカメラに収めました。キク(写真5)が咲いています。

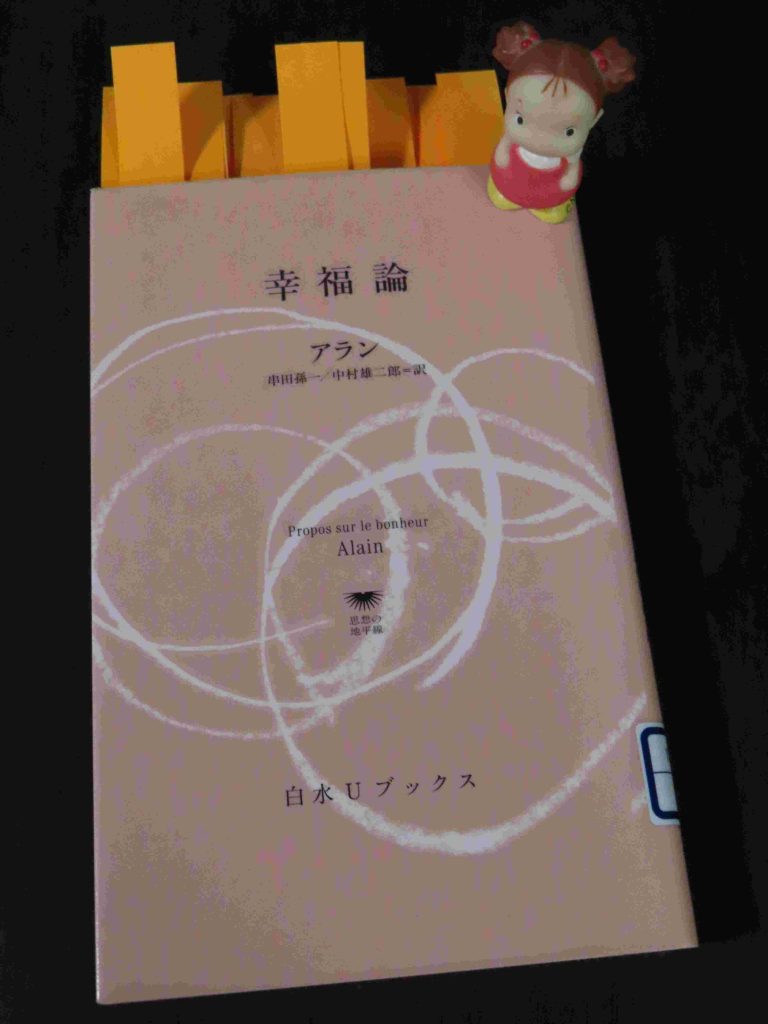

閑話休題、『幸福論』(アラン著、串田孫一・中村雄二郎訳、白水Uブックス)の中で印象的なのは、「不機嫌」を止めよう、「上機嫌」でいこう――というアランの呼びかけです。

●不機嫌は、われわれを縛りつけ、押しつぶし、絞めつける。悲しみに向かう体の状態に応じて、この悲しみを維持するように準備する、ただそれだけのことのためにそうするのだ。・・・気分に対してたたかうのは、判断力の役割ではない。判断力はここではなんの役にも立たない。そうではなく、姿勢をかえて適当な運動をやってみる必要がある。われわれ自身のうちで、運動を伝える筋肉はわれわれの統御しうる唯一の部分だからだ。

●だれに対してもいやな顔をし、また他人たちをいやがる。いっしょけんめい人を不愉快にしながら、気に入られないのを不思議がる。むきになって眠ろうとする。どんな悦びでも疑う。何ごとにもうかぬ顔をし、万事につけて反対する。不機嫌から不機嫌をつくり出す。こういう状態で自分を判断する。・・・いつでもこう考えなければならない。「成功したから満足しているのではない。満足していたから成功したのだ」と。

●汽車に乗ろうとすると、いつでも、こんなことを言う人たちに出会う。「何時でないと着きませんな。まったく長くて退屈な旅行ですな」。わるいことには、彼らはそう信じこんでいる。この点、「まちがった判断をとり除け。そうすれば害悪をとり除くことになる」と言ったストア主義者のエピクテトスは十倍も正しいだろう。物事の観方を変えるようにすれば、汽車旅行はもっとも生き生きとした楽しみのひとつだと考えるようになるだろう。

●なにかのはめで道徳論を書かざるをえないことになれば、私は義務の第一位に上機嫌をもってくるにちがいない。・・・われわれは、なにかというと、ほんの些細な原因に対してもすぐ不平を言う。そしてまた、本当の苦しみを背負わなければならないような状況になると、その苦しみを示す義務があるかのように考える。

明日から、不機嫌を止めて、上機嫌でいきますと、アランに誓いました。