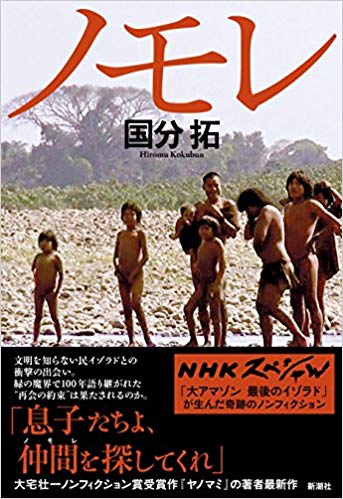

ペルーの奥地の大河アマゾンの源流域に、未知の裸の先住民たちが現れた・・・【情熱の本箱(288)】

『ノモレ』(国分拓著、新潮社)は、私の未知の世界に対する好奇心、冒険心を激しく揺さぶった。

南米ペルーの奥地の大河アマゾンの源流域に、未知の裸の先住民たちが現れたというのだ。その地域のイネ族の若き村長、ロメウ・ポンシアーノ・セバスチャンが、ペルー政府の依頼を受けて、未知の裸族の調査に乗り出すところから、本書の幕が開く。「ロメウの部族の名は『イネ』という。ペルー・アマゾンには、イネの他にも、アラクブ、エセエハ、シピボ、アマフアカ、マチゲンガ、キチワルナといった部族が暮らしているが、イネ族は最も人口が多い。その数、2500人余り。居住エリアも広大で、ペルー・ブラジル・ボリビアの3カ国にまたがっている。ペルー・アマゾンには先住民の集落が33カ所あるが、半数近くがイネ族の村だ。そのイネ族の集落の中で、ロメウの村は最も上流にあった。イネ族はもちろんのこと、先住民はみな、森と川の民族と言われている。狩りが得意で、森の木を刳り貫いてカヌーを作るのも上手い。長い間、森に獲物を追い、川で魚を獲っては、永々と代を重ねてきた」。

「『例の人々』とは、部族名も言語族も分からない謎の先住民のことだった。素っ裸で弓矢を持ち、時に辺境の人々を襲うのだという。近年、ペルー・アマゾンの奥地では、彼らの出現によって、恐怖と不安が広がっていた。・・・ペルー・アマゾンには7つの部族が生きているが、もしかすると『彼ら』は、8つ目の部族なのかもしれない。アルト・マドレ・デ・ディオス川に現われたのは、その8つ目の部族なのかもしれない。アマゾンのずっと奥で、何か大変なことが起きているのかもしれない・・・」。

「イゾラドとは、文明社会と接触したことがないか、あっても偶発的なものに限る先住民をいう。単一の部族を指すのではなく、文明社会と未接触の先住民を言い表す総称だ」。

ある日、川を挟んで、ロメウは2人のイゾラドと向き合うことができた。「時間が流れる。しかし、どちらも動かず、どちらも語らない。このままではダメだ。ロメウは思った。何かを語りかけないと。では、何と声をかければいいのか。伝統的なイネの言葉で呼びかけることにした。・・・『ノモレ! ノモレ!』。ロメウは笑顔を作って叫んだ。『ノモレ』とは、イネの言葉で、『兄弟』、『友』、あるいは『仲間』という意味だった。もう一度、ロメウが叫ぶ。『ノモレ! ノモレ!』。対岸の男たちが、微かに動いた。そして、すぐに、言い返してきた。ロメウはその言葉をはっきりと聞き取ることができた。男は確かにこう言ったのだ。傷ついて仲間がいる、助けてくれ、と」。

「椰子の繊維で作ったと思われる腰巻以外、彼らは何も身に着けてはいなかった。ペニスも隠してはいない。その先端を紐で結わえ、上に持ち上げてから腰で結んでいる。アマゾンの裸族の典型的な姿だ」。

ロメウたちと対岸の家族は、徐々に親しみの度を深めていく。「女が腰巻を外し(メンディエタ)医師の前にかざした。薄い陰毛とその奥の割れ目が露わになった。腰巻を外しても恥ずかしがる様子はない。性器を隠すための腰巻かと思ったが、どうやら違うようだ。医師はこう想像した。腰巻と(医師の)服を交換しよう。自分にとってはこの腰巻が服だ。お前の服はそれなのか。だったら寄こせ。着てみたいから寄こせ。たぶん、そう言っているのだ」。

「なぜ懐かしくなったのか。それは、言葉だ。言葉が似ているのだ。祖父母が話していたイネの言葉と彼らの言葉が、単語も抑揚も喋り口も、とてもよく似ているのだ。その言葉とは、文明社会と接触する前、スペイン語の影響を全く受けていない時代のイネの古語だった。祖父母が話す言葉と彼らの話す言葉が極めてよく似ている。これはいったい、何を意味するのか」。

「ロメウの曽祖父たちは、子孫にこう言い遺していた。ノモレに会いたかった。ノモレを探してくれ。ゴム園で奴隷になっていた頃、曽祖父たちはパトロン(農場主)を殺し、森を逃げた。途中で離れ離れになった仲間がいた。彼らとは二度と会うことができなかった。その彼らを探してくれというのである」。彼らは曽祖父たちが生き別れたノモレ(仲間)の子孫ではないのか。

「(対岸の家族が欲しがる)バナナのやり取りを介しての、本格的な接触が始まった。無用なプレッシャーを与えないようにするため、1回の接触は短くて10分、長くても30分に留めることにした。だが、それでも、8月末までに、接触回数は10回に迫ろうとしていた。対岸に現れる人数も増え、9人になった。家族の情報も少しずつ分かって来た。名前も分かった」。大人の男はクッカという名前で、大人の女はクッカの妻で、名前はキーナといった。長男はカナイ、カナイの身重の妻はヨマコ、クッカの長女はカプシという名前だった。

「ロメウたちと接触することで、クッカたち家族の言動に微妙な変化が起き始めていた。何人かが、ロメウたちの仕草を真似るようになったのだ」。

ペルー政府の文化省は、イゾラドに対する指針作りを進めていた。「文明社会を知らないイゾラドと、どう向き合えばいいのか。殺めることを止めさせるには、どうしたらいいのか。何を与え、何を与えてはならないのか。文明側とイゾラド。双方が争うことなく暮らしていくためには、どんなルールを決めればいいのか」。

「南米大陸に西欧人がやって来てから500年、イゾラドはとても小さな存在になってしまった。瞬く間に南米を飲み込んでしまった文明社会の人口はおよそ4億人。一方のイゾラドは、どんなに多く見積もっても、もはや、数100人から1000人しか存在しない」。

「彼(ロメウ)は、先住民の誰もが同じ道を通って来たことを知っていた。バナナや道具におびき寄せられて森を出て、接触し、土地を失い、彼らの言葉を覚えさせられ、彼らの神に入信させられた者たちの末路を知っていた。イネも、マチゲンガも、アラクブも、みんなそうしてこちら側の一員となってきたのだ。500年前か、100年前か、現在かの違いだけで、皆同じ道を辿り、同じように彼ら白人の前で卑屈に笑うようになったのだ。果たしてそれは、幸せなことなのだろうか」。「イゾラドの命は守らねばならないだろう。しかし、(ペルー経済を牽引している)観光産業が打撃を受けることがあってはならない。では、どうすればよいのか。文科省の幹部がオフレコを条件にこう答えた。イゾラドは『管理』するしか道はない。『飼い殺し』『手懐ける』ことができれば、観光産業を守ることができる」。単なる探検物、冒険物の域を超えた深みを本書に与えているのは、このテーマが底流を貫いているからだ。

2015年12月、ロメウたちがクッカの家族と接触中、突然、エンジン音を響かせて、欧米の観光客を乗せた何隻もの観光船が近づいてきて、一斉にスマートフォンやデジタルカメラでクッカの家族たちの撮影を始めた。何台かのカメラは、逆光に反応してストロボが光った。「この日を最後に、クッカの家族は森に姿を消した」。そして、二度と姿を見せることはなかった。

彼らは、本当に、100年前に生き別れとなったノモレの子孫たちだったのか。その謎は、まだ解かれていない。