炎天や御歯黒どぶの泡の数――正岡子規・・・【山椒読書論(810)】

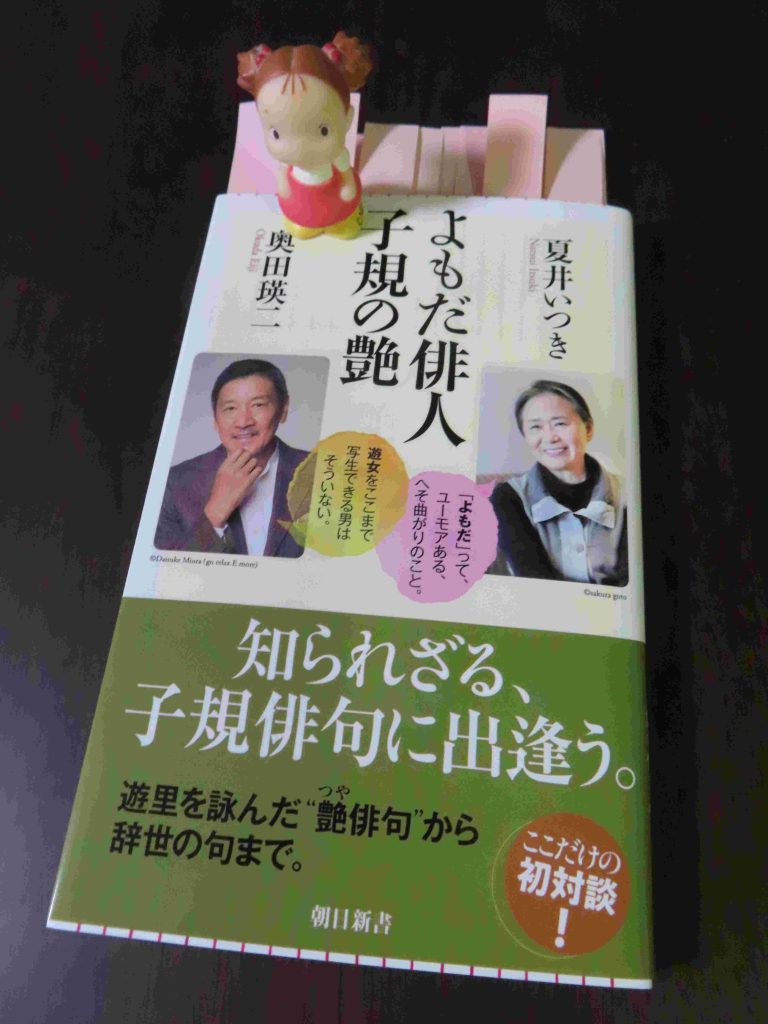

対談集『よもだ俳人子規の艶』(夏井いつき・奥田瑛二著、朝日新書)では、陰気臭い印象が強い正岡子規の遊女(傾城)を巡る俳句について、縦横無尽に語り合われている。

<虫干や釈迦と遊女のとなりあひ>

夏目漱石の松山の下宿に子規が転がり込み、二人がよく歩いた「150メートルほどの坂の両側が全部遊郭だったから、さぞや圧巻だったはず」(夏井)。

<女郎買をやめて此頃秋の暮>

「シレッと<秋の暮>なんて、そんなに<女郎買>していたの? と、思わず突っ込んでしまった(笑)」(夏井)。

<長き夜や誰がきぬきぬの鶏が鳴く>

「古風な『きぬぎぬ』の句もある。漢字では『衣衣』もしくは『後朝』と書くんだけど、和歌で詠まれてきた『きぬぎぬ』の歌といえばピンときやすいかな。男女が共寝して過ごした朝を指すだけでなく、その朝の別れのこともいう」(夏井)。

<きぬぎぬに蚤の飛び出す蒲団哉>

「もっとも、中にはこんなユニークな句もあって」(奥田)。

<傾城の菫は痩せて鉢の中>

「遊郭に上がり、ふと室内を見渡すと、菫の鉢が置いてある。『ああ、こんなのを育てているんだな』と情緒を感じる一方で、よく見ると菫はか細く元気がない。野に咲く菫との雲泥の差を感じてしまった。これなど実際に体験しないと、なかなか生まれない。絶対に実景だなと」(夏井)。

<傾城の噛み砕きけり夏氷>

「次も、そのリアルさに驚かされて。盛夏に、遊女がけだるく氷をガリガリかじっている図なんて、想像だけでは生れてこないよね」(夏井)。

<傾城の汐干見て居る二階哉>

「遊郭の二階から、向こうの潮干狩の様子を眺めている遊女。『あの景色に自分は決して交じれないのだ・・・』と。子どもの声も聞こえてくるだろう潮干狩ののどかさと、遊女の運命の対比が何とも物悲しい。この二階は、永遠に隔てられた二階で、彼女が下りていくことはない」(夏井)。

<炎天や御歯黒どぶの泡の数>

「いやあ、見事だなあ。吐きそうなほどの悪臭が漂ってきそう」(奥田)。「<御歯黒どぶ>は、遊女の逃亡を防ぐために、吉原の三方に巡らした溝のこと。遊女がおはぐろの汁を捨てたとも、おはぐろのようにいつも黒く濁っていたとも言われている。黒々と濁ったどぶは、まさに囲われた遊女の象徴だし、そこにある泡一つ一つが彼女たちを想像させながら、リアルなどぶの泡の映像が描けている。また、<炎天>の焼け付くような日差しも、息苦しさを増すようで、どぶの描写だけなのに、遊女たちの逃れられない運命までを想像してしまうよね」(夏井)。

<傾城の鼾おそろしほとゝきす>

「まさかの、傾城の<鼾>まで詠んでしまう(笑)」(奥田)。

<傾城のお白粉はげて朝桜>

「これなんかも、翌朝の遊郭。夜の灯や酒の勢いも雲散霧消して、しらじら明けてきた翌日の部屋。色艶もへったくれもない、ただただ怠惰な、仕事明けの疲れた女たち」(奥田)。

<傾城の寝顔にあつしほつれ髪>

「この汗で張り付いたほつれがみの艶っぽさはどう? 生きていくことの切なさがありますよね。哀切さとエロティシズムが同居していて、映画に撮るならどの女優さんに演じてもらおうか、なんてつい考えてしまう」(奥田)。

<青梅や傾城老いて洗ひもの>

「これは、かなり凄みがある句だよね(笑)。経験値が豊富で、客受けをしていた傾城が、おばあさんになってしまった。<洗ひもの>は、梅干を作るために、青梅を並べて天日干しする作業の一つでしょう」(奥田)。「この句の季語<青梅>は、まだ熟す前の梅の実。そんな初々しい季節から始まって、次の瞬間<傾城老いて>とくるこの落差にびっくりしちゃうよね。しかも、<洗ひもの>をしているという生々しさ」(夏井)。

読み終わって、これまでとは違い、子規に親しみを感じてしまった私。