敢えて地図を持たずに日高山脈を漂泊した稀有な記録は、角幡唯介流の文明論でもある・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3686)】

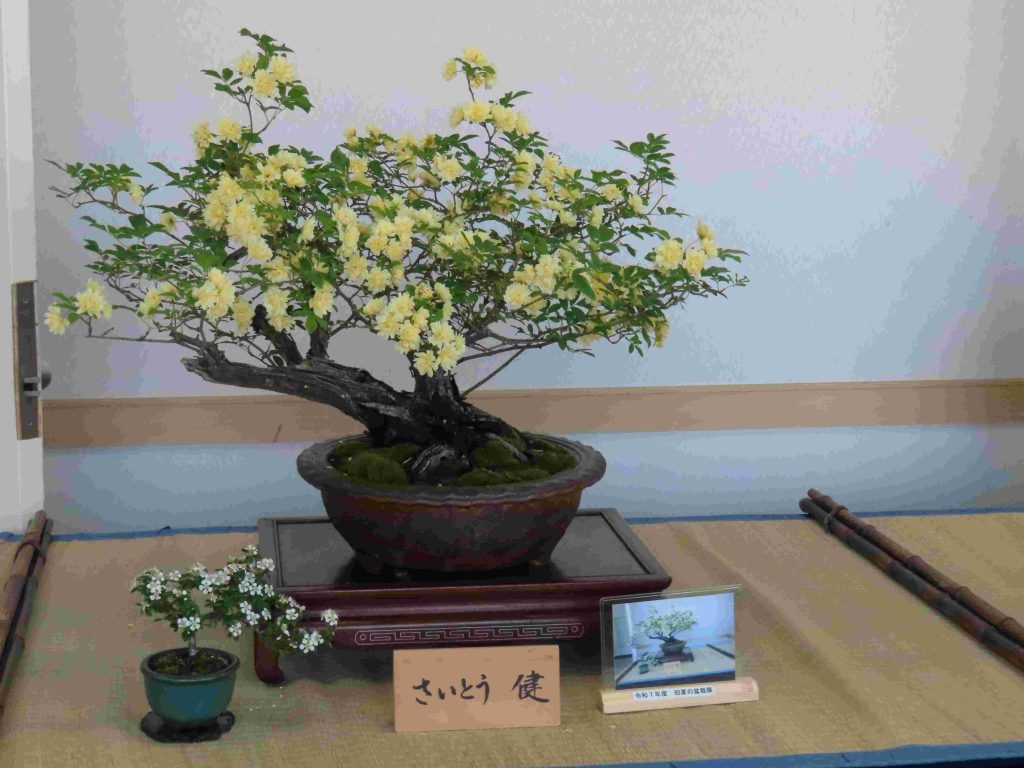

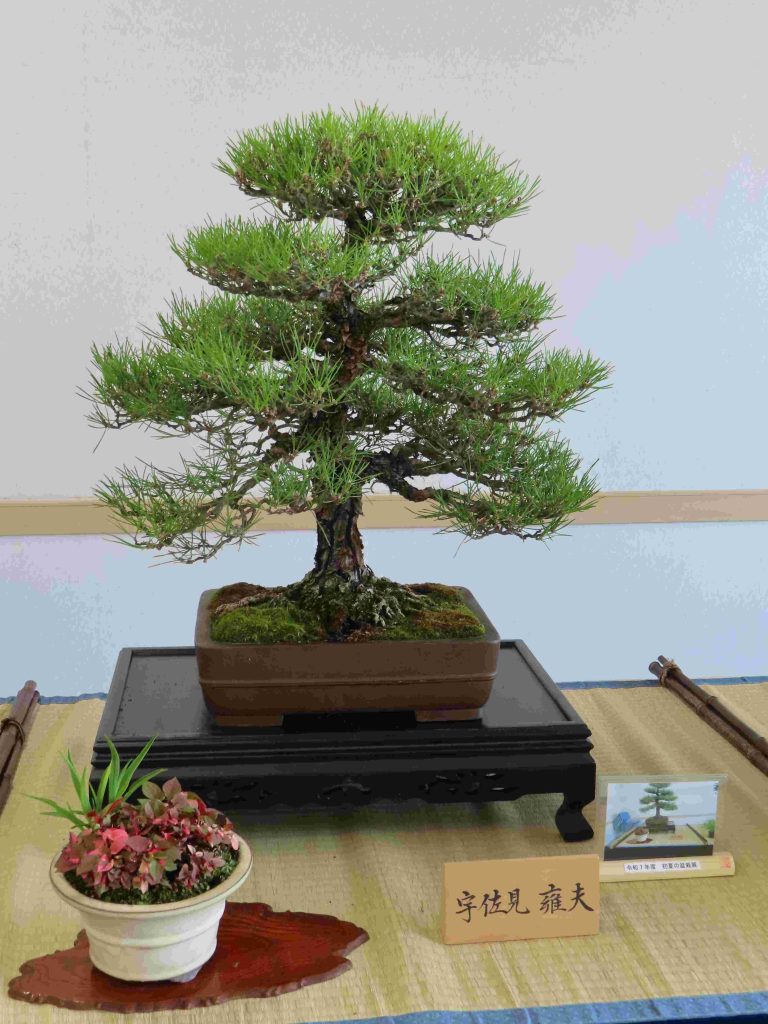

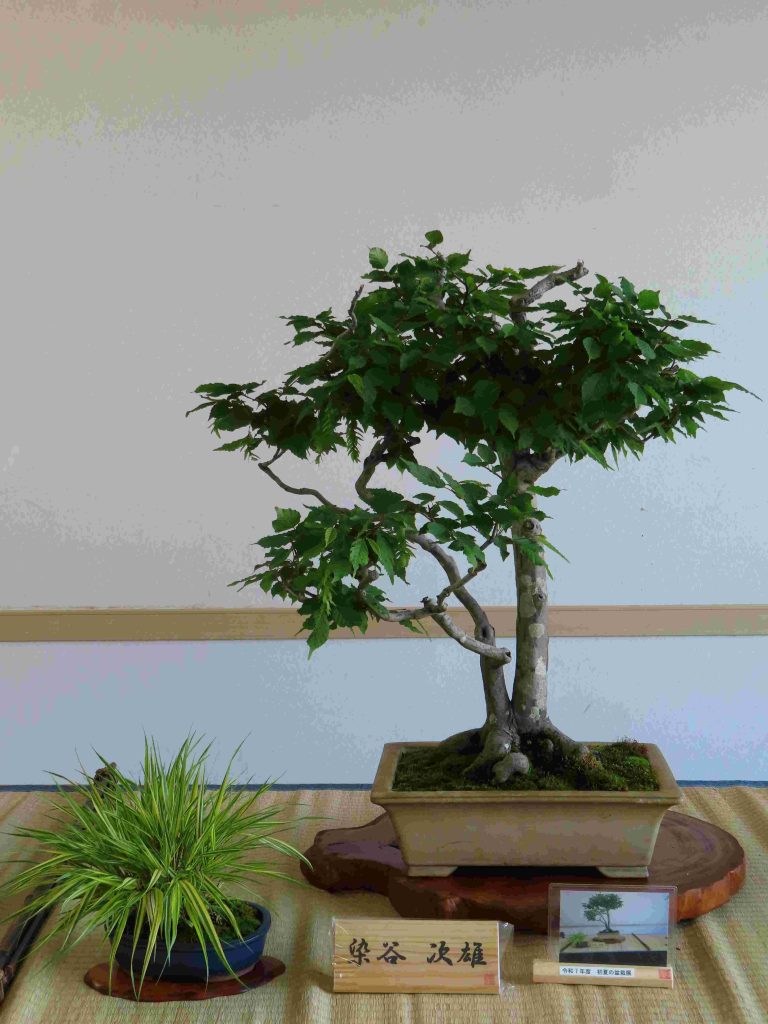

千葉・流山の初石公民館で開催中の「初夏の盆栽展」で、盆栽の魅力を再認識しました(写真1~16)。アマドコロ(写真17、18)、ドイツスズラン(写真19)が咲いています。公民館の庭で四季の花々を咲かせている石井さんからドイツスズランを分けてもらいました(写真20)。帰宅後、早速、我が家の庭師(女房)が大きな鉢に植えました(写真21)。

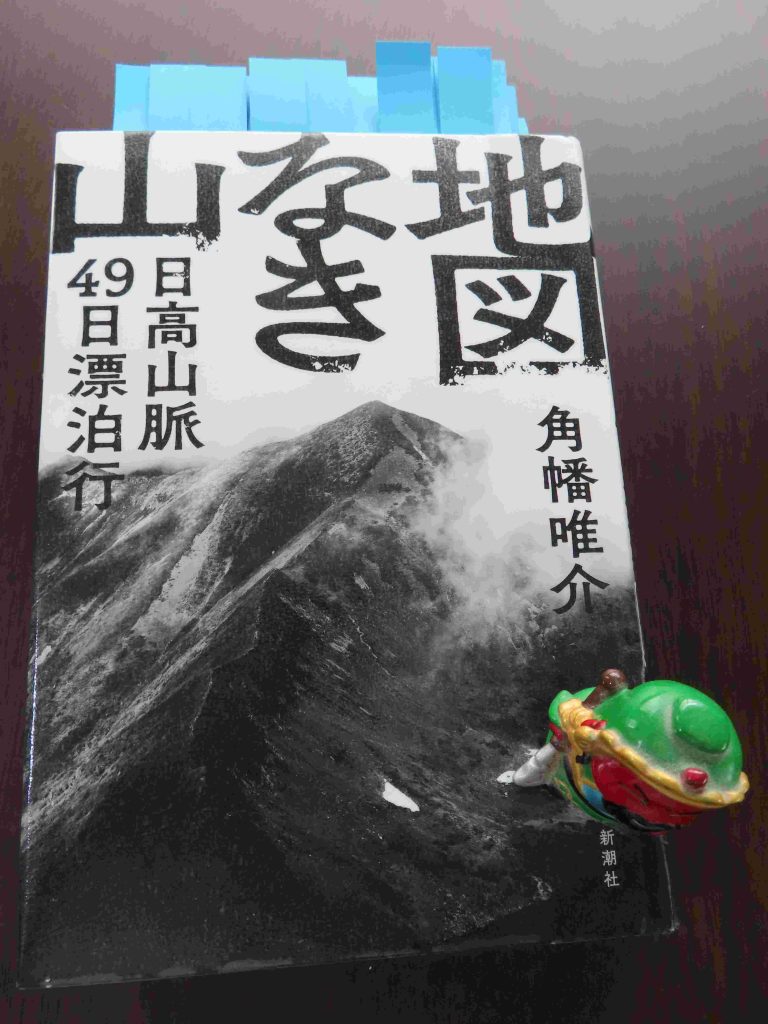

閑話休題、『地図なき山――日高山脈49日漂泊行』(角幡唯介著。新潮社)を読み終えて、自分のこれまでの行動指針は正しかったのか考え込んでしまいました。私は、長い企業人時代を通じて、「段取り・スピード・連携」を後輩や部下たちに説いてきたからです。

本書は、敢えて地図を持たず、4回に亘り、本人にとっては未知の日高山脈を漂泊した何とも無鉄砲な試みの詳細な記録で、「段取り・スピード・連携」を真っ向から否定しているからです。

1回目:2017年夏――

●(私にとって)日高は完全に未知なので、何もわからない。ルートとなる沢がどのような性格なのか、いかに悪くて難しいのか、あるいはどれぐらいの流程があるのか、すべてが不明だ。どこでどう枝分かれし、なんという山に突きあげるのかもわからない。釣りで食料を現地調達するつもりだが、魚がいるかもわからないし、もっというとなんという名前の山があるのか、それすら知らないのだ。

●標高が一気にあがり、未明からガタガタ震えて寝られなかった。上部から吹き下ろす冷涼な風に身を縮こまらせ、寝袋でしばらくもじもじする。

2回目:2020年夏――

●地図がないことで私はこの広大な日高山脈のどこにいるのか、はっきりとした現在地の決定ができない状態だった。世界から切断され、亡霊のようにふわふわ浮遊しているようなものだ。

●私は空であり、私のなかになだれ込んできた山の風景が生き物となって私を動かしていたからだ。そのとき私と山は同化し、私の判断のなかに山それ自体が体現していた。一連の地図なし登山の象徴的場面だったと思う。

3回目:2021年夏――

●3回目の登山の目的は明確だった。まずはシュンベツ川水系の外に出ること、すなわち2回目で発見した神の恩寵沢をたどり、その北側を流れる別の水系に出ることである。

●地図をもたずに日高山脈を漂泊していたら、いつのまにか日高最大の山ポロシリに立っていたのだった。・・・何も考えず、計画せず、どこに行こうという意志すら持てない。山に働きかけることができない状態で、ただ目の前に出現する風景に忠実に導かれ、山の意志にしたがって歩いてきたら、そこは私が唯一知っている山脈の最高峰だったのである。

4回目:2022年夏――

●4度の試みを終えたことで、私のなかでは移動行為の感覚がかなり大きく変化したと感じる。最初の地図なし登山のときは、やはりかなりの気負いがあった。地図をもたずに日高山脈を登るなど、あまりに不遜で、大それた行為であるように思えた。しかし何度かやるうちに、地図を持たずに山を登ることそれ自体に慣れていった。未来が真っ新な状態で行動すること、そして突然目の前に開ける風景に存在ごと搦めとられてしまい、次の予定が決まること。そんな時間の流れに最初ほどストレスを感じなくなったのである。

著者は、「よりよく生きるために私は地図を捨てた」と宣言しています。愛してやまない探検冒険が今や息も絶え絶えの状態にあるので、彼なりにそこに新しい息吹を吹き込もうとしたのです。冒険とは、まず脱システムだというのです。自分の人生を生きること。それは、効率的に情報を引き出したり、他人より一秒早く解答に到達することでえられるものではないというのです。「地図のない世界はカオスであり、純粋に主体的な判断と行動がつづくのだろう。それは私が考える、よりよき生の最大条件である。私が地図を捨てて日高にむかったのは、よりよく生きるためだった」。

著者のスケールの大きな文明論と勇気に脱帽の一冊です。