「冠位十二階」や「憲法十七条」を制作したのは、聖徳太子ではなく、蘇我馬子だった・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3751)】

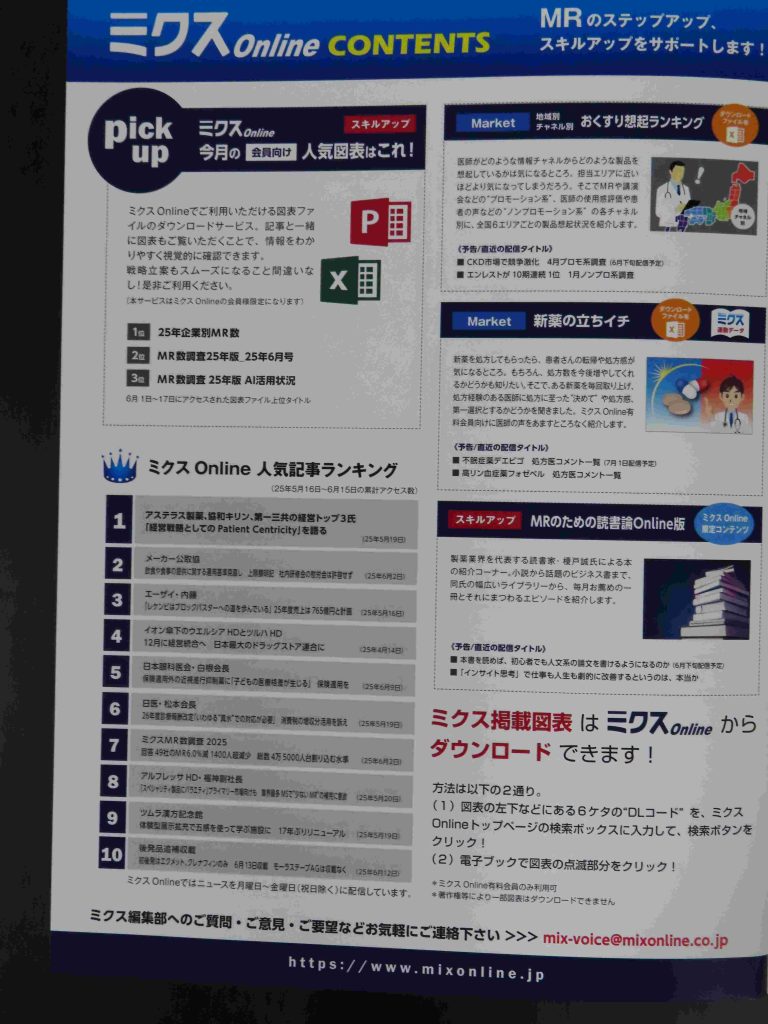

我が家の庭師(女房)から、クレオメ(写真1)が咲いているわよ、との報告あり。乾いてきたイロハモミジの苔玉をバケツの水にドボンと漬けようとしたところ、何か小さな黄色いものが付いているではありませんか。よく見たら、何と、キノコでした(写真2~4)。医薬品業界誌「ミクス」に「MRのための読書論」を連載中だが、早、20年が経ちました(写真5、6)。

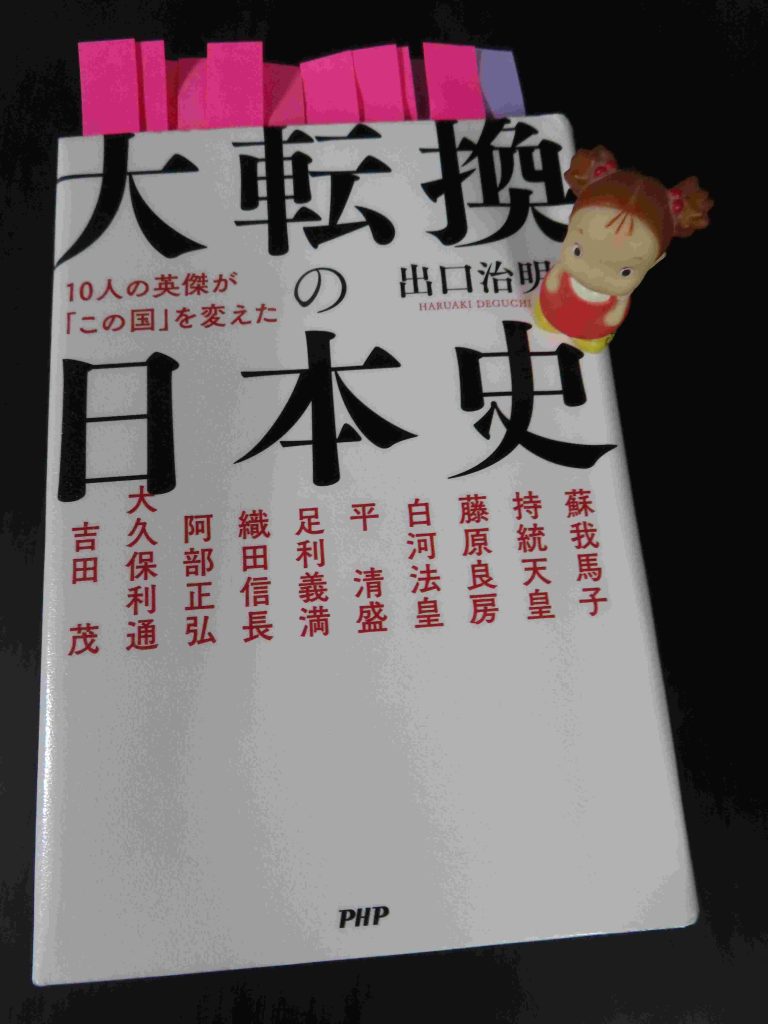

閑話休題、『大転換の日本史――10人の英傑が「この国」を変えた』(出口治明著、PHPエディターズ・グループ)では、日本史に大転換をもたらした人物として、蘇我馬子、持統天皇、藤原良房、白河法皇、平清盛、足利義満、織田信長、阿部正弘、大久保利通、吉田茂の10人が採り上げられています。

いずれの人物にも著者・出口治明の熱い思いが籠もっていて興味深いが、私が一番惹きつけられたのは蘇我馬子です。

●大和川水系の上流(奈良の三輪山の山麓)出身のイリ(崇神天皇)系王朝がヤマト政権を支配していたが、後継者が絶えるか勢力が衰えるかして、下流域(大阪の河内)の豪族が政権を掌握しワケ(応神天皇)系王朝となった。しかしワケ系王朝にもイリ系王朝の一族にも後継者が絶えてしまって、ヲホド王(継体天皇)の一族に政権を託した。ヤマト政権の王朝交代論だが、現在の天皇家は継体天皇の子孫と考えるのが、今日の通説となっている。

●継体王朝は、ヲホド王の一族が父系の遺伝子であるY遺伝子と祭祀を受け持ち、母系のX遺伝子と政治は蘇我氏が受け持つ合同政権であった。

●継体天皇を後継した欽明天皇は蘇我稲目・馬子父子と密接な関係を有した。

●馬子は、日本の門戸を中国に開き、外交を始めた初の指導者であった。隋に朝貢の形式を取りつつも、政治や文化について学び、倭を強国にしようと考えて、「冠位十二階」や「憲法十七条」を制作した。

●厩戸王は実在の人物だが、彼の業績として史実と認め得ることは、法隆寺を建立し、仏教を大切にしたことぐらいで、いかほど政治に参画していたかは不明である。厩戸王が推古天皇の皇太子となり、摂政の職位に就いた、そして聖徳太子となったという従来の説は、大山誠一を始めとする史学者の研究によって、ほぼ崩壊している。

持統天皇の章では、これは早速読まねばと思う本の存在を知ることができました。

●天智天皇の近江大津宮への遷都は、「唐との戦争を想定しての防衛策」とか、「ヤマト地方の豪族たちと距離を置くため」と考えられてきたが、中村修也が『天智朝と東アジア』の中で、遷都の理由は、ヤマトの地を唐に占領されたからだ、という説を提起している。

●森博達の『日本書紀の謎を解く』では、『日本書紀』に使用されている漢字の用法や、当時の中国の文献の漢字データなどをコンピューターに入れ、漢字の使用法から作者を追究した。その結果、執筆者は数名で、重要な部分は渡来した中国人が書き、それと新羅に留学して漢文を身につけた日本人が書いた部分によって全体が構成されていることを、その書き癖から突き止めている。