吉原には、大名を袖にした遊女がいた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3753)】

【読書の森 2025年7月3日号】

情熱的読書人間のないしょ話(3753)

ツミの雌(写真1、2)、その雛たち(写真3、4)、オナガ(写真5)、アオサギ(写真6、7)、ツチイナゴ(写真8)、高温対策のオベリスク姿勢をとるショウジョウトンボの雄(写真9)、オベリスク姿勢のチョウトンボの雄(写真10~12)、コミスジ(写真13)をカメラに収めました。ヘメロカリス(写真14、15)が咲いています。

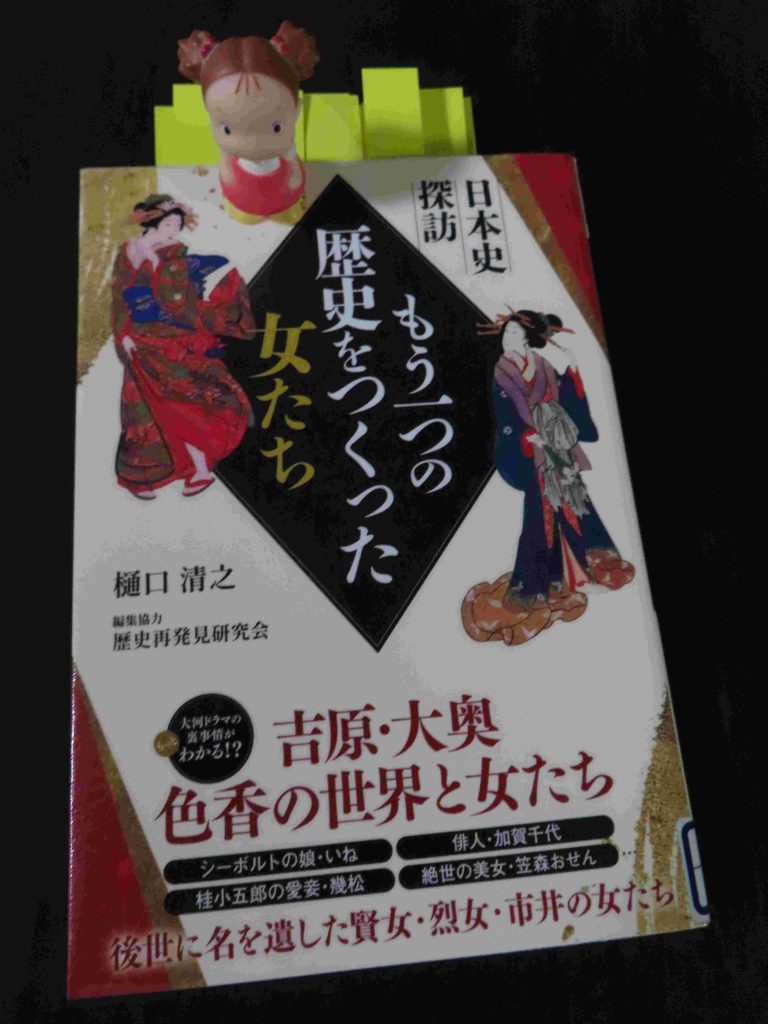

閑話休題、『もう一つの歴史をつくった女たち――日本史探訪』(樋口清之著、歴史再発見研究科編集協力、ごま書房新社)で、個人的に、とりわけ興味深いのは、花魁・薫(かおる)の件(くだり)です。

文政(1818~1830年)ころの吉原の「松葉屋」の花魁・薫は、蜀山人(大田南畝)から<全盛の 君あればこそ この里は 花もよし原 月もよし原>という頌歌を捧げられたほどの遊女です。当時の遊女は、現在の娼婦とは異なり、酒席に侍る「遊び女」ではあるが、教養も諸芸も並々ならぬものを備えていました。この薫という遊女の才知の数々は、『傾城問答』や『青楼美人鏡』などに詳しいが、その中でもこの遊女の面目を発揮した逸話は、お忍びで登楼した大名・津軽寧親をものの見事に袖にしたことです。

著者は、遊女たちは虐げられた女性という事実を忘れてはいけないが、遊廓から優れた江戸文化が生まれた面も無視できないと強調しています。

また、鳥山検校が「松葉屋」の遊女・瀬川(三代)を身請けした代金は千五百両(現在の六千万円)だったと記されています。

なお、楠本いねの件(くだり)で、いねが村田蔵六(のちの大村益次郎)と結婚したとあるのは、事実誤認と思われます。