赤穂事件の忠臣たちでなく、討ち入りに参加しなかった不忠臣たちの物語・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3856)】

コサギ(写真1~3)、キタテハ(主審4)、ガのキクキンウワバの幼虫(写真5)、チュウゴクアミガサハゴロモ(写真6)をカメラに収めました。隣家のカキの実が色づいてきました(写真7)。

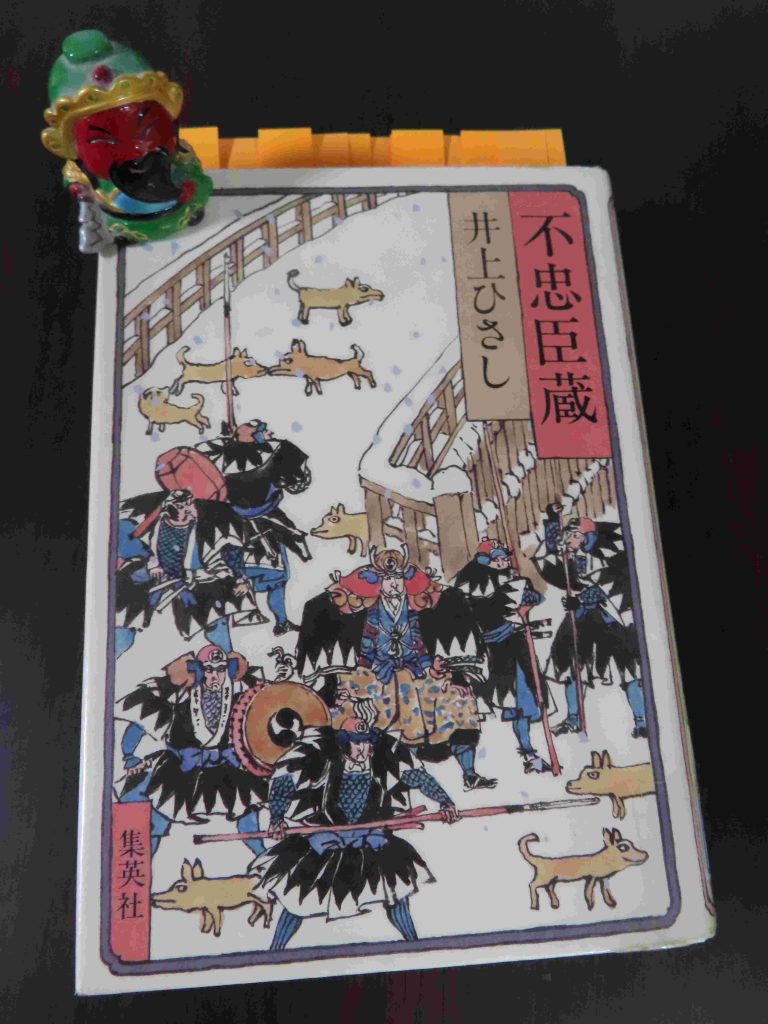

閑話休題、『不忠臣蔵』(井上ひさし著、集英社文庫)は、いかにも井上ひさしらしく、赤穂事件の忠臣たちでなく、討ち入りに参加しなかった不忠臣たちが取り上げられています。

とりわけ印象的なのは、通説では、討ち入り直前に脱盟・逐電したとされる「江戸 大納戸役 毛利小平太」の場合です。

「御承知の如く、吉良殿のうしろには羽州米沢十五万石の上杉弾正大弼綱憲公がお控えあそばします。それもただの後盾ではない、綱憲公はじつに吉良上野介殿の御長男である。赤穂の遺臣による仕返しに備えて、当然、助ッ人を大勢送り込んできているにちがいない。江戸雀の囀るところを聞くと、助ッ人の数は百ともいい、二百とも称する。となると吉良殿の家臣と合せて、百八十、あるいは二百八十。いかに奇襲をかけて虚を衝くとは申しても、五十で百八十と戦っては危うい。危ういのは構わないが、吉良殿に逃げられてしまうおそれがある。二百八十が相手では、それこそ飛んで火に入る夏の虫になりかねない」。

そんな中、吉良屋敷に茶器を納める茶器店・岡崎屋に使用人として潜り込んでいた毛利小平太(元義)が、「吉良屋敷の中に住まっているのは、男子が九十余名に女子が四十余名です。討入っても充分、勝算が立つ」という重要情報を、仇討ち仲間の木村岡右衛門(貞行)にもたらしました。

毛利小平太は、肥の量から住人の数が分かると豪語する吉良屋敷の肥汲み担当の百姓から、この情報を仕入れたのです。

討ち入り前日に、木村岡右衛門から、討ち入り決行日を悟られないように、敵を欺く囮役を命じられ、毛利小平太は泣く泣く討ち入り不参加を受け容れたと、井上ひさしは結んでいます。「『そうするとわたしは・・・』。さっと小平太の顔色が変った。『そんなばかな。なぜ、この小平太だけが・・・』。捨て駒にならねばならぬのか。なぜ明晩、同志と共に行動できぬのか。そう言いたそうでしたな、小平太は』」。これが史実かは定かでありません。