偉大な男たちを魅了し、優れた作品を書かせた「最強の女」列伝・・・【情熱の本箱(220)】

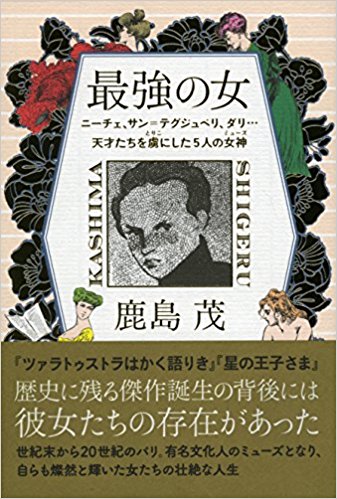

『最強の女――ニーチェ、サン・テグジュベリ、ダリ・・・天才たちを虜にした5人の女神(ミューズ)』(鹿島茂著、祥伝社)は、実に面白い。

著者の言う「最強の女」は、このように定義されている。「価値があるのはその時代の最高の男にモテることである、それも、一人だけであってはいけない。その時代最高の複数の男たちから言い寄られ、しかも、そのうちの何人かとは深い関係になっていなくてはならないということだ。すなわち、女の価値は、深い関係になった男たちの価値の『総和』による、という観点を導入してみたいのである。深く付き合った男たちがどんな価値の男たちであったか、それによって女の価値も決まるということだ」。著者は、フェミニズム的観点からの反論を予想して、本書で取り上げた5人は男性至上主義がまかり通っていた時代に生きた女性であることを強調している。

そういう趣旨の書であれば、ルー・ザロメは当然、登場すると予想していたが、残りの4人は初めて目にする名前であった。いずれも「最強の女」という称号にふさわしいが、そのうちの一人、「20世紀前半 最強のミューズ」ルイーズ・ド・ヴィルモランに強く惹き付けられた。

「アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ、アンドレ・マルロー、ジャン・コクトー。こう並べると、20世紀フランス文学史の話でも始めるつもりかと言われるかもしれない。事実、この3人はプルースト亡き後のフランス文学を代表する最も偉大なる作家であった。・・・サン・テグジュペリもマルローもコクトーも、ミューズたる惑星に引きつけられて周りをグルグルと回った『恋する3つの衛星』であって、主役はあくまで、例外的に強烈な拘引力をもった惑星のほうなのだ。実際、この惑星が男たちを捕らえて衛星にしてしまうその拘引力はすさまじい。近くに寄ったら最後、どんな抵抗を示しても無駄で、気づいたときには脱出不可能な引力圏に取り込まれていて、ひたすら惑星のご機嫌を伺う衛星に成り果てているのである」。この後、3人以外で衛星となった著名人8人の名前が挙げられているが、その中に、オースン・ウェルズの名前も含まれているという豪華さだ。

どうしてこういう状態が起こったのか、著者ならずとも、気になるところだ。「(ルイーズ・ド・ヴィルモランは)写真で見る限り、知的で清純そうな美人というほうがふさわしく、いったい、この楚々とした美女のどこが男たちの恋心を激しく揺り動かしたのか容易には計りかねるほどだ」。確かに、掲載されている彼女の横顔の写真は、息を呑むほど美しい。

「(ルイーズへの)失恋体験から生まれたのがサン・テグジュペリの処女小説『南方郵便機』であるが、より意味深な投影は『星の王子さま』におけるバラとの別れのエピソードの中に見出すことができる」。

「『最高にして最強のカップル』はわずかに4カ月ほどで消滅した。1970年代に、マルローはこのときのことを回想してこう告白している。ルイーズにはポンパドゥール夫人に通じるようなエスプリ、諧謔、知性、そして抗しがたい魅力とアンニュイがあり、ひとたび接するや身を引き離すのはひどく困難だったと言っている。ルイーズは、『ラルース百科事典』がファム・ファタルについて下している定義そのままに『恋心を感じた男を破滅させるために、運命が送りとどけてきたかのような魅力をもつ女』だったのである。人生の頂点にあったマルローを一瞬のうちに籠絡し、絶望の淵に陥れてしまった『ファム・ファタル』ルイーズの力。おそるべし。犠牲者はまだまだ続くのである」。これから36年後、ルイーズとマルローの仲が劇的に復活し、二人は共同生活に入るが、それから半年も経たないうちに、ルイーズはマルローに看取られながら息を引き取ってしまう。これが人生というものなのだろうか。

もう一人、「『二大巨人』と『最高の詩人』の心を捉えた女性」ルー・ザロメも、看過できない存在だ。「20世紀をつくったのはマルクス、ニーチェ、フロイトという3人の巨人であるとしばしば言われる。ところで、われわれは『最強の女』というものを、美貌や成した業績からだけではなく、『虜にした男』の価値でも計るべきであると主張したが、とすると、この三大巨人のうちニーチェとフロイトという二大巨人の心を強く捉えた女性というのは、当然、『最強の女』に最も近いことになる。だが、そんな女性が現実にいたのだろうか? これがちゃんといたのである。その名をルー・アンドレアス・ザロメ、省略してルー・ザロメという。しかも、ルー・ザロメはもう1人、近代ドイツ最高の詩人であるライナー・マリア・リルケの愛人でもあったのだから、その強度はさらに高くならざるをえない。歴代の『最強の女』の中でもかなり上位に位置するのは間違いないところである」。

「38歳だったニーチェは21歳だったルー・ザロメに会ったとたんに強く惹かれるものを感じた」。

「ジェノヴァで(ルーに失恋した)ニーチェは自殺の一歩手前までいったが、そこから奇跡的に生還して書き上げたのが『ツァラトゥストラはかく語りき』である、『ツァラトゥストラはかく語りき』は、燃え尽きたルーへの愛の灰の中からフェニックスのように生まれたのである」。

「ベルリンのカフェやキャバレーに群れ集う文学者・学者・芸術家のサークルの中で、ルーは会話能力や推論能力が際立っているばかりか、道徳的な偏見のなさという点でも時代をはるかに超越していた。当然、ベルリンに集う若者の多くがルーの魅力の虜となった」。続けて、求婚者の大物の名前が列挙されている。

「ルーは、たんに美貌というだけでなく、その文学的教養と知識の量でも同時代人を圧倒し、文化人たちの心を鷲掴みにしてしまっていたのである」。

「ルーは30歳を過ぎても依然として処女だったのであり、そして、そのことをいささかも恥じてはいなかったのである」。

「(ルーより14歳下の)リルケは純粋な詩人であると同時にジゴロのような性的なテクニシャンであって、おそらく、ルーを初めて性的なオルガスムスへと導き、恍惚感を与えたということになる」。

「あまたの男たちを翻弄しながら30歳まで処女だったルーはリルケとの経験をへることで性愛の歓びを知り、それが持ち前の鋭利な知性と結びついて人間的にも一回り大きくなったのである。ひとことでいえば、40歳にしてルーは『女ざかり』を迎えていたのだ」。ルーは40歳前後の時、未練たっぷりのリルケに別れを持出し、別離を実現している。

「(ルーと愛人関係にあったポウル・ビエレの)証言は貴重である。なぜなら、ニーチェ、リルケ、フロイトという超大物たちがルーの魅力にとらえられた理由が雄弁に語られているからだ。すなわち、ルーは理解の天才だったのである。男たちはみんな、彼女ほど自分を正しく理解してくれる人間はいないと感じ、その瞬間にルーの前で拝跪していたのである」。

「このころ、フロイトはアルフレート・アードラー、ウィルヘルム・シュテーケル、それにグスタフ・ユングなどの高弟に離反され孤独感を深めていたので、ルーがフロイト派の一員に加わったことをおおいに歓迎した。しかし、ルーはこうした離反劇を知らなかったのでアードラーの講義にも出席したいなどと口走ったため顰蹙を買ったが、すぐに両者の主張を検討してフロイトに軍配を上げ、以後は、アードラーからは距離を置くことにした」。近年、日本で注目されているアードラーが登場したのには、驚いた。

ニーチェにとって、フロイトにとって、ルーは「理想の生徒」だったのである。「自分の思想が完璧に理解されたと感じるばかりか、自分の『思想の子供』をこの『理想の生徒』の中に植え付けて、永続化することができたと感じる時に教師が感じる『教育のエロティシズム』を彼らは、ルーを前にしたときに例外なく感じとったのである」。

作家や哲学者に霊感を与え、優れた作品を書かせるミューズの存在の重要性はよく理解できたが、そういうミューズに出会えない人間はどうすればいいのだろうか。